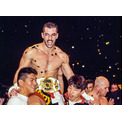

アンディ・フグら、世界の強豪がK-1のリングに集い、スーパースターへと成長していった

【新連載・1993年の格闘技ビッグバン!】第5回

立ち技格闘技の雄、K-1。世界のMMA(総合格闘技)をリードするUFC。UWF系から本格的なMMAに発展したパンクラス。これらはすべて1993年にスタートした。その後の爆発的な格闘技ブームの礎を築いた老舗団体の、誕生の歴史をひも解く。

* * *

■10万ドル争奪最強決定トーナメント

1993年1月、格闘技専門誌を通じて日本格闘技界を揺るがすビッグイベント開催の第一報が伝えられた。佐竹雅昭とアンディ・フグが表紙を飾った『格闘技通信No.79』の表紙には、ファンの胸が高鳴るような刺激的なコピーが躍っていた。

「4・30(※4月30日)10万ドル争奪をフジテレビが主催!」

紙媒体の醍醐味か、ページをめくると、大会名などの詳細が記されていた。

「代々木第一体育館で史上空前! 10万ドル争奪最強決定トーナメント。名称は『K-1グランプリ93』に決定! フジ・サンケイ・グループも全面的にパックアップ」

これだけの情報からも、大がかりなイベントであることが垣間見える。実は92年10月4日、大阪府立体育会館で開催の「格闘技オリンピックⅢ '92カラテワールドカップ」で、主催した正道会館は「〝10万ドル争奪世界最強決定トーナメント〟を来年開催する」と予告している。前年から水面下でK-1のプロジェクトはどんどん進行していたと考えるのが妥当だろう。

収容人員1万人前後の国立代々木競技場第一体育館での格闘技イベント開催が初ならば、10万ドル(当時のレートで約1100万円)という優勝賞金も破格。さらにワンデートーナメントという試合形式も格闘技界では初の試みだった。

「K-1」という名称は、当時フジテレビで中継され人気を博していた「F1」を意識していたものだったと思われる(この大会名決定に至るまでのプロセスは次回以降に後述したい)。

時はバブル景気明け直後ながら、その残り香はあった。純粋な格闘技イベントに限っていえば、前年の92年にフォーカスすると「格闘技オリンピック」以外、目立ったビッグイベントは行なわれておらず、借りるための審査が厳しい代々木第一に進出するなど夢のまた夢だった。

種を明かせば、この時期、フジサンケイグループはグループの総力を上げ、このエリアでCHAGE and ASKAのライブ、カナダのエンターテインメント「シルク・ドゥ・ソレイユ」や人気テレビ番組「森田一義アワー 笑っていいとも!」の公開放送などを盛り込んだ「LIVE UFO」という一大イベントを立ち上げようとしていた。その一貫として、K-1の開催が企画されたのだ。

他のイベントに引っ張られたわけではないだろうが、何もかも規格外のイベントだった。ファイトマネーもそうだった。K-1スタート以前のキックボクサーの相場は日本円にして1試合数十万円程度。その安い見返りも支払われないケースもあり、キックが盛んなオランダでは未払いによる小競り合いが絶えなかった。

その〝延長戦〟として、第1回K-1のときには同じホテルに泊まったオランダのジム同士がエレベーター前で大立ち回りを演じるという事件があったほどだ。

これまで数十万円だった試合の報酬が、トーナメントで優勝すればケタがふたつも変わる。これは立ち技格闘技界にとって、とてつもなく大きな革命だった。選手や選手をマネージメントする者の目の色が変わるのは当然だろう。

代々木第一体育館で始まったK-1は、1997年にはナゴヤドーム、大阪ドーム、そして東京ドームに初進出。その人気を不動のものとした

■ヒジ打ちはなぜ禁止されたのか?

8人が出場し、一夜にして優勝者が決まるワンデートーナメントという試合形式も斬新だった。というのも、K-1誕生以前はワンマッチが当たり前。それまでにもトーナメント形式はあるにはあったが、1大会で1試合行ない、複数大会にまたがる形式が一般的だったからだ。

当然、ワンデートーナメントというやり方に既存のキック界からは大きな反発があった。筆者の耳にも「トーナメントなんかキックじゃない」という声が数多届いた。

1993年の第1回K-1の1回戦で、佐竹雅昭はトッド・ヘイズ(米国)を右ローキックでKO。ちなみに、ヘイズはボブスレー選手として2002年ソルトレークシティ五輪で銀メダルを獲得している

トーナメントだけではない。試合時間は3分3ラウンドが基本で、ヒジ打ちは厳禁というK-1ならではのルールにもアレルギー反応を示す者が多かった。当時のキックは、中堅クラス以上は3分5ラウンドが基本で、3ラウンド制マッチはグリーンボーイが出場する前座に限定していたからだ。「3ラウンドなんて前座じゃないか」という理屈である。

しかしながらK-1は従来のキックのやり方を踏襲するつもりは毛頭なかった。そもそもK-1の「K」は「空手」「キック」「カンフー」「ケンカ」など、Kを頭文字とする格闘技の集合体を指す。強いていえば、K-1を創設した正道会館の石井和義館長からは空手をベースにK-1を発展させたいという意図が汲み取れた。K-1=キックボクシングではなかったのだ。

それにしても、空手の技術体系の中にもヒジ打ちはあるのに、なぜK-1ではスタート当初からヒジ打ちが禁止だったのか?

それは、試合形式がトーナメントだったことが最大の理由だろう。優勝するためには1日3試合も勝ち抜かないといけない。そうした中、初戦(準々決勝)や準決勝で相手のヒジ打ちによって顔面や額をカットした場合、たとえその試合に勝ったとしてもドクターストップを宣告されかねない。そうすると、志半ばにして出場辞退せざるをえなくなり、トーナメント戦への観客の興味が薄れてしまうリスクがあったのだ。

時代の空気によって、ルールは大きく変わっていく。既存のキックボクシング業界からの大きな反発を受けながらも、K-1は船出を迎えようとしていた。

●文/布施鋼治(ふせ・こうじ)

1963年生まれ、北海道札幌市出身。スポーツライター。レスリング、ムエタイ(キックボクシング)、MMAなど格闘技を中心に『Sports Graphic Number』(文藝春秋)などで執筆。『吉田沙保里 119連勝の方程式』(新潮社)でミズノスポーツライター賞優秀賞受賞。他の著書に『東京12チャンネル運動部の情熱』(集英社)など

文/布施鋼治 写真/長尾 迪

コメント