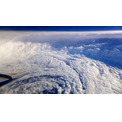

名古屋大学・坪木和久教授らの研究グループが、2017年に発生した台風21号を観測用の小型ジェット機から撮影した写真

気候変動で年々、頻発化・凶暴化している台風が日本に与えるダメージはマジで深刻だ。しかし今、この災害の威力を人工的に弱め、なおかつエネルギーとして転用する研究が進んでいる!

果たしてそれは、日本の未来の希望になるのか、それとも絵空事に終わるのか。徹底取材したら......そこには研究者たちの熱い思いがあった!

■少し弱めるだけで大きな効果が

この20年で、台風を中心とする風水害(強風や大雨による災害)の経済損失は2.5倍に増えたという。

2019年9月、千葉県を直撃した「令和元年房総半島台風」では、最大風速50m/s級の暴風が4000棟以上の住宅を全半壊させ、送電用の鉄塔や電柱をなぎ倒し、復旧まで約20日を要する大停電を千葉県内にもたらした。

ある気象学者がこう話す。

「温暖化の影響で近年は大型の台風が発生する割合が増えていますが、今後懸念されるのが最大風速60m/sを超える『スーパー台風』です。これまでは日本列島に向けて北上してきたとしても、『奄美大島付近まで』との見方が主流でしたが、今後は海水温の上昇に伴い、猛烈な勢力を保ったまま本州に接近・上陸するようになる可能性も否定できません」

ただ、希望はある。台風の激甚化が懸念される中、22年5月、気象学者の精鋭が結集し、あるプロジェクトが動き出したのだ。

その名も「タイフーンショット」。なんと、日本に接近する台風を人為的に制御し、勢力を弱めることで、台風被害を緩和するのだという。

タイフーンショットは内閣府の研究開発費がつく国家プロジェクトでもあり、2050年までの実現を目指し、現在は横浜国立大学に設置された台風科学技術研究センターが主体となって研究が進められている。

同プロジェクトに参加する京都大学防災研究所の伊藤耕介准教授がこう語る。

「もちろん、人間が台風になんらかのインパクトを与えてこの世から消し去る、なんてことは不可能に近い。しかし、台風の勢力を"少しだけ"弱めることは可能と考えています。具体的には、最大風速を5m/s程度、弱くする。これが、われわれが目指す現実的な目標です」

風速を5m/s弱める......大したことがないように思えるが、「台風の運動エネルギーは風速の2乗で決まるため、数m/sでも弱めることができれば、台風による被害を大きく減らすことができる」という。

■人工降雨で「壁雲」の形成を邪魔する

では、どうやって台風を制御しようとしているのか。それを理解するには、台風の仕組みを知る必要がある。

琉球大学・気象学研究室の山田広幸教授がこう話す。

「台風の中心には目があり、その周囲には『壁雲(かべぐも)』が目を取り囲むようにドーナツ状に形成されています。壁雲とは積乱雲が集積したもので、水平方向に半径10㎞程度、高さは海抜500m付近から成層圏のすぐ下まで、17㎞程度のスケールがあります。

壁雲の直下には猛烈な暴風雨となり、台風被害が最も大きくなります。そして、壁雲の外側には幾層もの雨雲がらせん状に形成されている。これが台風の構造です」

台風のエネルギー源は水蒸気だ。水蒸気は太陽の熱で温められた海水が蒸発することで発生する。日本列島の南方にある熱帯地方では海水の蒸発が盛んで、ある箇所に集中して集まった水蒸気が反時計回りに渦を巻きながら上空に舞い上がり、上昇気流が発生する。

この上昇気流が周囲の水蒸気を続々と吸い上げて積乱雲を作り出す。「この循環が繰り返されることで積乱雲が集積し、壁雲が形成されて、台風になる」(山田氏)のだ。

hPa(ヘクトパスカル)で示される台風の勢力は基本、壁雲の内部で発生する熱で決まる。

「海面から巻き上げられた水蒸気は上空で冷やされ、水滴に変わります。水滴はさらに上空へと吹き上げられると氷に変わる。壁雲の中で気体から液体、液体から固体に変わるとき、爆発的な熱が放出されます。

『暖気核(だんきかく)』と呼ばれるこの熱こそ台風の肝で、その熱が強ければ強いほど上昇気流は激しくなり、壁雲をそそり立たせ、台風の勢力を強めていきます」(山田氏)

台風を車にたとえるなら水蒸気が燃料、暖気核がエンジンだ。つまり、台風の勢力を人為的に弱めようと思えば、「燃料の供給を抑制するか、エンジンを弱体化させることが効果的なアプローチになる」(山田氏)という。

そして燃料の供給を抑える手法として検討されているのが例えば次の具体策である。

「台風に水蒸気を供給するのは南方の暖かい海ですが、海洋深層は非常に冷たい。この水温差を使ってタービンで発電し、上層の海水と深層の海水を交換すれば、水温を下げ、水蒸気の供給量を抑えられます。ただし、費用や海洋環境への影響など、クリアすべき課題は山ほどある」(伊藤氏)

より現実的な制御方法として、研究が進んでいるのが、熱(暖気核)の発生を抑える次の策だ。

「台風の目の中から、ヨウ化銀、あるいはドライアイスや氷といった台風の勢力を弱めるインパクト物質をまく手法です」(山田氏)

どういうことか?

「ヨウ化銀とは、氷の結晶とよく似た形と性質を持つ粒子で、これを大気中に大量に散布すると水蒸気がくっつき、雨を降らせます。雨が降れば雨雲は消える。要は、ヨウ化銀は人工降雨をつくる"種"になるものです。これを台風制御に応用します。

まだそれほど勢力が強くない、発達段階の台風にヨウ化銀をまけば、その燃料を横取りする形で水蒸気を吸い寄せ、雨を降らせてくれる。これによって壁雲(積乱雲)の形成を阻害し、台風の勢力を減弱させることが狙いです」(山田氏)

ロシアやイスラエルなど、雨不足に悩む国ではヨウ化銀を活用した人工降雨がすでに実用化されている。日本でも08年に四国の早明浦(さめうら)ダム上空に雨を降らせる実証実験が行なわれるなど、実用化に向けた研究が進行中だ。

ちなみに、ヨウ化銀は高コストで環境負荷が大きいため近年は敬遠されがちだが、「より安価で環境負荷が小さいドライアイスや氷で代用可能と考えられる」(山田氏)という。

「タイフーンショット」のプロジェクトリーダー・横浜国立大学の筆保弘徳(ふでやす・ひろのり)教授が「令和元年房総半島台風」を対象に実施した数値シミュレーションによると、台風の目の中心から約30㎞四方に氷を散布すると、何もしない場合に比べて最大風速は3m/s低下。

建物被害は3割ほど軽減した。まさに人為的に台風の勢力を"少しだけ"弱めることに、シミュレーションでは成功したことになる。

■日本で初めて台風の目の中に......

では、どうやってヨウ化銀や氷を台風に散布するのか。

「航空機で台風の目の中に入り、そこから目の中心や壁雲を目がけて氷を放出する形になります」(山田氏)

航空機で台風の目の中に入るには、内部で激しい乱気流が吹き荒れる巨大な壁雲に突入しなければならず、パイロットら搭乗者の人命に関わる恐れがある。

だが17年、そんな危険を顧みず台風の目の中を目指した研究者たちがいた。「タイフーンショット」プロジェクトの主要メンバーである名古屋大学・坪木和久教授らの研究グループだ。

2017年、航空機を用いた台風の直接観測を日本人の研究グループとしては初めて成功させた名古屋大学・坪木和久教授らの研究グループ。後ろにあるのが観測用の民間航空ジェット機「ガルフストリームⅣ」だ

同年10月、彼らは観測用の小型ジェット機に乗り、沖縄本島沖で発生し、スーパー台風級の勢力まで発達していた超大型の台風21号に挑んだ。このとき、実は山田氏も同乗していた。

「正確に言うと、フライト前は台風の目には入らず、壁雲の外側を周回して観測するつもりでした。

ところが、壁雲まで約30㎞の地点までたどり着き、航空機の気象レーダーがとらえた画像を見ると、壁雲がわずかに薄くなっている部分が見て取れた。そこで、その壁雲の隙間を縫って目の中に入るという観測に急遽(きゅうきょ)、変更したんです」

そして、分厚い壁雲の中へと突入した。

「そのときは『もう後戻りはできない』と震えました。ただ、壁雲の内部は機体がガタガタと揺れてはいたものの、激しくあおられるようなことは一度もなかった。そのまま20分ほど飛行すると揺れは収まり、雲が切れ、眼前には真っ青な景色が広がりました」

それは、日本の研究グループが初めて航空機で台風の目に入った瞬間だ。彼らはその後、計8回にわたって台風の目の中に入る観測飛行に成功。そのすべてのフライトに搭乗している山田氏はこう話す。

「われわれの観測飛行では海上14㎞付近の台風の上層部から目に入っています。いずれの飛行も機体が激しく揺れることはありませんでした。勢力の強い台風でも、飛行に危険なのは下層だけで、上層部の壁雲の中は強い台風ほど穏やかであり、安定飛行を維持できることがわかりました」

台風の目の中を観測する際は、上空の対流圏の気象を観測する無線機付きの測定器「ドロップゾンデ」(下)を航空機から投下する。上の写真はその瞬間をとらえたものだ

「ドロップゾンデ」

その意義は大きい。

「日本の台風観測は静止気象衛星でとらえる雲の配置から進路や強度を推定する手法を採りますが、推定値なので進路については1日予報で100㎞程度、3日予報で200㎞程度の誤差が出る。

一方、われわれが行なった直接観測では、台風の目の中から測定機器を落下させ、海表に落ちるまでの約15分間、温度や気圧、風向、風速などのデータを1秒ごとに得る。実測値を基にするので予報の誤差は大きく改善されます」

台風の"実測データ"は、未解明だった台風のメカニズムの解析や、スパコンなどを用いてより効果的な制御方法を探るためのシミュレーションにも活用されている。

何より、「現時点では氷を散布するなどの人的制御を行なう場合、航空機で台風の目に入ることは必須」(山田氏)。その算段がついたことは、「タイフーンショット」の社会実装に向け、大きな一歩を踏んだことを意味する。

■"ブレイクスルー"は挑戦者の元に訪れる

だが、やはり課題は山積している。例えば氷を散布する台風制御について、最難関の課題になっているのが氷の量だ。前述した、筆保氏のシミュレーションでは台風の風速を約3m/s弱めるために"10の数乗t"もの氷を必要とし、「それは大型輸送機が10機あっても足りない量」(山田氏)に相当するという。

社会インフラや人命を守るためとはいえ、台風発生のたびに途方もない量の氷をそろえ、何十機も航空機を出動させるか?というと疑問符がつく。

「タイフーンショット」が社会実装されたら、それを実行するか否かの判断は「政府マターになることが想定される」(山田氏)が、「日本は台風が多い国であるにもかかわらず、アメリカや台湾などが当然のように行なっている台風の直接観測は公的にやっておらず、国としては1台も観測用の航空機を所有していない」(山田氏)のが実情だ。

山田氏がこう続ける。

「膨大な量の氷を航空機で運搬できないなら、例えば台風の目の中にロケットのような飛翔(ひしょう)体を撃ち込み、氷やヨウ化銀といったインパクト物質を放射するという技術を確立すれば、それで代用にはなる。

あるいは、今後研究が進めば、氷などより格段に少量で済む物質が見つかる可能性もあります。『タイフーンショット』は研究者の力だけでは実現しません。産官学が結集し、さらに一段上の技術的な"ブレイクスルー"が必要なのです」

台風観測のための航空機に搭乗する琉球大学・山田広幸教授

ちなみに、「タイフーンショット」には、強大な風力を活用して電力をつくる"台風発電"を実現するという構想もある。

そのひとつの案が、無人で動く数隻の帆船を台風の風で進ませ、その推進力を利用して海中のスクリューを回し発電するという方法だ。風を動力にする帆船は常に台風と同じ方向に進むため、「長時間の発電が可能になる」という利点がある。

この台風発電と類似した原理で電気をつくる海流発電という技術はすでに存在していて、前出の筆保氏は北海道新聞のインタビュー記事(22年9月公開のウェブ版)で、「実現は(台風)制御より早いと思います」と答えている。

さて最後に、「2050年までに、『タイフーンショット』は実現するか?」と山田氏に聞いてみると、こんな答えが返ってきた。

「難しい質問ですし、その展望は決して良好なものではありません。ただ、6年前、われわれが初めて台風の直接観測を成功させるまで、航空機で台風の目の中に入るなんてことはとうてい不可能だと考える人が大半でした。

また、この20年のスパンで見ると計算機性能が飛躍的に向上し、それまでにはまったく想像もされていなかった高精度な台風の解析や予測ができるようになっています。不可能を可能にする技術的なブレイクスルーは、何かに向かって本気で挑戦し続けている人の元に訪れるもの。私はそこに期待しています」

取材・文/興山英雄 写真提供/琉球大学・山田広幸教授

コメント