【研究の要旨とポイント】

ナノ粒子は医療応用が期待される材料ですが、タンパク質の構造異常を引き起こすことから生体毒性が懸念されています。

今回、サイズの異なるシリカナノ粒子を用いてタンパク質の二次構造に与える影響を調べた結果、10 nmの超極小ナノ粒子で顕著に強い影響を与えることがわかりました。

ナノ粒子のサイズがタンパク質の立体構造に大きな影響を与える可能性を示す結果であり、今後、ナノ粒子を医療応用する際に留意すべき重要な視点を提供する成果です。

【研究の概要】

東京理科大学大学院 先進工学研究科 マテリアル創成工学専攻の坂口 直哉氏(博士課程2年)、山陽小野田市立山口東京理科大学 薬学部の小野田淳人講師、東京理科大学 先進工学部 機能デザイン工学科の梅澤 雅和准教授らの研究グループは、シリカナノ粒子の大きさがアルブミンタンパク質の二次構造に与える影響について調べ、アルブミンの折り畳み構造への作用の反応速度が、直径10 nmのシリカナノ粒子で顕著に高いことを突き止めました。

ナノ粒子は医療への応用が大いに期待されていますが、タンパク質の異常構造化を引き起こし、生体毒性を持つ可能性があります。毒性の懸念を軽減し、医薬分野をはじめとする産業分野での活用を進めるためには、ナノ粒子とタンパク質の相互作用を理解することが極めて重要です。

ナノ粒子とタンパク質の相互作用を左右する主要な因子としては、ナノ粒子のサイズ(曲率)、表面電荷、表面状態、および溶媒中の共存イオンが挙げられます。本研究では、直径10nm、100nm、1μm、10μmのシリカナノ粒子を用いて、ナノ粒子のサイズ(曲率)が、血液中に最も多いタンパク質であるアルブミンの二次構造に及ぼす影響について解析しました。

その結果、アルブミンの折り畳み構造への作用の反応速度が、直径10 nmのシリカナノ粒子で顕著に高いことがわかりました。これは、曲率が高く、質量あたりの表面積が大きいといったシリカナノ粒子の特性が、アルブミンとのより広範な相互作用を促進しているためと考えられます。

この研究は、超微小サイズのナノ粒子がそのサイズゆえにタンパク質の立体構造(コンフォーメーション)に影響を与える可能性を示しており、今後、医療分野をはじめとする応用用途にナノ粒子を活用する際に留意すべき重要な視点を提供する成果です。

本研究成果は、2025年6月3日に国際学術誌「Langmuir」にオンライン掲載されました。

【研究の背景】

ナノ粒子は、10~1000nmの大きさの固体コロイド粒子と定義されています。堆積に対して大きな表面積を持つこと、体内深部まで深く浸透することから、ナノ粒子はバイオイメージング、ドラッグデリバリーシステム、がん温熱治療(ハイパーサーミア)、光アブレーション治療、バイオセンサーなど、さまざまなバイオメディカル用途に向けた研究開発が進んでいます。

しかし、ナノ粒子を生体内に投与した場合、タンパク質やその他の生体分子との相互作用が生じ、毒性を引き起こす懸念があります。ナノ粒子の安全性を確立することは、生物学的応用にとって不可欠であり、ナノ粒子がタンパク質の二次構造に及ぼす影響を明らかにすることは非常に重要なテーマです。

タンパク質のサイズに影響をあたえうる要因の一つが、ナノ粒子のサイズです。ナノ粒子が小さくなるほど、単位体積あたりの総表面積が大きくなり、タンパク質に与える影響も大きくなると考えられます。また、直径の変化に伴って曲率も変化するので、ナノ粒子表面におけるタンパク質分子間の位置関係が変化することも、タンパク質の二次構造に影響を与える要因になりえます。

そこで本研究では、ナノ粒子のサイズによってタンパク質の二次構造がどのように変化するか、10nm-10μmという幅広いサイズのナノ粒子を用いて実験しました。

【研究結果の詳細】

本研究では、バイオメディカル分野への応用可能性の高いシリカナノ粒子と、血清や脳脊髄液に最も多く含まれるタンパク質であるアルブミンを使用しました。アルブミンのコロイド径は約3~4 nmであり、ナノ粒子とのサイズ比、特に極微小なナノ粒子の曲率は両者の相互作用に大きな影響を与えると考えられます。

具体的な実験手法として、直径10 nm、100 nm、1 μm、10 μmのシリカナノ粒子をそれぞれ脱イオン水に分散させたあと、アルブミンと混合・撹拌し、シリカナノ粒子表面におけるアルブミンの二次構造の変化をチオフラビン(ThT)蛍光測定、液膜法フーリエ変換赤外分光分析(FT-IR)、円二色性(CD)測定により解析しました。

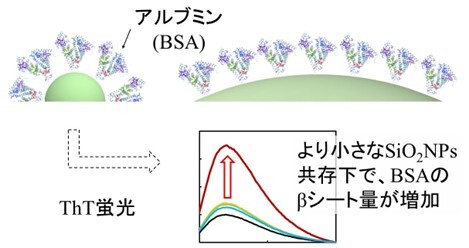

ThTは、アミロイドβやαシヌクレインなどのアミロイド線維に吸着すると蛍光を発する試薬で、βシート形成の観察に最もよく用いられます。ThTとアルブミンを溶解したPBSに、SiNP(直径:10nm、100nm、1μm、10μm)を0.3mg/mLの濃度で混合し、1時間、24時間、48時間撹拌した後、波長442nmの励起光照射下で400-600nmの蛍光を観察しました。その結果、より小さなシリカナノ粒子共存下においてより強い蛍光が確認されました。これは、サイズの小さなシリカナノ粒子ほど、アルブミンのβシート量が増えることを意味する結果です(図)。

図. ナノ粒子の曲率が吸着している分子の位置関係に与える影響(上)。ThT蛍光測定から、小さなシリカナノ粒子共存下でアルブミンのベータシート量が増加することが確認された(下)。

FT-IRは、物質に赤外光を照射し、透過または反射した光を測定することで、試料の構造解析や定量を行う手法で、タンパク質の二次構造の解析にもよく用いられます。液膜法FT-IRは、主に液体を分析するFT-IRです。本研究では、アルブミン(30mg/mL)とシリカナノ粒子(4.5または9.0mg/mL)を混合し、1時間、24時間、または48時間撹拌後、液膜法FT-IR測定を行いました。その結果、10 μm のシリカナノ粒子(9.0 mg/mL) の共存下で 24 時間および 48 時間撹拌した後、α ヘリックス比が減少し、β シート比が増加することが確認されました。これはThT測定の結果と一致する結果です。

CD測定は、試料(光学活性物質)に右回りおよび左回りの円偏光を照射し、その吸収の差を測定することで立体構造を解析する手法で、概ねThT測定および液膜法FT-IRと整合的な結果が得られました。

この結果は、曲率が高く、質量あたりの表面積が大きいといった超微小なシリカナノ粒子の特性が、アルブミンとのより広範な相互作用を促進しているためだと考えられます。また、興味深いことに、ThT蛍光強度とナノ粒子直径サイズの関係は直線的なパターンを示さなかったことから、ナノ粒子の曲率や総表面積の変化などに起因する複雑な相互作用が原因である可能性があると考えられます。

本研究は、超微小サイズのナノ粒子がそのサイズゆえにタンパク質の二次構造に大きな影響を与えることを実際のデータから示したという点で画期的といえます。このようなナノ粒子特有の生体高分子への作用原理の理解を推し進めることで、さまざまなナノ粒子の医学生物学分野への応用可能性を拓くと期待されます。将来的には、医学生物学分野だけでなく、タンパク質の工学‧産業分野への応用を目指すバイオ機器等の開発、衛生学的観点でのナノ粒子の生体作用機序の解明などにもつながる可能性があります。

本研究は、科学技術振興機構(JST)の次世代研究者挑戦的研究プログラム(JPMJSP2151)、創発的研究支援事業(JPMJFR225B)、日本学術振興会の科学研究費助成事業(23K18403 and 22H03335)、加藤記念バイオサイエンス振興財団の助成を受けて実施したものです。

【論文情報】

論文タイトル:Changes in the Protein Secondary Structure on the Surface of

Silica Nanoparticles with Different Sizes

著者: Naoya Sakaguchi, Atsuto Onoda, Kyoko Omata, Masakazu Umezawa

DOI: 10.1021/acs.langmuir.5c01606

【発表者】

坂口 直哉 東京理科大学大学院 先進工学研究科 マテリアル創成工学専攻 博士課程2年

小野田 淳人 山陽小野田市立山口東京理科大学 薬学部 講師

小俣 響子 東京理科大学大学院 先進工学研究科 マテリアル創成工学専攻 2024年度修士課程修了

梅澤 雅和 東京理科大学 先進工学部 機能デザイン工学科 准教授

【研究に関する問い合わせ先】

梅澤 雅和

E-mail:masa-ume【@】rs.tus.ac.jp

【報道・広報に関する問い合わせ先】

東京理科大学 経営企画部 広報課

TEL:03-5228-8107 FAX:03-3260-5823

山陽小野田市立山口東京理科大学 総務部 広報課

TEL:0836-39-6605 FAX:0836-39-9249

E-mail:kouhou【@】admin.socu.ac.jp

【@】は@にご変更ください。

※PR TIMESのシステムでは上付き・下付き文字や特殊文字等を使用できないため、正式な表記と異なる場合がございますのでご留意ください。正式な表記は、東京理科大学WEBページ(https://www.tus.ac.jp/today/archive/20250623_7229.html)をご参照ください。

配信元企業:学校法人東京理科大学

コメント