現代において「自宅で亡くなる」ということは必要以上に異常視されてしまうが、本当にそれは異常なことなのだろうか? 孤独死を不幸だと変換してしまう現代における固定概念こそ、本当の不幸なのかもしれない……。ある孤独死の現場から、株式会社TBH不動産代表取締役の柏原健太郎氏が孤独死の実情を紐解いていく。

59歳男性が実家で孤独死

室内は「普通」だった。

玄関で靴を脱ぎ、居間に入ると掘りごたつが置かれている。擦り切れた畳の痕は、そこに家族が団らんを重ねてきた証だ。母親は台所に近い位置に座り、真ん中には息子、向かいには父親。そんな昭和の家族風景が、静かに浮かび上がってくる。

ここは、相続人がいない50代男性が亡くなった現場。おひとり様で死を迎え、葬儀費用などを立て替えた親戚が家庭裁判所に相続財産清算人選任の申立てを行い、選任された相続財産清算人と、不動産業者として筆者が現地に立ち入った際の状況である。

ゴミ屋敷ではない。数日分のゴミ、翌朝に持ち越された食器、一日分の洗濯物──誰もが経験する日常そのものだった。男性の一人暮らしにしては、むしろ几帳面で整った暮らしぶりが感じられた。

2階に上がると和室が二間。押入れには片付けられずに畳まれた布団が一組だけ残っていた。そこで静かに息を引き取ったのだろう。

両親が亡くなったあと、長男はこの家で一人暮らしを続け、60歳を目前に静かに自宅で亡くなった。発見まで3日。決して長く放置されたわけではない。

2025年4月、内閣府の有識者作業部会は「死後8日以上」で発見された1人暮らしの人を孤立死と位置付け、警察庁のデータを用いて2024年に、全国で2万1,856人と推計した。対象を「死後4日以上」に広げると3万1,000人を超え、実際の孤立死は推計より多いとみられる。3日であれば、ここで位置付けされた孤立死には当たらない。

普通だった家、普通の最期

この家は、昭和の時代に父親が購入した戸建住宅だった。工場に勤め、真面目に働き、出世して手に入れたマイホーム。庭も駐車場もないが、掘りごたつや彫刻欄間など、家族のために少しだけ贅沢を施した跡が残る。そこには「普通」を支えた父親の愛情と覚悟が滲んでいた。

目を引いたのは、いまも現役で使われていた二槽式洗濯機だった。二槽式は泥汚れや作業着に強い。おそらく父親の作業着を何度も洗い続けてきたのだろう。そして、その洗濯機は「壊れない限り新しいものを買わない」という、昭和では当たり前だった価値観をいまも体現していた。

だが現代の目でみれば、二槽式洗濯機は「古すぎる」「時代遅れ」と映るかもしれない。まるで、「孤独死」という言葉が現代社会に与えるイメージにも似ている。本来はごく自然な「自宅で亡くなること」を、いまの社会は必要以上に異常視してしまう。しかし、それは本当に異常なのだろうか?

部屋から滲みでる、その人生

不動産業に20年以上携わり、数多くの孤独死物件を扱ってきた筆者は、次第に一つの感覚を持つようになった。

部屋に入れば、その人の人生が滲みでる。

借金、精神疾患、家族不和──苦しみのなかにあった人の部屋は乱れていることが多い。乱れた部屋は、心の乱れを映し出す鏡のようだ。だが、彼の部屋は違った。整った部屋は、整った心を映しているようだった。経済的に豊かだったわけではない。だが、静かで安定した普通の生活がそこにあった。

そもそも、自宅で亡くなること自体が異常なのだろうか? かつては、それが普通だった。1951年までは、日本人の8割以上が自宅で亡くなっていた(※厚生労働省統計)。しかし1976年に医療機関で亡くなる人は、自宅で死亡する者の割合を上回り、2019年には、自宅で亡くなる人は、13.6%となった(※国土交通省)。

以前は、家族と同居し、看取られながら穏やかに最期を迎えた。むろん、自宅で介護を担う側には相当な負担もあっただろう。現代は医療体制や家族構成の変化で、2019年には、自宅死はわずか13.6%台まで減った(国土交通省)。しかし近年では状況が少しずつ変わりつつある。「できるなら自宅で最期を迎えたい」と望む人は増えつつあり、医療現場でも在宅医療・在宅看取りの体制づくりが少しずつ整備され始めている。

実際、自宅で亡くなるケースも微増傾向に転じてきた。高齢化と医療費の増大が進むなか、限られた医療資源を守るためにも、自宅での看取りを社会全体で支える仕組みづくりが求められている。

「病院で亡くなるのが当たり前」という価値観は、少しずつ揺らぎはじめた。むしろこれからは、自宅で静かに人生を終えることを「新しい普通」として社会全体が自然に受け入れていく時代なのかもしれない。

孤独死、孤立死──現代ではすぐに「異常」「悲惨」というラベルが貼られる。だが備えと支えがあれば、それは進化した「普通の最期」と呼んでもよいのではないだろうか。

生前の「備え」がカギ

こうした現場に立ち会うと、改めて生前の備えの大切さを痛感する。エンディングノートは「死んだあとの手続き整理のため」だけのものではない。実は、「生きているうちの安心」のためにも役立つのだ。エンディングノートの本質は、自分の人生を他人にわかりやすく渡す説明書なのだと思う。それは時に命を守り、時に周囲を守り、時に遺産を守ってくれる。

備えはエンディングノートだけに限らない。孤独死が「不幸」かどうかを決めるのは、亡くなった事実でなく、生きているうちにどれだけ備えが整っていたか、ではないだろうか。現代では、さまざまな形で「孤独死を豊かに変えていく仕組み」が存在している。たとえば下記のような仕組みだ。

・見守りサービスの利用 自治体/・民間企業が提供する定期安否確認やセンサー型の見守りシステム。 倒れたときの早期発見やSOS発信に直結する。

・緩やかな定期連絡の仕組み作り 親戚や友人、福祉職員などと、無理のない頻度で定期的にやりとりを続ける。

・かかりつけ医や在宅医療体制との連携 万一の病気/発症時に備え、医療情報を共有しておく。

・財産や契約の事前整理 通帳、証券、不動産、クレジットカード、デジタル遺産などの情報を整理し、信 頼できる人に伝えておく。

・死後事務委任契約の活用 相続人がいない場合、死後の葬儀/納骨/行政手続きなどを第三者に委任する仕組み。

・任意後見制度や家族信託の活用 判断能力低下や万一のときに備えて、法的な支援体制を整えておく。

・遺言書の作成 特に相続人がいないおひとり様の場合、遺言書の有無は極めて重要になる。 誰に財産を承継させるのか、死後の整理は誰に任せるのか、遺言書があれば、親族、関係者、裁判所、弁護士すべての負担が大きく軽減される。遺言がなければ、今回のように相続財産清算人を選任し、財産整理を裁判所の管理下で進める必要が出てくる。

ジブリの世界に重ねて

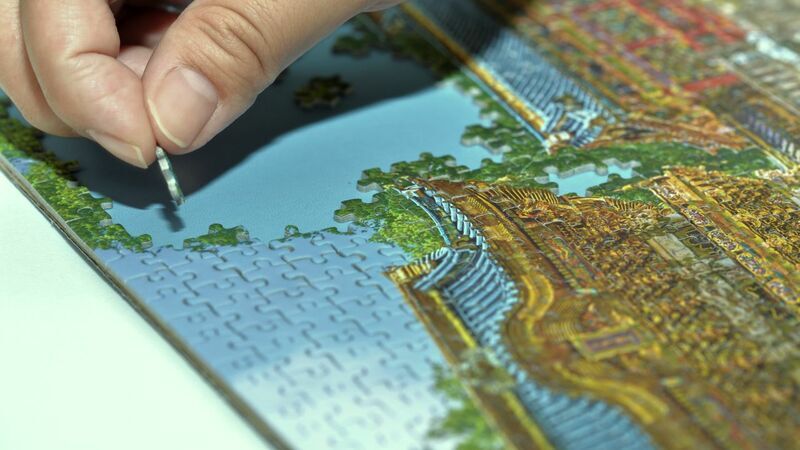

彼の家には、スタジオジブリのグッズが多く並んでいた。ジブリ作品が好きだったのだろう。そのなかの一つ、居間に飾られたジブリ作品のジグソーパズルに目が釘付けになった。

それは単なるアニメの絵柄ではなかった。色褪せた木の額に収められたパズルは、まるで彼の生前の時間を閉じ込めたかのようだった。数あるピースを一つひとつ、丹念に組み上げていく作業。そこには、彼の几帳面さだけでなく、一人の時間を慈しみ、ささやかな「好き」を大切にしてきた穏やかな暮らしが透けてみえた。この「普通」の空間に、彼の人生の軌跡が、静かに、しかし確かに刻まれている。

そして、このパズルが、孤独死という言葉が帯びる悲壮感とは裏腹に、彼が穏やかに人生を全うした証のように感じられたのだ。

これからの「普通」を考える

この出来事は、私たちに多くの問いを残してくれる。

・孤独死は必ずしも「不幸」ではない

・一人暮らしでも、緩やかなつながりを持てる

・死後の備えは「早すぎる」ことはない

・人生は、自分で選ぶ旅である

筆者は、孤独死物件の売却に携わる不動産業者だ。だからこそ知っている。「孤独死=不幸」という固定観念こそが、本当は不幸を作り出しているのではないかと。

これからの「普通」は、きっとこうだ──一人で亡くなる可能性は誰にでもある。だからこそ、日々の小さなつながりと備えが、穏やかな最期を支えてくれる。それが、筆者が現場から学び続ける、新しい「普通」の姿である。私たちはこれから、古い価値観に縛られた「普通」から、新しい「普通」へと進化していく時代に立っているのかもしれない。

〈参考〉

厚生労働省 医療機関における死亡割合の年次推移

https://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/tdfk01-02.pdf

柏原 健太郎 株式会社TBH不動産 代表取締役

コメント