宇宙飛行士の野口聡一さんは26年間務めたJAXAを57歳で退職し、セカンドキャリアに進みました。その裏には「宇宙飛行士としてのキャリアはもうこれでいい」と思えたきっかけが。それからは、自身がもつビジネスパーソンとしてのスキルや強みを確認する「棚卸し作業」を行い、定年前に大きく舵切りをすることを決意。本記事では野口さんの著書『宇宙飛行士・野口聡一の着陸哲学に学ぶ 50歳からはじめる定年前退職』(主婦の友社)から一部抜粋・再編集し、セカンドキャリアを構築するヒントを紹介します。

宇宙飛行士のキャリアに区切りを

振り返ると、私は学生のとき、あるいは社会人になってから、さらには現役の宇宙飛行士時代に至るまで、ずっと先輩・同僚・後輩と自分自身を見比べていたように思うんです。

つまり、ずっと社会という「他人」の評価軸のもとに生きていたわけです。宇宙飛行士というレアな職種でもそれは同じです。宇宙という現場は数字の世界。宇宙飛行の回数、船外活動の実績時間、取得した資格の数……常に先輩・同僚・後輩との比較で一喜一憂していました。

それは、「あの人に追いつこう」とか「後輩も伸びてきているから負けないように」みたいな感じで、それ自体、決して悪いことではなかった。ただ、自分の中に、評価軸がなかったんです。

2回目のフライト後、悩み続けた10年間を経て、私は他の飛行士と比較して一喜一憂するのはもうやめよう、と思えるようになっていました。

そこから、棚卸しに踏み出したんです。私の場合、ただもう一つ、それまでのキャリアに一区切りを付けようと思えた理由がありましたので、付け加えたいと思います。

先ほど話した通り、宇宙飛行を3度成功させても、評価軸が自分の外にある限り他人との比較からは逃れられない。でも、意外なことに他者との比較という評価軸から離れることができたきっかけも他者からでした。

2つのギネス世界記録認定に「宇宙飛行士としてのキャリアはもうこれでいい」…

それは、3回目のフライトが終わり、二つのギネス世界記録認定をいただいたことでした。

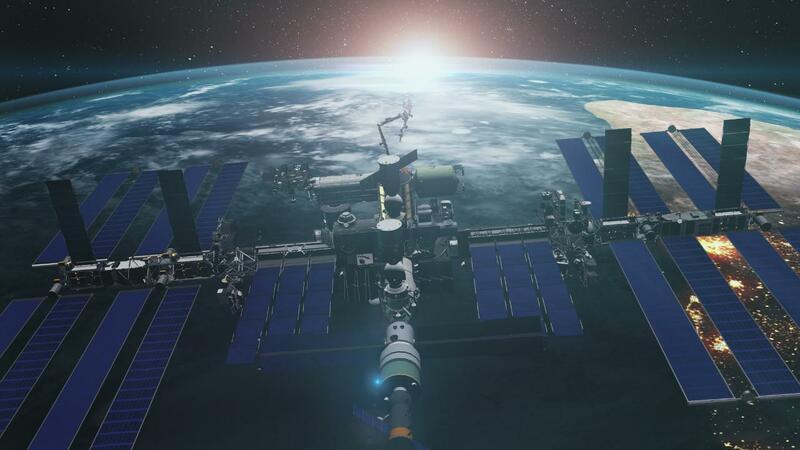

一つは、「二つの船外活動における最も長いインターバル」の認定です。最初の船外活動はスペースシャトルでフライトしたときの2005年8月3日。その次は、クルードラゴンで飛んで国際宇宙ステーションに長期滞在したときの2021年3月5日。この間、15年214日の月日が流れていました。

もう一つのギネス記録は、三つの異なる宇宙船(スペースシャトル、ソユーズ、クルードラゴン)に搭乗して宇宙から帰還した初の宇宙飛行士。

いずれも「世界初」「世界一」と認めてもらえた。ギネスという、自分にはまったく縁が無いと思っていた世界記録、しかも二つ同時に認定されたことで、自分が納得する仕事をしていれば評価は後から勝手に付いてくる、そしてある程度までのレベルに達すると、細かい数字の差異はもう気にならず、宇宙飛行士としての実績はもう十分で、疑いようがないと自ら確信できることが分かりました。

宇宙飛行士としてのキャリアはもうこれでいい、と私は踏ん切りがつきました。

野口流、棚卸し体験

これまでのキャリアに踏ん切りがついた私は、自分なりの棚卸しに着手しました。

いったい自分の中に何があるのかな、と考えたとき、真っ先に思い浮かんだのは、発信力。これはひいき目なしで、強い。そう思ったんです。

私なりに発信力の強さを感じたのは、国際宇宙ステーションで長期滞在中の2020年11月に開設したユーチューブチャンネルでした。宇宙から、80本余りを配信しました。企画から撮影、出演まで、ひとり何役もこなし、まさに、ひとり放送局でした。

「宇宙からナマの『宇宙暮らし』発信してます!」をテーマに、国際宇宙ステーションの船内案内や、宇宙食の食レポ中継、宇宙を360度見渡せる「キューポラ」から地球の生の姿も4K映像で配信しました。

「宇宙からのショパン生演奏」の回では、「ユーチューブ クリエイター アワード」を受賞しました。世界中から反響をいただき、チャンネル登録者数は10万人に達しました。

それ以前にも、BS番組「宇宙ニュース」で1年半にわたってアンカーマンをしたこともあります。これほど、各種媒体を使って情報発信した宇宙飛行士も珍しいのではないか、と我ながらに思います。

ただ、数撃てば当たるみたいな発信をしたわけではありません。国際宇宙ステーションからユーチューブで配信したときは、カメラを固定して船内映像を垂れ流しするようなことはしませんでした。

付加価値を大切に

私が発信するユーチューブは、私が伝えたい映像であり、私がこだわったシーンでした。そこに「付加価値」があると思い、とにかくこだわり抜きました。

こうした体験が、JAXAを退職した後、さまざまなメディアに登場して発言していくときの礎になっていることは間違いないと思っています。

ツイッター(当時、現X)で身に着けた言葉選びのスキル

もう一つ、インパクトのある言葉選びができるようになったと思います。宇宙飛行士時代、子どもたちを相手に講演会をすると、「分かりやすい」「ワクワクする」といった反響がありました。

宇宙滞在中には当時のTwitter(現X)で上限の140文字に入れる言葉を一生懸命、毎日選んでは発信していました。結構な文章量でしたし、ワードセンスみたいなものも明確に身に付いているな、と感じたものです。

もともと、著作も重ねてきました。最初のフライトの年には、『宇宙日記―ディスカバリー号の15日』(世界文化社)、『スィート・スィート・ホーム』(木楽舎)、『オンリーワンずっと宇宙に行きたかった』(新潮社)という三冊の本を一気に出版しました。その後の著作も含めると、刊行した著書は十冊になります。

こうして、JAXAとNASAの組織人としての日々を送りながら、宇宙飛行士の活動と内面を言葉にして表現する営みを続けてきました。

私は、自分自身の棚卸しによって、他の宇宙飛行士とはちょっと違うスキルが私の中に見つかり、この得意技を使ってセカンドキャリアに踏み出せるのではないかと思ったわけです。

気がつけば芸能界など幅広い人的ネットワークが

26年間同じ組織にずっといた割には、国内外の他業種やビジネス、芸能界などに幅広いネットワークができていました。

対談本でご一緒したシンガーソングライターの矢野顕子さんとは、アルバム『君に会いたいんだ、とても』(ビクター)をコラボ制作し、私が作詞を担当しています。

これも、宇宙飛行士らしからぬスキルと言えるかもしれませんね。

思うに、こうした人脈は、自由に泳がせてくれたJAXAのおかげ、と言えるのかもしれません。在籍中は、窮屈な組織だなぁという思いばかりでしたが、結果的にこんなネットワークの広がりができていました。そこは、非常に感謝しています。

いずれにしても、50代に入ったら、60歳以降の長い人生を見据えた上で、まずは棚卸しをしてみましょう。

それまでの社会人経験をベースに、「自分はどうなりたい?」「どんな仕事をやってみたい?」と自問自答するところから出発してみる。そして、「これって、使えるスキルかも」と得意技を見つけ出す。

50代なんですから、そろそろ自分で自分をプロデュースしてもいい時期なんです。方向性が見えてきたところで、その準備段階として退職があり、その先にやってみたい仕事があれば、転職する。あくまでも、退職自体が目的ではなく、自己実現のための手段であることをここで強調しておきたいと思います。

野口 聡一

宇宙飛行士

コメント