間もなくプライムデーも開催されるAmazon。この巨大なECプラットフォームで購入した商品が届くまでに、どのようなテクノロジーが活用されているのか。

「AWS Summit Japan 2025」Day2(6月26日)のスペシャルセッションには、アマゾンジャパンのオペレーション技術統括本部 統括本部長である渡辺宏聡氏が登壇。Amazonの物流現場における、AI/ML(機械学習)や生成AI活用のユースケースが紹介された。

自動で入荷検品した商品は、需要予測で全国に最適配置

Amazonでは、25年以上にわたりAIへの投資を続けている。同社が、AI含めたテクノロジー活用で目指しているのは、継続的な「顧客体験」の改善と働きやすい職場を生み出すための「オペレーション」の改善だ。

渡辺氏は、「Amazonは、『地球上で最もお客様を大切にする企業』として、品揃え・低価格・利便性を継続的に高めながら、顧客体験を改善してきた。一方、AWSは、毎年テクノロジーを進化させ、Amazonの成長とイノベーションの創出を支えている」と説明する。

ここからは、物流現場のオペレーションにおけるAI/ML、生成AI活用の「6つのユースケース」を紹介しよう。

ひとつ目が、入荷した商品を自動登録する「自動レシーブ」だ。ベンダーやリセラーから届いた商品は、「スキャントンネル」を通り抜ける際に“自動レシーブ”され、ウェブサイトへ出品される。このスキャントンネルでは、複数のカメラが、段ボール箱上の文字情報やバーコード、箱のサイズや重量などを読み取り、過去のレシーブ履歴を含めてAI分析することで、箱を開けることなく中身を特定する。

「このシステムのおかげで、入荷した商品を速やかにAmazonのウェブサイトへと出品でき、品揃えのスピードも高められる」(渡辺氏)

2つ目は、「在庫配置最適化」だ。入荷された商品は、全国25拠点の物流拠点に分配される。その際に、機械学習を用いて、地域性や季節性、過去の購買履歴から需要予測をし、全国の在庫配置を最適化している。「その結果、注文された商品を、最もお客様に近い拠点から届けることができる。このシステムは、サプライチェーン全体を効率化するだけではなく、顧客への配達スピードも高めている」と渡辺氏。

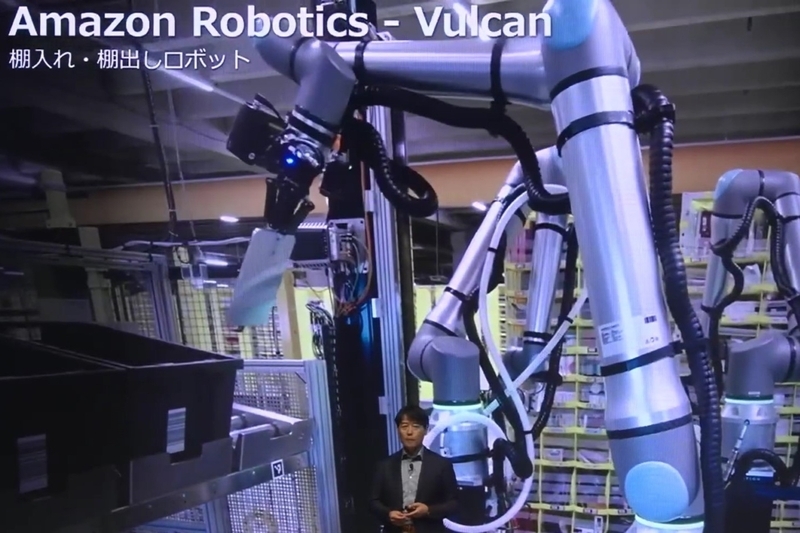

Amazon Roboticsはついに棚入れ・棚出しまで自動化

3つ目は、「Amazon Robotics」だ。商品棚の下にロボットが潜り込み、自動制御で棚を持ち上げ、倉庫内を自動走行する倉庫システムである。Amazonがグローバルで活用しており、日本では2017年に川崎の物流拠点に導入。渡辺氏は、「作業者の歩行が減って、働きやすい職場を生み出している。さらに、倉庫の保管効率化も高まり、より多くの品揃えを提供できる。もちろんロボットであるため、より迅速な配送サービスにもつながる」と語る。

同システムは、棚入れから保管、棚出しまでを自動化することを目標に日々進化している。今回は2つの新機能が紹介された。

ひとつが、「Intent Detection System(IDS)」。Vision(画像認識のAI/ML)とDeep Learning(DL)を活用して、商品を棚入れする手の動きや商品が収納されたスロットをトラック。商品のロケーションを自動確定する機能だ。棚入れ作業者が、ハンディスキャナーを持つ必要がなくなり、在庫の保管精度も高まる。

もうひとつが、「Visual Bin Inspection(VBI)」だ。VisionとMLを活用して、システム上の在庫情報と画像から得られる情報を突き合わせて、在庫の過不足を自動検出する機能である。これも、在庫保管精度を支える技術だ。

4つ目は、Amazon Roboticsで開発中の「Vulcan」。これまで人が担っていた棚入れ・棚出し作業を自動化するロボットである。Amazonでは、さまざまな形状、素材の商品を取り扱うため、手の感覚を持たないロボットによるハンドリングには高いハードルが存在していた。

Vulcanは、力学センサーを搭載することで、この課題を解決。さらに“目”にあたるVisionの技術を組み合わせて、棚の空きスペースや在庫の保管状態も確認できる。「Amazon Roboticsは、データや力学的AIを適用することで、成功と失敗を繰り返しながら学んでいく。人にしかできなかった仕事が、テクノロジーとの組み合わせで自動化できる。そんな時代が見えている」(渡辺氏)

機械学習で“最小サイズ”の梱包を提案

5つ目は、「梱包の最適化」だ。複数商品を届けるには、さまざまな形状からなる商品の組み合わせから、可能な限り最小化できる梱包を選択する必要がある。

Amazonでは、商品情報とMLのアルゴリズムで、商品の組み合わせの最小サイズを推定。そのサイズが入る段ボールや紙袋を都度選ぶことでパッケージを最小化している。配送効率が高まり、トラックの台数も減らせ、サステナビリティの改善にもつながるという。

最後は、「生成AIを活用したオペレーションマネジメント」だ。「現場のオペレーションマネージャーたちは、時間単位でさまざまな指標やデータを監視しているが、膨大なデータから正しい意思決定を下すのは簡単ではない。この問題を生成AIが解決してくれる」と渡辺氏。

現在、オペレーションマネージャーは、生成AIが提案する具体的なアクションを確認して、優先順位をつけて実行するといった体制を築いており、生産性の改善効果もみえ始めているという。

渡辺氏は、「Amazonは、AIとMLを活用することでオペレーションの効率を高め、生成AIを活用することで人の付加価値を高めていく。そうした未来に向けて、引き続きAWSと共に進化、成長していきたい」と締めくくった。

コメント