大阪大学(阪大)は、体外培養したマウス子宮で、生体内と同程度の忠実な着床と胚の発生を再現することに成功したと7月7日に発表した。

同成果は、阪大 微生物病研究所の平岡毅大特任助教(研究当時)、同・伊川正人教授らの研究チームによるもの。詳細は、英オンライン科学誌「Nature Communications」に掲載された。

現在、日本では約10人に1人が生殖補助医療(ART)で出生している。しかし、体外受精や顕微授精により受精の成功率は80%以上に達している一方で、着床は40〜50%の成功率にとどまる。着床率は、年齢や胚の質によりさらに低下するため、ART成功の鍵は着床が握るといっても過言ではない。だが、着床率を劇的に改善する方法や、良好胚を繰り返し移植しても着床が成立しない「反復着床不全」の治療法は未確立である。

着床率の向上や、反復着床不全の治療法確立には、着床の詳細なメカニズムの理解が不可欠だ。しかし、マウスなどの実験動物でも着床は子宮深部で起こるため、直接の観察や介入は容易ではなく、研究は困難を極める。そのため、仮に着床を体外で忠実に再現できるようになれば、研究が飛躍的に進展するとされる。だが、精子と卵子という単細胞同士の相互作用で成立する受精と異なり、多細胞の胚盤胞と子宮との相互作用で成り立つ着床は複雑な高次生命現象であり、体外での完全再現は困難だった。

研究チームは今回、まず精巣組織の体外長期培養に成功した過去の報告に着目。今回の研究では、酸素供給を効果的に行うことで組織をそのまま体外で培養するのに長けている気相液相界面培養法を適用。子宮内で着床を担う子宮内膜を分離し、体外培養を行うことにしたと。

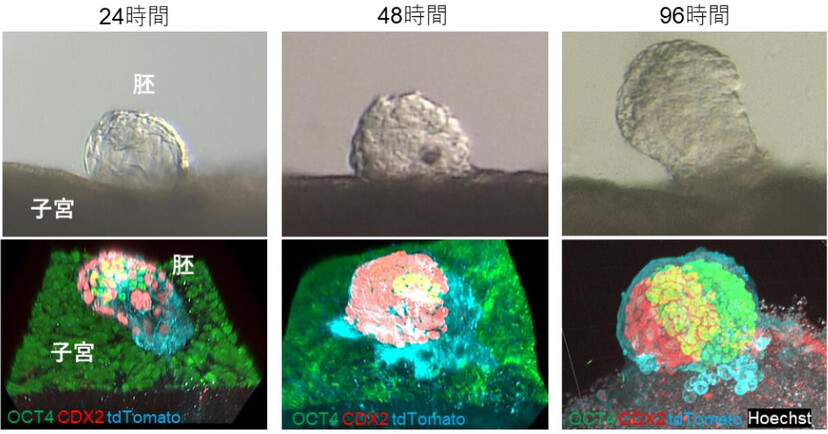

今回の研究では、酸素透過性を持ち、柔らかくて透明なシリコン素材「ポリジメチルシロキサン」(PDMS)を活用。これにより酸素供給を行いつつ、胚を子宮内膜に固定する手法が採用された。PDMSの設計や酸素供給の方向、培養液の組成など、さまざまな条件を最適化した結果、着床側からの酸素供給で胚は体外子宮に着床。その後、着床を維持したまた発生・拡大する様子が観察された。

.

(波留久泉)

コメント