「日本の税金で留学生を支援するなんておかしい」

【映像】「留学生の締め出しではない」文科省に聞く見直しの背景

SNSなどで物議をかもしたのは、科学技術振興機構が実施する博士課程支援制度「次世代研究者挑戦的研究プログラム(SPRING)」である。

この制度は、博士後期課程の学生に対して生活費をカバーする「研究奨励費」と、研究活動に使う「研究費」を支給するというもの。支援額は合わせて年間最大290万円。返済の義務もない。

今年3月、この制度を利用する留学生の割合の多さが国会で取り上げられた。昨年度の受給者1万564人のうち4割にあたる4125人は外国人留学生。そのうち中国人留学生は3151人で、全体の3割を占めていたことが明らかになった。

国会の質疑後、「日本の国益につながるのか」「国がまず支援すべきは自国の学生では」といった疑問の声も上がっていた。

こうした中、6月には文部科学省の有識者会議で見直し案が示された。生活費にあたる年間最大240万円の研究奨励費について、「今後は日本人学生に限って支給する」というものである。

見直しの背景について、文科省担当者は次のように説明する

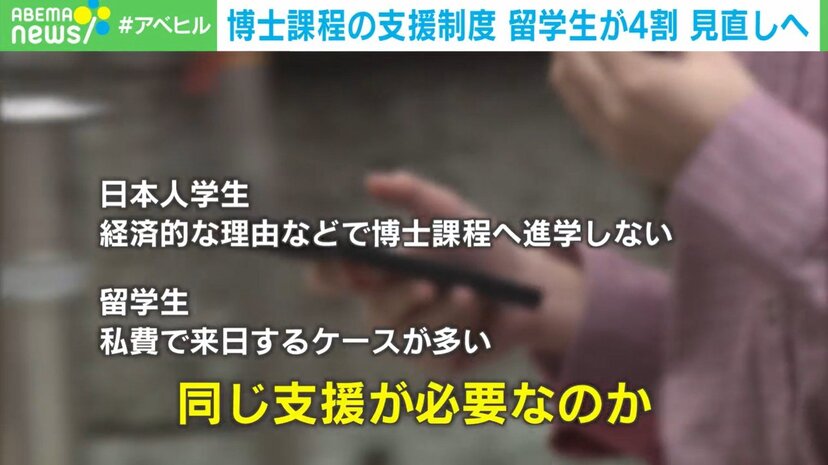

「この支援は経済的な困窮度で判断しているわけではない。ただ、日本人学生は経済的な不安から博士課程への進学を諦めるケースがある一方で、私費で来日する留学生には、そうした不安が比較的少ないのではと考えている。」(文科省担当者)

見直し案には、「主として日本人学生の支援を目的とする」と明記されている。現在のSPRINGには国籍による支援区分はないが、今後は日本人を中心とした制度運用とする方針が打ち出された。

一方で、この見直し案に「日本人留学生も海外で支援を受けているはずなのに、こんな差別は国益を損なう」「研究力を高めることが国の力になる。国籍に関係なく優秀な学生は支援すべき」といった反対する声も上がっている。

こうした声に対しては…。

「留学生を締め出す意図はない。日本の研究を活性化するには、海外の優れた人材に日本で研究してもらうことも大切。SPRINGの枠組みを見直すだけで、留学生向けの他の支援制度は今後も維持される。」

文科省が有識者会議で示し大筋で了承された、博士課程の学生に対する支援の方針転換。実際、当事者はどう受け止めているのだろうか。

当事者・崔真淑氏に聞く「どう受け止めている?」

エコノミストで、現在、一橋大学大学院の博士後期課程にも在籍している、エコノミスト・崔真淑氏は「やっと来たかと思っている。日本人で博士課程に通っている人が、国立大学なのに少ない状況。中国・韓国や、ASEANの国々、外国の方が圧倒的に占めている」と話す。

ただ、「日本人だけにコストをかけるべき」ということではなく、留学生が多い現状を考え、格差を是正することが必要だと語った。

「『日本の税金だから日本人支援だけ』とは思っていない。むしろ優秀な留学生の方にたくさん日本に来ていただき根付いてもらい、日本にもプラスになることをしてほしいというのが狙いだ。ただ現状、あまりにも博士後期課程に外国の方しかいなさすぎる現状があるため、日本人の方により来てもらうようなインセンティブをつけることは必要だと思っている」(崔真淑氏)

一方、海外で研究をする日本人はどう捉えているのか。香港科技大学の経済学者・川口康平助理教授に聞くと、そもそも研究者と博士課程の学生は、日本で根強い「教育を受ける」イメージとは異なり、それぞれ一般企業でいう “管理職”と、“新入社員~中堅社員”のような立場だと強調する。

「日本の普通の社会だと、博士課程の学生はまだ学生で勉強している立場という認識だと思うが、博士課程の人は基本的に、目的を達成する最善の方法を自分で考えて実行し、問題があれば自分で解決して、それでも無理なら上司に報告することができる人たちという位置づけ。そんな人たちを無給で取ってくることは、厳しいというのが普通の感覚」(川口康平助理教授、以下同)

香港の場合、授業料や生活費、業績に応じたボーナスの支給など、博士課程在籍者の支援に力を入れていると話す川口氏。今回の方針転換が、日本の研究力の低下につながる懸念を以下のように語った。

「待遇を悪くすれば仕事が回らなくなるだろう。雇う側からしたら日本人でも外国人でも、中国人でも関係ない。仕事できるならいてほしいし、そうでなければ困る。国内の日本人も減っているのもあるが、それ以前に研究の世界はグローバルな市場の中で動いているため、その中で一つの国だけ違うことすると、競争という意味では劣後する要因になる。キャッチアップしていかなければならない時期にブレーキを踏んでしまうと、ますます日本の研究業界が世界から遅れていくことになるのではないかと思う」

“留学生として来日し起業” ファリザ氏の意見は…?

ニュース番組『ABEMAヒルズ』コメンテーターで、Trusted CEO/連続起業家のファリザ・アビドヴァ氏は「日本人の博士を増やすことは経済に必要なことで、もちろん支援するべき」と述べた上で、以下のように主張する。

「国籍で支援を変えるのではなく、日本の社会や経済にどう貢献してくれるかを長期的に考えた戦略が必要。日本が戦略的に伸ばしていきたい分野に合わせて、優秀な人材を世界から受け入れる必要はあると思う」(ファリザ・アビドヴァ氏、以下同)

今回のプログラムとは違うものの、ファリザ氏は日本の支援を受けてウズベキスタンから留学生として来日した経歴を持つ。自身の経験を踏まえ以下のように語った。

「私も国費留学で、文部科学省のプログラムの一つで来た。その際、日本語能力や筆記試験だけでなく、大使館の面接で自分の研究テーマが日本にとってどういうメリットがあるかを説明する必要があった。私と一緒に勉強していた留学生たちは、20年後も日本と関係のある仕事をしている。自分の国に戻っても日本の会社で勤めていたり、または私のようにずっと日本に残って就職したり、日本にプラスになることはしていると思う」

(『ABEMAヒルズ』より)

コメント