(田丸 昇:棋士)

棋士の主な収入は?

囲碁ライターの内藤由起子さんが本サイトで、「【囲碁棋士の知られざる収入事情】対局料と賞金だけで生活できるプロはたった1割ほど、「棋士が副業」のケースも」という表題の記事を寄せた(2月23日)。

私こと田丸はお隣の世界にいる将棋棋士として、囲碁界の内情を興味深く読んだ。囲碁団体の日本棋院と日本将棋連盟は、運営形態、主要財源、勝負の方式、棋士の待遇など、何かと共通点が多い。しかし、似て非なる面もある。

棋院は2024年に囲碁棋士が得た賞金・対局料のランキングを今年1月に発表し、連盟も将棋棋士が得た同ランキングを2月に発表した。※金額は推定。棋士の肩書は当時。

囲碁1位は一力遼四冠の1億2181万円、2位は井山裕太三冠の5744万円、3位は芝野虎丸九段の4837万円。

将棋1位は藤井聡太七冠の1億7556万円、2位は伊藤匠叡王の4364万円、3位は永瀬拓矢九段の3026万円。

タイトル戦数(囲碁は七冠、将棋は八冠)や獲得タイトル数によって違いはあるが、棋院も連盟も新聞社などからの棋戦契約金を主要財源にしているので、全体の水準はあまり変わらないと思う。

2015年に井山が七冠制覇を達成したときは、歴代最高額の1億7212万円で、藤井七冠とほぼ同額だ。

なお24年の囲碁ランキングでは、4位に藤沢里奈七段が3518万円、5位に上野愛咲美六段が2039万円と、2人の女性棋士が上位に入った。囲碁のプロ棋士に男女の区分けはない。将棋の女流棋士はプロ棋士とは別の機構で、将棋ランキングに入っていない。

藤井聡太の活躍による経済的な波及効果

私こと田丸が日本将棋連盟の理事に就任した1990年の頃、日本棋院の運営は好調に思えた。連盟より多い棋戦契約金、活発な国際棋戦、一流企業からの協賛金など、あらゆる面で連盟を上回っていた。しかし、ある時期から赤字体質になっていったようだ。棋戦契約金の減額、囲碁人口の減少と高齢化によるもので、放漫運営も一因だとささやかれた。

将棋連盟も棋戦契約金の減額、将棋人口の減少と高齢化は同様だが、運営は堅実だったと思う。90年代半ばには、羽生善治が七冠制覇を達成して活性化した。この10年ほどは、藤井聡太の大活躍によって経済的な波及効果につながっている。羽生と藤井の存在が将棋人気を盛り上げてきた。

日本棋院(理事長・武宮陽光六段)が最近に発表した経営改革委員会の中間報告書によると、30年来の赤字基調が続いていて、収益が経費を下回っている状況のようだ。その要因として、棋士関係の支払が経費の半分を占めるからだという。

囲碁の現役棋士(初段以上、女性棋士を含む)は約450人。将棋の現役棋士(四段以上、女流棋士を含まない)は約200人。会社に例えると従業員の人数が違うので、同レベルの収益ならば囲碁棋士の取り分は少なくなる。

前出の内藤さんの記事によると、対局料・賞金だけで生活できる囲碁棋士は1割の40~50人ぐらいだという。残りの棋士は指導、解説、執筆などの副収入に頼るしかない。中にはゲームソフト会社に就職した棋士もいる。

ただし「給与」は出るという。前述の報告書によると、66歳で給与引退となり、「退職金」が出て第一「年金」を受給する。現役続行は任意で、対局を引退すると、手合「引退金」が出て第二年金を受給する。そして死亡すると「一時金」が出る。

給与や退職金、引退金と二次にわたる年金の額は不明だが、囲碁界のきめ細かい制度に私は驚いた。囲碁棋士の引退は原則として任意なので、待遇で線引きをしたのだろう。

将棋界にはあって囲碁界にはないもの

将棋界は四段に昇段して棋士になれば、一般の勤め人の給料・賞与ほどの年収は保障される。成績が良ければ増額するし、藤井七冠のように活躍すれば千万円単位の収入を得られる。

将棋棋士の待遇と選手生命は、ABCでランク付けする「順位戦」制度で決まる。本来は名人戦というタイトル戦の予選リーグに当たるが、昔からプロ棋界の根幹となっている。

私は順位戦の最下級であるC級2組から、棋士2年目でC級1組に昇級した。以降もB級2組、B級1組と昇級。棋士10年目の1981年に、トップのA級まであと一歩と迫った。順位戦に関しては勝負運に恵まれ、収入も増えていった。

しかし、誰もが昇級できるわけではない。C級2組から抜け出せず、成績不良で「降級点」が累積3回になると、棋士生命に影響を及ぼす。

昔は単年度の成績でC級2組から降級すると、現役棋士の資格を失った。現代は降級点制度で緩和され、降級しても受け皿として「フリークラス棋士」制度が設けられた。10年以内に所定の成績を挙げればC級2組に復帰できる。

ある棋士は、C級2組で3期連続降級点、フリークラスで10年以内に昇級できず、30代後半で規定によって引退した。

それは極端な例としても、40代・50代で引退する棋士はいる。フリークラスの年齢制限は65歳なので、その前後で引退する例が多い。

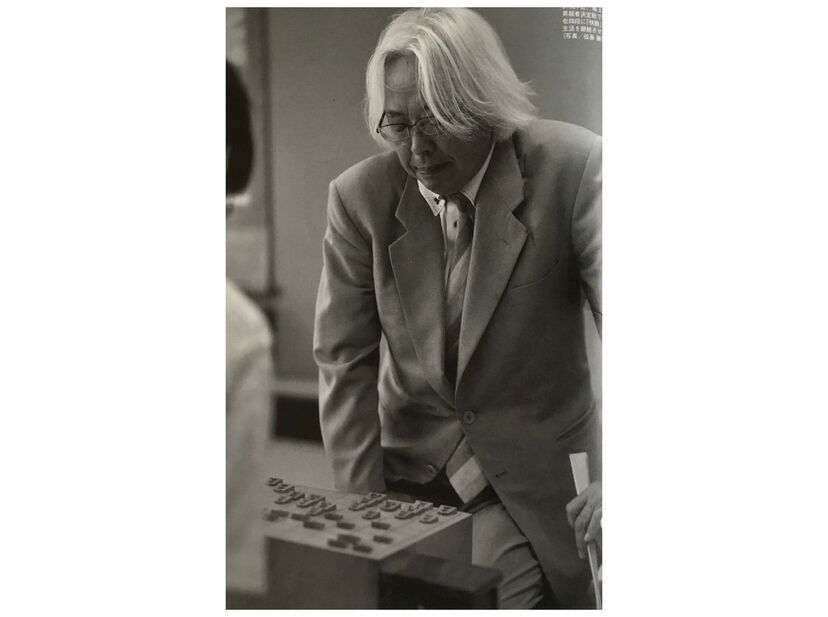

私もフリークラス7年目の2016年、66歳で引退した。冒頭の写真は現役最後の対局光景。

2022年に政府から文化功労者を顕彰された「ひふみん」こと加藤一二三・九段は、17年に順位戦でC級2組から降級して77歳で引退した。その年齢になるまで順位戦に在籍し続けたことは実力の証しだ。

このように将棋棋士は、順位戦制度の下で現役を続けられ、いつか引退が決まる。囲碁棋士と比べて現役時代の収入が全般的に高いのは、引退制度があるからにほかならない。

なお私が2016年に引退したとき、一般の勤め人の退職金の10分の1ぐらいだが、「引退慰労金」が支給された。現役時代の実績が総合的に評価され、弟子育成費(田丸の弟子は2人)も付加された。

実は、囲碁界にも将棋界の順位戦制度を導入する動きが以前に起きたが、制度による降級や引退に拒否反応があり、反対意見が多くて廃案となった。

前出の内藤さんの記事によると、以前はギャンブルや飲酒にのめり込む囲碁棋士がいたそうだが、近年は大半の棋士が堅実な生活を送っているという。将棋界も以前は《飲む、打つ、買う》を実践した棋士がいたが、近年は囲碁界と同様に堅実な棋士が多い。

引退した将棋棋士の多くは、主に指導の仕事で生計を立てている。私は本サイトの執筆や書籍の刊行など、主に文筆の仕事で収入を得ている。引退後は収入が激減したが、棋士という資格を持っているので、何かと心強いと実感している。

[もっと知りたい!続けてお読みください →] 最高賞金4400万円、将棋「八冠」とは?藤井聡太竜王・名人で脚光、意外と知らない序列と歴史

[関連記事]

だから升田幸三は「伝説」になった、屈指の棋力持ちながら微かな衰えを察知し引退、その後も輝き続けた「革命児」

子どもの才能を見抜いて伸ばす、教育の革命はこうして始まった『マリア・モンテッソーリ 愛と創造のメソッド』

コメント