24年が経った今も、忘れられないシーンがある。

娘は、安全であるはずの小学校に侵入してきた男に襲われ、命を落とした。

その日の朝、「行ってきます」と元気に出かけた玄関から、もう一度娘を迎え入れたかった。しかし、自宅の前に群がる報道陣を避けるため、裏口からこっそりと家に戻らざるを得なかった──。

酒井肇さん、智惠さん夫妻は当初、マスメディアに対して強烈な恐怖と憎悪を抱いたが、それでも今も取材に応じ続けているのは、ある思いがあるからだ。(弁護士ドットコムニュース・一宮俊介)

●「報道の人たちが怖かった」2001年6月8日、大阪府池田市の大阪教育大学附属池田小学校に、宅間守・元死刑囚(2004年に死刑執行)が侵入し、児童8人を殺害。ほかの児童や教員にも重軽傷を負わせた。

酒井さん夫妻は、この事件で長女の麻希さん(当時7歳)を亡くした。

事件直後、学校上空には報道ヘリが旋回していた。しかしそのとき、校内にはまだ病院に搬送されず、救命措置を受けていた子どもたちがいたという。

知人から「学校が大変なことになっている」と聞いた智惠さんが駆けつけると、記者にマイクを向けられ、行く手を阻まれた。

帰宅すると、自宅はカメラに取り囲まれていた。朝から晩までインターホンが鳴り止まない。葬儀では激しいフラッシュがたかれ、写真を撮られ続けた。

我が子の死を受け入れられない中で、知らぬ間に娘の顔写真がメディアで繰り返し使われる。

「とにかく報道の人たちが怖かった」

智惠さんはそう振り返る。

●2003〜2022年に20回、報道関係者と勉強会「報道被害」に心を削られた一方、メディアに救われたこともあったという。

同じ苦しみを味わった被害者や遺族を紹介してもらったり、事件に関する情報を教えてもらったりする中で、メディアの中にも信頼できる人がいると知った。

「犯罪被害者とメディアがもっとお互いに理解し合えたら…」

そんな思いから、2003年3月に報道機関との私的な勉強会を始めた。

テーマは、メディアスクラム、被害者の権利、実名報道、記者会見の危険性など多岐にわたる。事件の遺族をスピーカーに招き、記者たちと「より良い被害者取材のあり方」を模索してきた。2022年12月までに、その数は20回に及んだ。

●20年経ってもなくならない「報道被害」そんな中、2019年に京都アニメーション放火殺人事件、2021年に北新地ビル放火殺人事件が起きた。

「取材が最悪だった」「本当に同じ人間ですか?」「血は通っていますか?」

事件の被害者や遺族が、メディアに対する怒りをニュースなどを通じて表明しているのを知った。

自分が経験したことが、20年経っても繰り返されている──。

勉強会を始めた当初、若手〜中堅の記者たちは「デスクの指示には逆らえない」と話していた。しかし、彼らが社内で管理職になった今も、報道被害はなくならなかった。

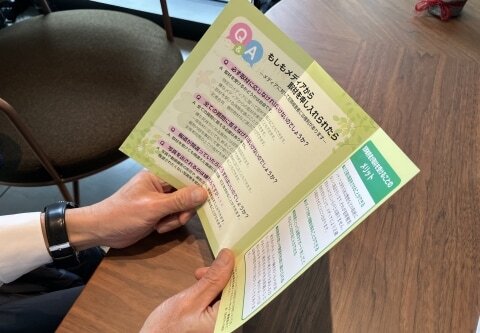

現実を突きつけられ、酒井さん夫妻は勉強会を解散することにした。そして、新たに取り組んだのが「犯罪被害者向けリーフレット」の作成だった。

●「被害者を取材する理由があやふやなのが最大の問題」「自分の首を絞め続け、窒息寸前です」

肇さんは、今のマスメディアの状況をそう表現する。

重大な事件が起きると、新聞やテレビの記者は被害者や遺族に接触を試みる。しかし、報道被害を防ぐ仕組みを作れていないため、マスコミ嫌いが増え、取材がさらに難しくなるという悪循環に陥っているように見えるという。

ネット社会ではその傾向が一層強まる。関係者がSNSで取材の批判をすれば、一気に拡散する。中には、当事者の状況を知らない第三者が想像で代弁し、メディア批判を強めるケースもある。

「メディアが『何のために被害者の取材をするのか』があやふやになっているのが最大の問題です。

被害者や遺族は、ある日突然その状況に置かれただけで、それまでは普通に暮らし、自分で考え、選択してきた人たちです。

『被害者だから』と特別視せず、必要な情報をしっかりと伝え、本人が選択できる状況をつくることが大事だと思います」

智惠さんはそう強調する。

●「当時知りたかった」メディア対応のポイントメディアの功罪を知る2人だからこそ、社会には一方的な捉え方をしてほしくないという。

犯罪被害者向けリーフレットには、「必ず取材に応じなければいけないのか?」「報道が間違っていたらどうすればいい?」などの疑問に対する答えが記されている。

同時に、取材を受けることで「より正確な報道をさせられる」や「被害者の思いや要望を社会に届けられる」といったメリットも説明している。

リーフレットに込めた思いについて、智惠さんはこう話す。

「事件が起きたとき、どうすればいいのかわかりませんでした。今は、なぜメディアスクラムが起きるのか理解できますが、当時は知るすべはありませんでした。

自分たちのことだけで終わりにしてしまったら、何も変わらない。メディアにどう対応すればいいのか、誰かが教えてくれていたらどれだけ救われたか」

●メディア関係者へ「社会的使命を再認識して」リーフレットは、共同で作成した認定NPO法人「大阪被害者支援アドボカシーセンター」を通じて、必要な人たちに届けられているという。

酒井さん夫妻は最後にこう呼びかけた。

「犯罪被害者や遺族だけではなく、弁護士など当事者を支援する人たちにも、このリーフレットの存在や背景、目的を知ってもらえたらうれしいです。

そして、マスメディアで働く人たちにも目を通してもらい、報道という社会的使命を改めて考えてほしいと願っています」

コメント