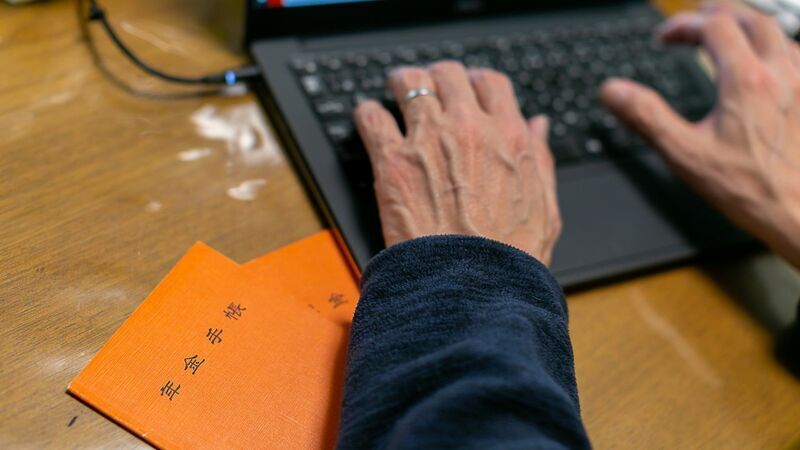

私たちの老後を支える年金制度。しかし、その仕組みは複雑で、自ら申請しなければ受け取れないものも多く、知らないうちに損をしてしまう可能性もあります。今回は、そんな年金制度の落とし穴について見ていきましょう。

日本の年金制度の基本と「申請しないともらえない」落とし穴

私たちの老後を支える年金制度。しかし、その仕組みは複雑で、「もらえるはずの年金をもらい損ねる」ということも起こり得ます。

というのも、年金制度には「申請主義(請求主義)」という基本ルールがあります。受け取りたいと申し出なければ、たとえ受給資格があっても年金は支給されないのです。

基本の流れはこうです。受給開始年齢になる誕生日の3ヵ月前に、日本年金機構から「年金請求書」が送付されます。必要事項を記入し提出すると、その1~2ヵ月後に「年金証書・年金決定通知書」が届き、さらにその1~2ヵ月後に「年金振込通知書」など支払いの案内が届き、年金受給がスタートします。

年金請求書を提出しなければ年金受給は始まりません。「書類が届いているけど、面倒で放置していた」ということのないよう、くれぐれも気を付ける必要があります。ただし、もしも「年金繰下げ」を希望する場合は、年金請求書の提出は不要です。繰り下げを選んだ場合、受給開始時には改めて自分で申請しなければなりません。

また、「加給年金」も申請しないと受け取れない年金の一つです。これは厚生年金に一定以上加入していた人が、65歳未満の配偶者や子どもを扶養している場合に支給される年金です。事例を見ていきましょう。

あやうく400万円近くの大損…「隠れ年金」の存在に仰天

69歳のAさん(仮名)は、地元の会社を65歳で退職後、ホームセンターで週4日、品出しなどのアルバイトに励んでいます。年金額は月13万円ほど。現役時代も高給取りではありませんでしたが、それでも年金の少なさには落ち込んだとか。

退職金も雀の涙で、貯金は1,000万円もないというAさん。11歳年下の妻は50代後半、パートで家計を支えてくれています。家計に余裕はありませんが、夫婦で節約しながら小さなアパートで平穏に暮らしている……そんな生活です。

ある日、アルバイトの休憩中にお弁当を食べていると、同じく休憩していた同世代の従業員たちの会話が耳に入ってきました。

『年金生活ってホント厳しいよ。でも、うちは嫁さんが年下だから、加給年金があって助かってる』

加給年金……? そのワードが妙に気になったAさん。自分の年金はもちろん受け取っています。しかし加給年金については定かではありませんでした。

「うちも妻はかなり年下だ。それが何か関係あるのか?」

帰宅後ネットで調べてみると、「受給者が65歳以上で厚生年金に20年以上加入している 人」で「配偶者が65歳未満(子の場合も条件もあり)」「配偶者の厚生年金の加入期間が20年未満で、前年の年収が850万円未満」「生計維持関係にある」などの条件で、年金に加算される制度のようです。

念のためだと年金事務所に行って相談をすると、担当者からは確かに加給年金の対象になるとの回答でした。

「こんな年金があったなんて」

話によれば、年金受給開始の際、年金請求書の中に加給年金に関する書類があったはずとのこと。Aさんが思い当たるとすれば、妻とは65歳になる少し前まで内縁関係。65歳時点では結婚していたものの、申請時には関係ないと思いスルーしてしまったのかもしれないという、なんともあやふやな状況でした。

加給年金は遡って受給できるものの、5年の時効があるといいます。急いで申請の手続きをしたAさんは、無事支給を受けられることになりました。Aさんと妻は11歳差。つまり、妻が65歳になるまでの今後7年間分も含めれば、合計で400万円以上の支給が見込まれる計算です。

「このまま知らなかったら、とんでもない額を損するところだった……」

年金改正により加給年金が減額?

現行の加給年金を受け取る条件は以下の通りです。

【加給年金】(令和7年4月から)

・配偶者…239,300円(65歳未満) ・1人目・2人目の子… 各239,300円( 18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子) 3人目以降の子 …各79,800円(18歳到達年度の末日までの間の子または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子)

【配偶者加給年金額の特別加算額】(令和7年4月から)

昭和18年4月2日以後生まれの受給権者:176,600円 (生まれた時期によって金額が変わる)

2025年の年金制度改革に関連する法改正により、加給年金が見直されました。配偶者の加給年金および特別加算は、いずれも約1割減額されます。ただし、障害厚生年金1級・2級に付随する加給年金については、現行制度が維持されます。

一方で、子の加算(18歳未満の子、または1級・2級の障害があり20歳未満の子)については、これまで1人目・2人目はそれぞれ239,300円、3人目以降は79,800円と金額に差がありましたが、これが一律281,700円に増額・統一されます。また、新たに「国内に居住する子」という要件も加わりました。

これらの改正は、2028年4月から実施されます。それまでに配偶者の加給年金を受け取り始めた人については、現行の金額が維持されます。

制度改正の背景には、かつての「専業主婦の年下妻を夫が支える必要がある。そのために年金を上乗せする」という古い夫婦像の変化があります。現在は共働き世帯が一般的となり、年下の配偶者を年金で支える必要性が低下しています。一方で、子どもの加給年金は増額され、現代の家族のあり方に合わせた制度へと改正されるのです。

年金は、自分から行動しなければ損をすることもあります。加給年金については「ねんきん定期便」にも記載がないため、自分には関係ないと思い込んでしまうケースもあるようです。取りこぼしがないよう、慎重に確認することをおすすめします。また、年金制度は時代とともに変化していくもの。常に最新情報を得ることも大切です。

コメント