Q1 研究者を目指したきっかけは?

A1 授業で生物の面白さを感じた

私は鹿児島県の大隅半島東側にある、自然豊かな肝属郡(きもつきぐん)で育ちました。植物や畑に囲まれていたおかげで、生き物全般に興味を持ちました。高校で生物を学ぶうちに、幼少期から抱いていたさまざまな疑問が解消されていくことに面白さを感じました。

大学受験の時に、学部の先に大学院があることを知り、より深く勉強をしたいと考えるようになりました。大学進学後、学部時代から今まで一貫して同じ分野の研究をしています。

学部生の時に、細胞が自ら死ぬことで最後の役目を果たそうとする細胞死に興味を持ち、植物にも同様の作用である「免疫応答」があることを知りました。

植物は自分では動けないため、常に外界の脅威にさらされていますが、身を守って生きようとする力を備えていることに驚き、面白いと感じました。当時、香川大学に着任した多田安臣教授が植物の免疫を研究していることを知って研究室に入り、今も多田先生の元で研究を続けています。

Q2 現在取り組んでいる研究は?

A2 植物は葉への刺激で感染防除

現在は、シロイヌナズナを材料に植物が雨を感知して免疫系を活性化させる仕組みを研究しています。雨は植物の成長に不可欠ですが、雨水に含まれる病原菌に感染する原因にもなります。そこで植物は感染リスクに備えて、雨に打たれると免疫系を活性化させることで、菌が侵入してきた際に早く、強く戦えるようにしています。

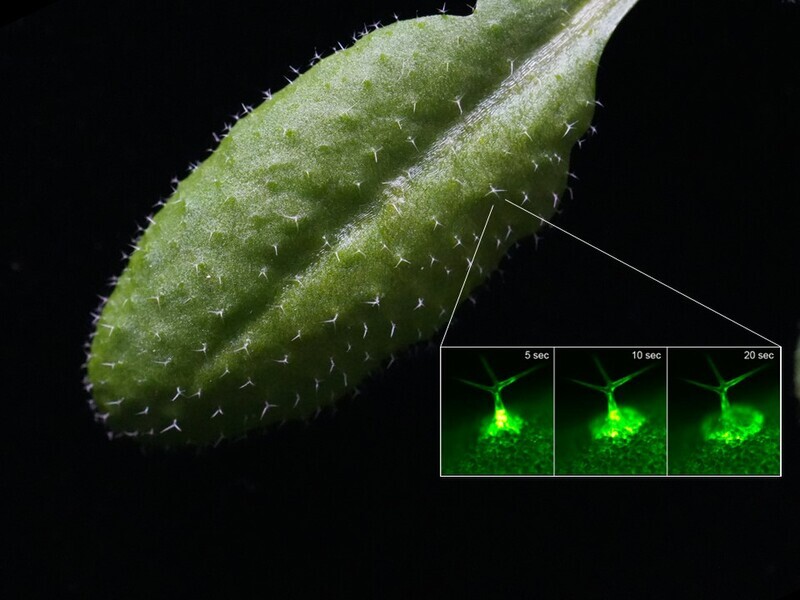

私はこの反応が、単に水に濡れたからではなく、雨が葉に当たるという機械的刺激によって起こることを明らかにしました。葉の表面にある「トライコーム」と呼ばれる毛が雨によって曲がると、カルシウムイオン濃度の上昇が同心円状に広がり、免疫系を活性化して病原菌の感染を防除しているのです。

こうした免疫応答の仕組みを解明することで、従来の農薬を使わなくても、雨に伴う病害を抑制する農法を開発できる可能性があります。私は農家の多い地域で育ったこともあり、この研究がゆくゆくは病気に強い作物の開発につながればと思っています。

Q3 研究者を目指す人にメッセージを

A3 自信と挑戦心を持ち、客観的に

これから研究者を目指す人には、自分に限界を設けずに挑戦し続けてほしいです。私は博士課程の時、実験に使うたんぱく質を合成する試薬を開発しました。初めは自分の研究のために開発していた技術が多くの人の役に立つと知り、それを販売する会社を設立し、研究の成果によってはビジネスにつながることを知って、将来の選択肢が広がりました。「できたらいいのに」でとどまらず、自分で新しい手法を追求してみる姿勢が重要だと気づきました。

研究は1人ではできません。人脈を作り、お互いに助け合う必要があります。学生に教える中でも、一方的に指示を出すのではなく、お互いを尊重しながら信頼関係を築き、日々のコミュニケーションを大切にすることで、物事が円滑に進むと実感しています。

私たちを取り巻く環境は日々変化し、あっという間に世界の研究は先に進んでいきます。そのため、毎日コツコツと取り組み、常に新しい知識を得て戦えるよう、自分自身をアップデートしていくことが大事だと感じています。

コメント