「十字軍って哲学に関係ある? 歴史の授業では、ローマ・カトリックが勃興し、十字軍が起こったことしか習わないけど」

それは西洋と東洋の正面衝突で、生活様式の違いもあきらかになります。

「なるほど、前者は画一的で排他的かもしれませんが、後者は多元的で融合的かもしれませんね。いずれにしても、どちらもややこしそうだ」

それを理解する鍵となるのは、西洋と東洋の接点、ビザンツ帝国です。6世紀以降の歴史を振り返ってみましょう。

13.01. 黒海周辺:6~9世紀

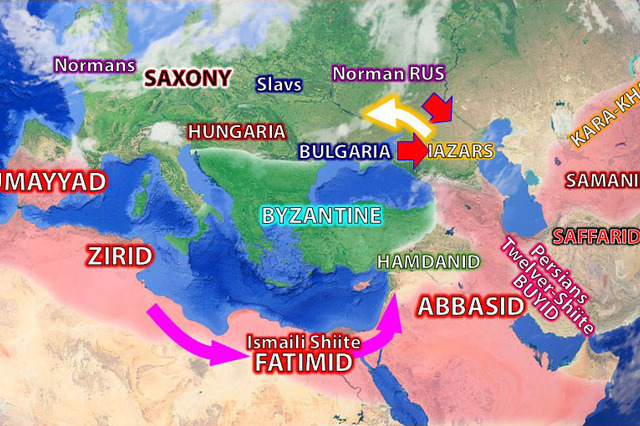

西ローマ帝国がゲルマン人とフン族の侵攻によって衰退した後、ビザンツ皇帝ユスティニアヌス一世(482-th527-65)は、六世紀に西側をイタリアまでかろうじて奪還しました。しかし東側では、極東からフン族の末裔と称するハンガリー人が内陸部のパンノニアに定住し、北方からはスラヴ人が黒海西岸に流入しました。

「かつてのローマ帝国の栄光を取り戻すことはむりでしょ」

8世紀の中世温暖期には、中央アジアも砂漠化し、テュルク系ブルガール人は黒海西岸に移住し、スラヴ系住民とともに、ブルガリアを建国しました。一方、砂漠化に苦しむイスラムのウマイヤ朝(661-750)は、食料を求めてコーカサス山脈北のテュルク系ハザール人を侵略しました。

「それって、ノルマン・ヴァイキングがヨーロッパに侵攻したのと同時期ですよね?」

イスラムのウマイヤ朝はビザンツ帝国をも脅かしたため、ビザンツ帝国は、ウマイヤ朝に対抗すべく、ハザール人と協力しました。ウマイヤ朝は、ユダヤ人を同じ神の信者として受け入れ、さらに宮廷商人として保護しました。しかし、イスラム教の支配下では、過激なユダヤ原理主義であるカライ派が生まれ、ふつうのユダヤ人たちと対立しました。さらに、732年のトゥールの戦いでの敗北は、ウマイヤ朝内部にも混乱をもたらしました。そのため、カライ派はハザールに逃れました。

「ユダヤ人は外国人に支配されると、いつもその極端なルーツに戻ろうとする」

西はキリスト教ビザンツ帝国、北はノルマン人ルーシ(830-)、南はイスラム教国アッバース朝(750-1258)にはさまれ、テュルク系ハザール人は中立を求め、カライ派ユダヤ教に改宗しました。しかし、ユダヤ人の勢力がブルガリアにまで拡大することを恐れ、ビザンツ帝国は、ブルガリア人に東方教会への改宗を強制しようとしました。

「ローマ人は、かつてユダヤ教が古代ローマを乗っ取ろうとしたことを思い出したのでしょう」

中央アジア北部のテュルク系遊牧民は、イスラム教に改宗し、カラ・ハン朝(840-1212)としてシルクロードを支配しました。しかし、極東のフェルガナ盆地では、ペルシアのイスマーイール派シーア派、インドのバラモン教、中国の浄土教の影響を受けて、唯一神と輪廻転生を信奉するムワヒドゥン(統一)教という新たな異端信仰が生まれました。さらに、イランには世俗的なペルシア人サッファール朝(861-1002)が出現しました。イスラム教を信奉するペルシア人は、サマルカンド周辺のテュルク系遊牧民を掃討し、サッファール朝とも対立し、アッバース朝から自治権を与えられて、サーマーン朝(875-999)を建国しました。サーマーン朝はテュルク系敗戦奴隷を宗主国に送りましたが、アッバース朝は彼らの戦闘能力を評価し、マムルークという直轄私兵として利用しました。同じころ、シリアのクルド人は、人種や民族に関わらず高潔な人物がカリフになるべきだと考え、独自のハムダーン朝(892-1003)を建国しました。

「アラブのアッバース朝は、ペルシアや中央アジアの統治に苦戦した」

ブルガリアは、長年、ビザンツ帝国の支配下にありましたが、シメオン一世(864-th93-927)は、逆にビザンツ帝国に侵攻し、894年に皇帝を名乗りました。さらに、ビザンツ帝国東方キリスト教やハザール帝国カライ派ユダヤ教に対抗すべく、彼はグノーシス派キリスト教であるボゴミル主義を採用しました。

「グノーシス主義はヘレニズム的な二元論で、ユダヤ教の創造主を、私たちをこの世に閉じ込めた悪魔として憎みました。ローマ教会と東方教会の両方からも異端とみなされましたが、中立を保つのには都合が良かったのでしょう」

13.02. 文化競争:10世紀

北ドイツのザクセン公国は、北からのノルマン人、北東からのスラヴ人、東からのハンガリー人の侵略に苦しんでいました。しかし、名ばかりの東フランク王は無力で、公は単独で彼らを撃退しなければなりませんでした。919年、ザクセン人でありながら、ハインリヒ一世(876-th919-36)は東フランク王国の王となりました。

「こうして、家柄より実力が重視される時代が始まった」

ビザンツ帝国皇帝コンスタンティノス七世(905-th913-59)は、ノルマン人ルーシ、ザクセン東フランク、イベリア・ウマイヤ朝と外交を築き、ブルガリア帝国を押し戻しました。「ポルフィロゲネートス(紫の皇宮生まれ)」と呼ばれた彼は、並外れた教養人で、書物と学者に囲まれ、歴史や自然を学び、美術工芸品を収集し、また文章を書いたり絵を描いたりもしました。皇后もまた教養が高く、彼と共にそれを楽しみました。こうして、彼らは学者や芸術家のパトロンとして「マケドニア・ルネサンス」を牽引しました。

「文化もまた力だ。とく偉大なローマ帝国の遺産は魅力的だった」

アッバース朝は、イベリアのウマイヤ朝(756-1031)、北アフリカのファーティマ朝(909-1171)、そしてイランのブワイフ朝(934-1092)によって衰退したため、アッバース朝の首都バグダードに代わって、ハムダーン朝のアレッポの宮殿がイスラム文化の中心になりました。勇気と機知に 富んだ詩を詠んだ詩人アル・ムタナッビー(915-65)や、天文測量用アストロラーベを発明し、マリアム・アル・アストルラビヤとも呼ばれる女性天文学者アル・イジュリヤ(10C、)など、多くの著名人がこの地で生まれました。また、イベリア・ウマイヤ朝は、首都コルドバのザフラ(花)宮殿に大学を設立し、40万冊の蔵書を持つ図書館を擁して、ヨーロッパからも多くの学生が集まりました。

「ところで、当時のヨーロッパの状況はどうだった?」

ポルノクラシーの姦婦マロツィア(C890-937)は獄中で殺害され、その孫であるヨハネス十二世(937-th55-64)は無謀に教皇領の拡大を図って、逆にイタリアの諸侯の攻撃を受けました。彼はハインリヒ一世の息子、東フランク王オットー一世(912-th36-73)に助けを求めました。しかし、その見返りに、962年に彼を「神聖ローマ皇帝」に戴冠させなければなりませんでした。オットー一世は、聖職者を官僚として活用し、ヨーロッパの修道院統治を全面的に掌握しました。また、彼は、息子をビザンツ帝国の王女と結婚させ、マケドニア・ルネサンスをイタリアに導入しました。

「宗教支配の暗黒時代の終わりが見えてきた」

北のノルマン人ルーシと西のブルガリアは965年にハザール帝国を滅ぼしました。改宗したテュルク系カライ派ユダヤ人は、アシュケナジムとして西のハンガリーやスラヴ諸国へ逃れました。北アフリカのイスマーイール・シーア派ファーティマ朝は、969年にエジプトを征服し、新たな首都カイロを築き、南シリアへと勢力を拡大しました。しかし、北アフリカは983年にスンニ派のズィル朝(972-1148)が建国して、独立しました。

「彼らは、パンドラの箱を開けてしまったみたいだ」

ローマ時代から、ケルンにはユダヤ人コミュニティが存在していました。イベリアのイスラム教徒に対抗するため、財政支援を必要としていたフランク王国も、彼らを優遇しました。さらに10世紀には、イタリアとフランスから多くのユダヤ人がライン川流域に移住し、長距離貿易を掌握しました。特にマインツは、ユダヤ教の学校であるイェシーバー(ユダヤ教学校)があり、彼らの文化の中心になりました。

「彼らは、いつか火種となるでしょうね」

ササン朝(226-651)の後継者として、サーマーン朝はブハラ宮廷でペルシア文化を復興させました。しかし、宗主であるアラブのアッバース朝は、直轄私兵の奴隷マムルークを通じ、中央アジアを監視しようとしました。セルジューク族などのテュルク系遊牧民は、マムルークを遊牧民の裏切り者として嫌い、あえてイスラム教に改宗して、ペルシアのサーマーン朝に仕えました。しかし、テュルク系マムルークは、アフガニスタン南部にガズナ朝(977-1186)を建国し、999年にはペルシアのサーマーン朝を滅ぼしました。

13.03. 周縁からの革新:11世紀前半

「教会は西暦1000年になにか記念行事をやらなかったの?」

彼らはイエスの生誕年を正確に知りませんでした。そこで彼らは、ディオクレティアヌス帝の迫害によって多くの人が殉教した西暦284年を始めとする殉教紀を当面の基準としました。つまり、西暦1000年は、教会にとっては716年にすぎませんでした。

「彼らにとって千年王国は依然として漠然とした神話だったのか」

一方、サーマーン朝を失ったことで、古代ペルシアの詩人フェルドウスィー(940-c1019)や、中央アジアの若き医師イブン・シーナー(980-1037)、別名アヴィセンナは、困惑していました。フェルドウスィーはペルシア王叙事詩『シャー・ナーメ』を30年かけて執筆しました。完成後、彼は渋々、テュルク系マムルーク人ガズナ朝に提出しましたが、歓迎されるわけがありませんでした。イブン・シーナーは、自分と同じ中央アジアのアル=ファーラビー(c870-c950)を通してアリストテレスを研究していたものの、イランの十二イマーム派ブワイフ朝に仕えるほかなくなり、そこで『医学典範』と哲学書『治癒の書』を編纂しました。

「サーマーン朝の宮廷には知識人が大勢いたけど、彼らも行き場を失っただろう」

エジプトのファーティマ朝において、カリフ・アル=ハキム(c985-th96-1021)はイスマーイール・シーア派の思想を徹底的に実践しました。自分が粗末な衣服を身につけただけでなく、一般民衆にもワイン、音楽、そして入浴さえ禁止しました。また、エルサレムの聖墳墓教会を破壊しました。彼は帝国を拡大し、シリアのクルド人ハムダーン朝を吸収しました。首都カイロに、バグダードのアッバース朝のバイト・アル=ヒクマに匹敵する科学の中心、ダール・アル=イルム大学を建設しました。

「それは、アレッポの活気あるハムダーン朝宮廷文化をカイロに移植したようなものだ」

1016年頃、フェルガナの異端ムワッヒドゥーニスト、ハムザ・イブン・アリー(c985-1021)とアル=ダラジ(?-1018)が、滅亡したサーマーン朝からカイロにやって来ました。二人は対立しつつも、説教において競い合いました。彼らはカリフ・アル=ハキムこそ神の化身であると主張しましたが、アル=ハキムは彼らを嫌い、処刑しました。しかし、ムワヒドゥン主義(ドゥルーズ派)はレヴァント地方で勢力を拡大しました。

「ファーティマ朝のイスマーイール・シーア派が彼らを招き入れたに違いない」

ハンガリーはテュルク系に改宗したカライ派ユダヤ人も加え、最終的に宿敵ブルガリアに侵攻し、1018年にビザンチン帝国がブルガリアを滅ぼしました。ブルガリアのグノーシス・ボゴミル派はヨーロッパに逃れました。彼らはカタリ(清純)派としても知られ、ユダヤ人だけでなくカトリックの政治的腐敗も憎んでいました。彼らは、多くの虐げられた人々、近隣住民、そして農民から新たな支持を得ました。

「彼らもいつかは厄介者となるだろう」

1021年、カリフ・アル=ハキムが突如行方不明になりました。ムワッヒドゥーニズムは勢力を増したものの、ファーティマ朝は衰退しました。これにより、さまざまなな宗教の巡礼者がエルサレムを訪れることが可能となり、エルサレムは国際貿易拠点として繁栄しました。レヴァント地方に拡大したムワッヒドゥーン教徒たちは、もはやイスラム教ではなかったかもしれませんが、ユダヤ教徒やキリスト教徒とも友好的でした。1023年、アマルフィの商人たちは、洗礼者ヨハネ修道院の廃墟に巡礼者のための宿舎を建設し、聖ヨハネ騎士団、ホスピタラーに委託しました。また、西方では、1031年にイベリア・ウマイヤ朝が地方氏族に分裂して崩壊しました。北方のキリスト教西ゴート族の残党と東方のフランク族は、レコンキスタとしてイスラム教のイベリア半島に侵攻しました。

「イベリア半島は、もともとどちらのものでもなったと思うけど」

数多くのクリュニー修道院は、莫大な富を生み出し、教皇や司教の地位をめぐる権力闘争の焦点となりました。とくに1032年に教皇となったベネディクトゥス九世(c1012-th32-48)は、同性愛と聖職売買を繰り返すなど、教会の腐敗の典型でした。彼は教皇の地位さえ売却したため、三人の教皇が同時に存在しました。神聖ローマ皇帝ハインリヒ三世(1016-th46-56)は、1048年に三人とも追放しましたが、彼が就任させた新教皇は、わずか23日後に暗殺されました。

「そもそも、ローマ・カトリックが清廉潔白だったことがあるだろうか?」

かつて滅亡したサーマーン朝に仕えていたテュルク系セルジューク族(1035-1308)は、1035年にペルシア北部のニシャプールに独自の独立国家を樹立しました。逮捕されていたアッバース朝カリフと共謀しして、セルジューク朝首長はスルタン(権力者)の称号を得て、1055年にペルシアの十二イマーム・シーア派ブワイフ朝をバグダードから追放しました。セルジューク朝は、さまざまな主要都市にニザーミーヤ学院を創設し、穏健な法学と神学を教え、地方の慣習や個人の啓示よりも、文典考証と論理考察を重視しました。

「セルジューク朝はテュルク系だったけど、ササン朝やとサーマーン朝のペルシア文化の正統継承者だった」

13.04. 叙任権論争:11世紀後半

イベリア・ウマイヤ朝は経済振興のため、裕福なユダヤ人商人、セファルディムを保護していました。しかし、カトリック教徒のレコンキスタは、彼らも略奪しました。彼らは、ピレネー山脈の向こう、南フランスへと逃れました。腐敗したカトリック教徒に失望し、移民ユダヤ人を恐れた人々は、カタリ派を呼び寄せました。彼らは魂が地上の汚れた肉体に囚われていると信じ、輪廻から逃れるため、禁欲を実践しました。彼らに司祭はいませんでしたが、修道士や尼僧のように暮らすペルフェクティス(完全者)たちが人々を浄化すると信じられていました。

「カタリ派はもともとユダヤ教とカトリック教の両方を否定するグノーシス派のブルガリア人でした」

実際、教会の腐敗は目に余りました。神聖ローマ皇帝コンラート二世(990-th1027-39)の支援を受け、ドイツ人教皇レオ九世(1002-49-54)は教会浄化に尽力しました。一方、ノルマン人はすでに北フランスを占領し、ノルマンディー公の称号を主張していました。さらに、彼らはイベリア半島を周回し、地中海に入り、1048年には北アフリカも占領しました。教皇レオ九世は南イタリアに侵攻してきたノルマン人と戦いましたが、1053年に亡くなりました。

「ノルマン人の出現で、問題はさらに複雑になった」

たしかに。何人もの聖職者が教皇の座を争い、ノルマン人は南イタリアを支配下に置きました。教皇ニコラウス二世(c995-th1059-61)は、むしろノルマン人と結び、1059年に対立教皇を力づくで破りました。さらに、ノルマン人にシチリア島をイスラム教徒から奪還させました。またイングランドでは、1066年に王統が絶えると、ノルウェーのヴァイキング王が侵攻しました。国王の親族は、攻撃を撃退しましたが、大陸側のノルマンディー公ウィリアム(c1028-th35-87)が彼を破り、イングランドの王位を奪取しました。

「ついにノルマン人は国を手に入れた」

神聖ローマ皇帝ハインリヒ四世(c1050-th84-1106)は、ライン河のユダヤ人たちを利用して、サクソン人を搾取し、別の教皇を任命することで教会に介入しました。サクソン人の領主たちが反乱を起こすと、ノルマン人と繋がるグレゴリウス七世(c1015-th73-85)もハインリヒ四世を破門し、廃位しました。そのため、ハインリヒ四世は1077年にカノッサへ赴き、グレゴリウス七世に謝罪しなければなりませんでした。しかし、ハインリヒ四世は1081年にローマを攻撃し、グレゴリウス七世を追放し、代わりに傀儡の教皇を即位させました。

「教皇、皇帝、ノルマン人、そしてユダヤ人、これらは厄介なオールスターだった」

テュルク系セルジューク帝国は、北東ペルシア出身の数学と天文学の天才、オマル・ハイヤーム(1048-1131)を首都バグダードに招聘しました。彼はヨーロッパ暦よりも正確なジャラリ暦を創りました。彼は詩人としても才能があり、ワインと美しい女性を称え、無常を詠ったルバイヤート(四行詩)を数多く書きましたが、宗教的非難を避けるため出版はしませんでした。

「セルジューク族はテュルク系だったけど、ペルシア人を尊重したんだ」

ペルシア人のアル・ガザーリー(c1058-1111)、別名アルガゼルスは、地元のニザーミエ学院に学び、首都バグダードのニザーミエ大学の教授に任命されました。彼は正統的な法学と神学を基盤としながらも、ウラマー(知識人)の空虚な権威とイマームへの盲目的な依存に危機感を抱き、同時にスーフィズムも学んで、神の非物質的な形而上学を探求しました。

「彼は自由で、開かれた学者だった」

ノルマン時代のイングランドでは、アンセルムス(1033-1109)も、実在論を通して神の形而上学の探求を試みていました。彼は、神は最も偉大な存在であり、人間の思考を超えるものは、現実に存在するはずだ、と主張しました。一方、パリの修道士ロスケリヌス(c1050-c1121)は、「神」は単なる言葉の名称に過ぎないと論じました。なぜなら、「神」が実体であるならば、創造主と聖霊もまたイエスと共に受肉したに違いないからです。

「どちらの議論も、こじつけだな」

ロスケリヌスは、三神論者の疑いをかけられ、1092年にイングランドへ逃げ、そこで、彼はアンセルムスと普遍問題を論争しましたが、敗北して追放されました。そこでロスケリヌスはローマへ赴き、名前の不存在と独立性を説き、誤解を解こうとした。イングランドのノルマン王からカンタベリー大司教の任命に多額の資金を要求され、アンセルムスも、ローマへ逃げざるをえませんでした。

「イスラムと違って、ヨーロッパには自由な研究の余地はなかった」

13.05. 十字軍:12世紀前半

温暖な気候は食料生産を増大させた一方で、ヨーロッパに人口爆発を引き起こしました。さらに、ノルマン人の移住は、土地不足と紛争頻発を招きました。セルジューク朝が小アジアに侵攻すると、ビザンツ帝国皇帝は、1095年、ローマ教皇ウルバヌス二世(c1035-th88-99)に傭兵を要請しました。しかし当時、皇帝と教皇は教会権益にかかわる叙任権をめぐって対立していました。ウルバヌス二世は、これを教皇が権力を取り戻す好機と捉え、クレルモン公会議においてエルサレム奪還のための十字軍を発動しました。

「彼はレヴァントに新植民地を築き、そこに過剰人口を棄てようと計画したにちがいない」

隠者ピョートル(c1050-1115?)は、民衆を扇動し、まずは戦費を得るために、神聖ローマ皇帝ハインリヒ四世を財政的に支援していたケルンとマインツのライン・ユダヤ人を襲撃略奪させました。彼は四万人の民衆を東方に送り込み、ハンガリーのアシュケナジムの村々(改宗したテュルク系ハザール人の子孫)も略奪しました。彼らはビザンツ帝国に到達しましたが、ビザンツ皇帝は略奪者の群れに困惑し、ただちに小アジアへ追放し、彼らはそこで散り散りになり、姿を消しました。

「彼らはまさにひどく貧しい移民だったんだろう」

もちろん、十字軍の正規軍も準備されていました。元軍人の司教が中心的な役割を果たし、イベリア半島でイスラム教徒と戦ったトゥールーズ伯と、ノルマン人として南イタリアを占領したターラント公が、ゲルマン人とノルマン人の騎士たちを率いました。聖職者や一般巡礼者も加わり、十字軍は10万人にまで膨れ上がりました。教会改革運動も勢いを増し、白いローブを特徴とするシトー会は、黒いローブをまとった、腐敗したクリュニー修道会から1098年に独立しました。

「戦争は始まる前だけは楽しい」

ところが、驚くべきことに、十字軍はシリアにかんたんに新植民地を築くことができました。じつは、セルジューク帝国のスルタンは1092年にすでに崩御しており、後継者争いが起こっていたからです。1099年に十字軍がエルサレムに到達すると、彼らはイスラム教徒だけでなく、ユダヤ教徒や東方キリスト教徒も虐殺しました。彼らのエルサレム王国は、ジェノヴァやヴェネツィアとの貿易を独占し、莫大な富を築きました。

「結局のところ、彼らも盗賊団だった」

彼らは聖地、巡礼者、そして何よりもレヴァントにおける莫大な利益を守る必要があったため、地元の聖ヨハネ会修道士たちでさえも、ホスピタル騎士団として武装し始めました。ヨーロッパ側でも、シトー会の修道士クレルヴォーのベルナール(1090-1153)の支援を受けて、1118年に軍事組織であるテンプル騎士団が設立されました。税や兵役の免除などの特権を与えられ、彼らはさまざまな諸侯から巨額の寄付を受けました。この直接的な軍事力によって、教皇は皇帝に1122年のヴォルムス協約を承認させ、皇帝には聖職者の任命権がないことを規定しました。

「教会自体の軍隊は、傭兵やノルマン人よりも効果的だっただろう」

女子学生を妊娠させ、修道士にさせられたアベラール(1079-1142)は、ロスケリヌスの唯名論を概念論へ発展させ、普遍性は現実には存在せず、人間の概念としてのみ保持される、と主張しました。しかし、この考えはローマ・カトリック教会の実在普遍性を脅かすもので、シトー会修道士クレルヴォーのベルナールはアベラールに徹底的に反駁して、1141年に破門しました。

「『カトリック』という言葉はギリシャ語で普遍性を意味するにもかかわらず、アベラールは、深く考えもせずに、普遍の実在を否定した」

共同体の合意を重視するスンニ派イスラムは、かえって政治的・民族的に異なる共同体間の分裂と対立を招いてきました。さらに、長年にわたる合意の積み重ねは、各共同体におけるイスラムの規律を緩める原因ともなりました。町ではワインや豚肉が売られ、音楽や絵画が溢れていました。モロッコのイブン・トゥマルト(c1080-1130)はバグダードで学び、同地のニザーミーヤ大学で、ウラマーの権威に疑問を抱いてスーフィズムを研究したペルシア人ガザーリーの影響を受けました。イブン・トゥマルトは、北アフリカに戻り、神の唯一性を強調し、初期イスラム教徒の厳格で統一された規律の復活を目指す、新たなムワヒドゥン主義(唯一神教)を説いた。この運動は広まり、彼の弟子はムワヒドゥン(ムラービト)朝(1121-1269)を建国しました。

「これは、何でもありのレヴァントのムワヒドゥン教とは正反対だ。イブン・トゥマルトのムワヒドゥン主義は、むしろイスラムの原理主義、あるいは清教主義だった」

セルジューク朝は影響力のある将軍にキリスト教徒追放を命じた。彼はテュルク系ザンギー朝(1127-1250)を建国し、1144年にはシリアの内陸部にあったキリスト教植民地エデッサを滅ぼしました。クレルヴォーのベルナールは第二次十字軍を招集し、フランス国王や神聖ローマ皇帝といった著名人も参加しました。しかし、テンプル騎士団の護衛を受け、エルサレムに到着したものの、戦意は衰え、解散してしまいました。

「それは、王たちのただの観光旅行だった」

13.06. エルサレム陥落:12世紀後半

1163年、エルサレム王国は弱体化していたエジプトのファーティマ朝にまで侵攻しました。しかし一方で、北アフリカのベルベル人清教徒ムワヒドゥン(ムラービト)朝は、キリスト教徒からイベリア半島を奪還し、1169年にセビリアに遷都しました。彼らは、新宮廷にイブン・ルシュド(1126-98)、通称アヴェロエスを招聘しました。ルシュドはテュルクのファーラビー、中央アジアのイブン・シーナー、ペルシアのガザーリーに倣ってアリストテレスを研究しましたが、彼らは新プラトン主義の影響を受けているとして批判的で、純粋な合理主義に基づくアリストテレスへの新たな注釈書を執筆しました。王朝はルシュドに新しい大学の設立を託しました。

「ヨーロッパのキリスト教徒は東方を攻撃していたが、西方では攻撃を受けていた」

キリスト教エルサレム王国に攻撃されたファーティマ朝は、シリアのザンギー朝に救援を要請しました。テュルク系ザンギー朝はクルド人の将軍サラディン(c1137-93)を派遣しました。しかし、彼はエジプトでファーティマ朝の軍勢を自軍に加え、ザンギー朝を征服するためにシリアに戻り、1183年にクルド人のアイユーブ朝(1183年-1260年)を復興させました。また、エルサレム王国にも攻撃を仕掛け、テンプル騎士団とホスピタル騎士団を破り、1187年にこの地域を奪還しました。

「同じイスラム教徒だろうと、シリアのクルド人にとって、東方からのテュルク人は、キリスト教徒同様、侵略者でしかなかった」

キリスト教軍はアッコの港にかろうじて留まることができていました。それで、ただちに第三回十字軍が発足しました。皇帝フリードリヒ一世(1122-th55-90)、ノルマン朝イングランド王リチャード一世(1157-th89-99)、そしてフランス王フィリップ二世(1165-th80- 1223)が、総勢七7万人以上の兵士とともにこの戦いに参加しまし、サラディンからエルサレムを除くキリスト教植民地の大部分を奪還しました。しかし、双方とも疲弊し、1192年に和平協定を締結しました。それは、エルサレムをイスラム教の支配下にとどめ、ヨーロッパからの巡礼者の訪問は認めるという内容でした。

「これが最善の解決策だろう」

ところが、翌1193年にサラディンは死去しました。彼の二人の兄弟と三人の息子はアイユーブ朝を割って、中央アジアのテュルク人、砂漠のアラブ人、北アフリカのベルベル人、シリアのクルド人の間で争いを繰り広げました。多数のドイツ人が新たに到着し、チュートン騎士団として紛争に介入したことで、事態は悪化しました。イベリア半島では、ベルベル人ムワヒドゥン(ムラービト)朝もキリスト教徒の侵略に苦しんでいました。かつてのウマイヤ朝のアラブ諸部族に援助を求めましたが、彼らはムワヒドゥン朝の厳格な清教主義に抵抗しました。そのため、ムワヒドゥン朝は清教主義を断念し、合理主義者のイブン・ルシュドも追放し、彼の著書さえ焼き捨てざるを得ませんでした。

「イスラム教は、結局のところ、諸民族の連合に過ぎなかった」

純丘曜彰(すみおかてるあき)大阪芸術大学教授(哲学)/美術博士(東京藝術大学)、東京大学卒(インター&文学部哲学科)、元ドイツマインツ大学客員教授(メディア学)、元東海大学総合経営学部准教授、元テレビ朝日報道局ブレーン。

コメント