7月7日には全国200地点以上で35℃を超える「猛暑日」となるなど、今年も暑さの厳しい夏がやってきました。そんな夏に気をつけたいのが、海や川、池などでの「水難事故」です。警察庁によると、2024年の全国の水難事故発生件数は1,535件と、前年よりも143件増加したといいます(令和6年における水難の概況等)。夏に知っておきたい「川遊びの危険性」について、『47都道府県の怖い地理大全』(彩図社)よりみていきましょう。

なぜ滝に飛び込んで死亡事故が起こるのか

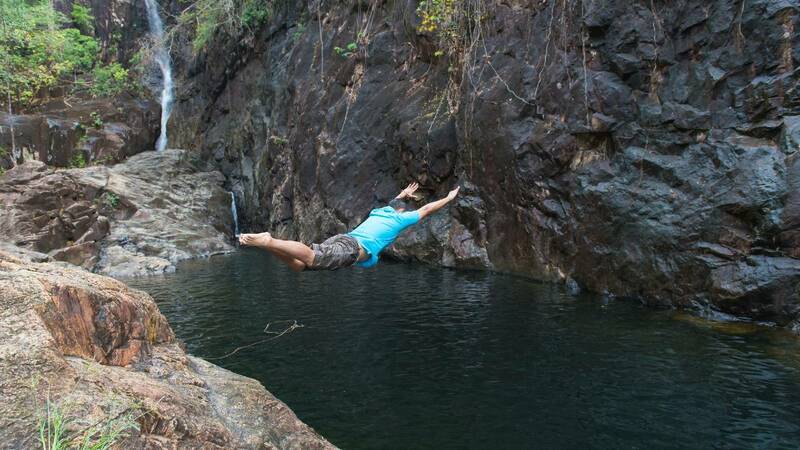

度胸試しで、橋や岩から川に飛び込む。いまも昔も、自然が残る地域ならさほど珍しい光景ではない。だが、軽い気持ちで川に飛び込めば、下手をすると大怪我に見舞われ、最悪の場合死亡する危険もある。

実際、川底に足をぶつけて捻挫・骨折をする事故が起きたこともある。深さが十分であっても溺死する危険はあるし、歓声を上げて飛び込めば、肺から空気が抜けて深く沈み、場合によっては10秒以上も水中に沈む恐れがある。川底に沈んだ木や岩で足を切るといったケースもあるから、川への飛び込みは決しておすすめできない。

川以上に落命の危険が高い場所もある。それは滝壺だ。滝は高所から垂直に流れ落ちるため、滝壺の底は深く削られる。浅くとも2メートル、深いところで水深10メートル以上になることも珍しくない。その中に飛び込めば、当然足がつくことはない。

さらに水中では、滝による垂直の流れと、川底から水面に戻る流れが混じり合う(対流)。この対流に巻き込まれると、人間はまず抜け出せない。平衡感覚を失い、超巨大な洗濯機に放り込まれた感覚を味わうことになるだろう。川底の対流に掴まると大変危険で、大抵は水面に上がれず溺死する。

そして、最も注意すべき箇所は白泡帯だ。滝壺や急流では、水が白っぽく濁っている部分がある。これは水が空気を多く含んで泡立っている状態だ。一般的には40~60パーセントの空気が混ざっており、人間がこの中に沈むと浮力を失ってしまう。ライフジャケットなしでは浮上もできず、川底で溺死してしまうだろう。

2020年8月にも、大分県玖珠(くす)郡玖珠町山浦の三日月の滝で男性が死亡している。一緒にいた知人の証言では、浮き沈みしながら姿を消したという。対流や白泡帯に掴まった可能性が高い。

こうした地形的な危険に加えて、低い水温も命を奪う。同年同月に栃木県矢板市のおしらじの滝で男性2名が飛び込んで死亡した事故では、10度以下の水温でショック症状を起こしたという。

滝は人命を奪いかねない危険地帯。眺めるだけに留めるのが賢明なようだ。

這い上がるのは困難…ため池の隠れた危険

水場に恵まれない地域が農業用水を確保するため、水を蓄えておくようにつくられた池。それがため池だ。実は、水難事故の多発地でもある。農林水産省によると、ため池での死者は毎年平均25人。特に5月から9月の間に集中している。釣りや遊びでの事故が多いというが、点検中の転落も後を絶たない。

ため池には川のような流れや海のような波はない。斜面の傾斜も25度ほどで、水面までの長さも数メートル程度。子どもでも上がることができそうで、安全に思える。しかし、ため池は人の侵入を想定していないので、上がるのは決して楽ではない。斜面は漏水防止のためコンクリートで保護されており、さらにゴム製の遮水シートを張っている池も多い。階段が設けられていない場所も少なくない。

そのため、一度落ちたら這い上がるのは極めて難しい。水に濡れると足がシートやコンクリートで滑り、すぐにまた水へと転落してしまう可能性もある。しかも斜面は水中まで続いているため、そもそも岸に上がること自体が難しい。そうして何度も落下するうちにパニックを起こし、水死や低体温症での死亡に繋がるのだ。

2021年5月にも、香川県丸亀市のため池で釣り中の父親と息子が水死している。こうした事故を防ぐべく、各ため池では上がりやすい構造の斜面ブロックの整備や安全ネットの設置、防護柵の改修による侵入防止を進めている。

だが全国に約15万カ所あるため池のうち、3パーセントは所有者が不明だ。2019年7月施行の農業用ため池管理保全法で、自治体が管理者らに代わって安全対策工事を実施することが可能となったが、実態は把握されていない。また、資金や人手不足で整備が進まない自治体も多いようだ。

そのような場所では、壊れた防護柵から子どもや釣り人が侵入する危険がある。見た目穏やかでも、ため池は隠れた危険地帯。近寄ることは避けたほうがいいだろう。

地形ミステリー研究会 オフィステイクオー

コメント