中国によるレアアースの輸出規制強化を背景に、日本最東端・南鳥島の海底に眠るレアアース資源への注目が高まっています。電気自動車や風力発電など次世代技術に不可欠なこれらの希少資源は、経済安全保障の観点からも戦略的価値を帯びつつあります。一方で、これら資源の多くは日本の排他的経済水域(EEZ)内に存在し、仮に外国企業が探査・採掘を行う場合、その活動に対する課税関係はどうなるのでしょうか。

南鳥島のレアアースをめぐる国際的な関心と税務上の取扱い

2022年1月、石油・天然ガス開発の国内最大手である株式会社INPEXは、同年3月より島根・山口沖において、石油・天然ガス田開発の前段階となる探鉱事業(試掘)を開始することを発表しました。

近年では、電気自動車、スマートフォン、風力発電機などに不可欠な「レアアース」の供給体制に注目が集まっています。世界のレアアース生産の約7割を中国が占めており、中国政府はこれを戦略物資と位置づけ、2025年4月より輸出規制を強化しました。この影響により、日本を含む各国の産業界では深刻な供給不安が生じています。

こうしたなか、注目を集めているのが、日本最東端に位置する南鳥島周辺の深海底に広がる「レアアース泥」です。2013年の発見から12年が経過した現在でも、国内需要の約200年分に相当するレアアースが存在するとされ、中国依存からの脱却を図る切り札として、その重要性はますます高まっています。中国の探査船が南鳥島周辺海域に出没しているとの報道もあり、国際的な関心も高まっています。

海洋資源開発と課税関係

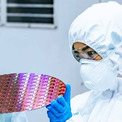

このように、領海または排他的経済水域(EEZ)における資源開発は国際的に注目される一方で、深海から資源を回収するには高度な技術が必要です。

仮に、こうした技術を持つ外国企業が日本のEEZ内で資源探査を行い、収益を上げた場合、課税関係はどうなるのでしょうか。

国際的な海洋法の枠組みとしては、1958年の第1次国連海洋法会議で採択された「ジュネーブ海洋法4条約」(領海条約、大陸棚条約、公海条約、公海生物資源保存条約)があります。とくに大陸棚条約では、それまで国家の管轄が及ばないとされていた海底資源について、沿岸国の主権が及ぶと明記されました。

さらに、1982年には第3次国連海洋法会議において「国連海洋法条約(モンテゴベイ条約)」が採択され、1994年に発効しました。この条約により、領海、接続水域、EEZ、深海底などの包括的な法的制度が整備され、沿岸国にはEEZにおける資源の探査・開発に関する排他的権限が認められています。

日本は国土面積こそ狭いものの、EEZの面積では米国、オーストラリア、インドネシア、ニュージーランド、カナダに次ぐ「海洋大国」です。EEZ内での経済活動に関しては、内国法人はもちろん、外国法人であっても、日本国内に恒久的施設(PE)を有する場合には日本で課税対象となります。

したがって、INPEXのような内国法人が行う資源探査については当然、日本国内課税の対象となりますが、外国法人が日本のEEZ内に探査設備を設置した場合でも、その設備がPEに該当すれば課税対象になります。

日本の海洋資源とその意義

南鳥島のレアアースは、上述のように、国内需要の200年分に相当する貴重な資源とされています。中国が2020年12月に新たな輸出管理法を施行し、レアアースの輸出規制を強化したことにより、日本国内での資源確保の重要性が一段と高まりました。

また、別の有望な海洋資源としては「メタンハイドレート」が挙げられます。これは日本周辺の海域に大量に存在するとされ、氷状の物質でありながら火を近づけると燃えるという特徴があります。燃焼時に排出される二酸化炭素は石炭や石油より約30%少なく、2050年カーボンニュートラル政策の一環として注目されています。

しかしながら、レアアースやメタンハイドレートのいずれも、深海からの採掘には高コストと高度な技術が必要であり、それが実用化の障壁となっています。技術革新によって採掘が可能になるのか、それとも「宝の持ち腐れ」に終わるのか、今後の動向が注目されます。

外国企業への課税事例:オデコ事案

日本では、外国企業による海洋資源開発に対して課税がなされた事例として、「オデコ事案」があります。石油・天然ガスなどの海洋資源の開発に関わる外国企業に対する課税の可否が争点となりました。

この事案では、外国法人X社が日本沿岸に掘削リグ(海上の採掘設備)を設置し、石油・天然ガスの掘削を行っていました。日本の内国法人が鉱区の試掘権を得て、その対価をX社に支払ったところ、税務署はX社に対して課税処分を行いました。これに対しX社は訴訟を提起しましたが、一審・二審(東京高裁昭和59年3月14日判決)ともにX社の請求を退け、日本での課税を認めています。

矢内一好

国際課税研究所首席研究員

コメント