インターネットイニシアティブ(IIJ)、テムザック、パルシベイト、コヤワタオフィスの4社は6月より、無線やロボット等の技術を用いた省力化稲作支援サービスを構築する実証プロジェクトを開始した。耕作継続が危ぶまれる農地における省力化稲作支援を推進し、中山間地域における持続可能な稲作への貢献を目指すとしている。

○総務省に「地域社会DX推進パッケージ事業」に採択されたプロジェクト

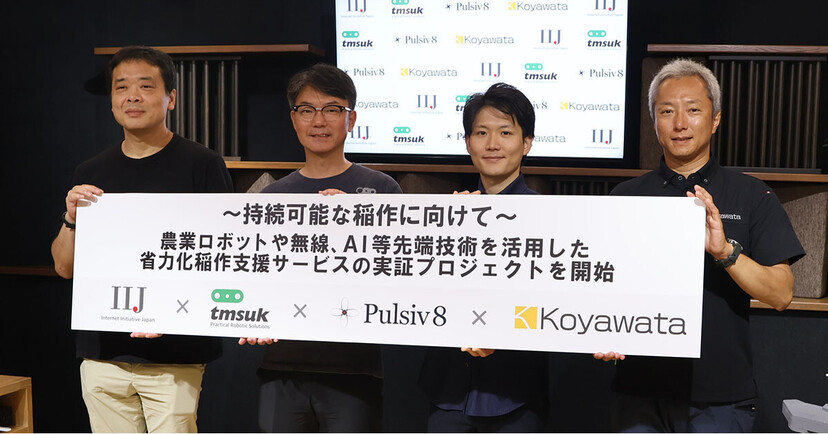

同日開催された記者説明会では、まずIIJ ネットワークサービス事業本部 IoTビジネス事業部 副事業部長の齋藤透氏がプロジェクトの概要について説明を行った。

このプロジェクトは、通信・ロボット・作業マッチング・新たな栽培方法などの組み合わせにより、省力化稲作技術を確立することを大きな目的とする。そして、省力化と収量のバランスを改善して中山間農地の稲作継続に貢献し、実証地域以外にも横展開できるサービスモデルを構築することを目指すという。

なお本プロジェクトは、総務省が公募した「地域社会DX推進パッケージ事業」に採択されて実施される。この事業ではいくつかの領域が設定されているが、本プロジェクトは「先進的ソリューションの実用化支援(実証)」の「先進無線システム活用タイプ」での採択となる。

検証は多岐にわたるが、大きな要素としては以下のようなものになる。

収穫ロボット等による農作業の自動化・省力化

Wi-Fi HaLowなどの通信手段やAIを活用した圃場の遠隔・集中管制

営農支援者のマッチングによる人手の確保

再生二期作/陸稲の省力化・収量の観点からの評価

そしてこのプロジェクトにおける各社の役割が以下だ。全体の統制は、IIJがプロジェクトリーダーとして担当する。

IIJ:プロジェクト全体統制、実証企画、ネットワーク設計・検証

テムザック:小規模圃場向けロボットの提供、省力化稲作支援サービスの企画

パルシベイト:圃場監視・集中管制システム、先進無線のネットワーク構築、作業マッチングシステム

コヤワタオフィス:ロボットおよび集中管制システムのオペレーション

さらにプロジェクトパートナーとして、実証フィールドが置かれる延岡市と延岡市北浦町農業公社が参加する。また九州大学も協力機関となっており、同大の試験農場も実証フィールドとして利用される。

プロジェクトは稲作のスケジュールに合わせて6月にスタートしており、2026年3月の成果報告までが実施期間となる。さらにその今年度の成果を踏まえ、省力化稲作支援事業「United Cossack」として他地域などへの横展開を予定しているという。

○延岡市との取り組みを2022年から行っているテムザック

齋藤氏に続いてサービスの詳細説明にあたったのは、テムザック常務取締役の瀬戸口純一氏。同社は災害救助や下水道点検といった領域のサービスロボットの開発・提供を行っており、今回の実証フィールドが置かれる延岡市と2022から連携協定を締結。同社のロボット「WORKROID」による農業の省力化に取り組み、一定の成果を上げている。

その取り組みにおいてターゲットとしたのが、中山間地・傾斜地といった不利な条件での農業。競争力強化のためには大規模農業が王道となるが、担い手不足に悩む中山間地・傾斜地でこそ同社が貢献できるとの判断だという。実際、日本のコメ生産において中山間農地の占める割合は約40%にのぼるそうで、大規模農家の作付け面積と互角。中山間農地を維持することが、生産安定には必要といえ、そういった中山間農地に小型の群ロボットを投入して省力化するというのがテムザックの目指してきた、そして今回のプロジェクトが目指す方向性だ。

今回のプロジェクトで確立を目指す省力化稲作支援サービスの基本コンセプトは、「省力化稲作/市民参加で耕作放棄地拡大を抑制」というもの。その3つの柱が、「ロボット&先進無線&AIによる省力化稲作」「市民参加を想定した作業マッチング」「農地種別・栽培方法から検討しての農法の拡大」となる。

稲作の省力化については、集中管制センターから複数の圃場を一括して管理し、管理範囲が広がる点はAIの活用でカバー。さらに一般的なモバイル通信が利用できないこともある中山間地を想定し、Wi-Fi HaLowやStarlinkといった先進的な無線通信の活用も図るという。

作業マッチングは、農業者だけでなく近隣の住民が農作業を手伝う仕組みの確立により人手不足に対応しようというもの。延岡市ではすでに「のべワーカー」という仕組みがあり、今回のプロジェクトでは「のべワーカー」とも連携するという。

農法の拡大としては、再生二期作や陸稲が想定されている。耕作放棄地には田んぼばかりでなく畑も多い。陸稲はそういった畑地もコメ生産に活用するために導入する農法となる。

こういったさまざまな要素について実証を行ったのち、その結果を分析して事業化の検討に至ることになる。その分析においては、技術的に事業として成立しているか、収量・効率は十分であったかといった観点のほか、地域で受容可能なものであったかといった点も対象とする予定とのこと。そして今回のプロジェクトでは、中山間農業に関わる人を増やし、そこでの稲作を維持することを目指している。

(大塚洋介)

コメント