弘前大学と京都大学の両者は、揮発性有機化合物(VOC)に反応して色が変化する「3d遷移金属錯体」を用いて、それらの物質を検出する新たなメカニズムを発見したと、7月22日に共同発表した。

同成果は、弘前大大学院 理工学研究科の村上辰成大学院生、同・太田俊准教授、同・岡﨑雅明教授、京大大学院 工学研究科の増野敦信特定教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、米国化学会が刊行する無機化学を扱う学術誌「Inorganic Chemistry」に掲載された。

揮発性有機化合物は常温常圧で揮発し、大気中へと放出されやすい物質の総称だ。その多くは健康被害や大気汚染の原因となるため、作業環境や家庭環境においてそれらを迅速かつ簡便に検出できる仕組みが求められている。

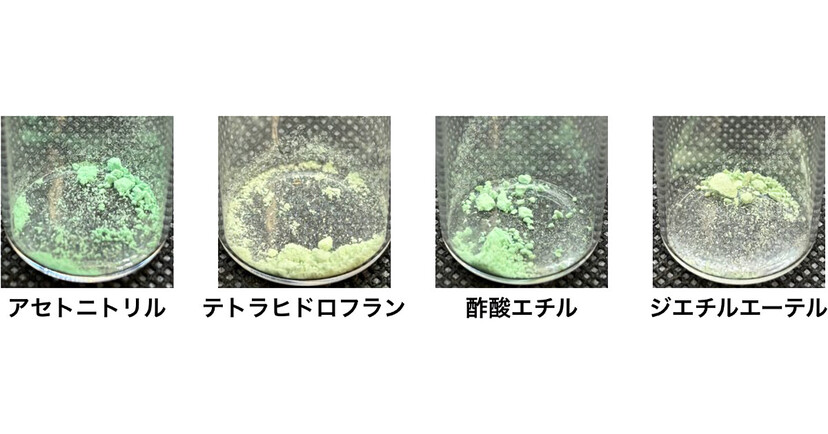

高価な分析機器を使用せずに揮発性有機化合物を検出できる方法として、揮発性有機化合物の蒸気に応答して可逆的に色が変化する性質「ベイポクロミズム」を示す3d遷移金属錯体を利用する手法がある。

3d遷移金属錯体とは、元素周期表の第4周期の第3族から第12族まで(スカンジウムから亜鉛まで)の遷移金属原子あるいはイオンに、配位子と呼ばれる無機あるいは有機化合物が結合してできた分子である。この材料群は、揮発性有機化合物が中心金属に直接配位することでベイポクロミズムを示す。

しかし、従来のこの材料群は金属への「配位能」が高い、つまり配意しやすい揮発性有機化合物しか検出できない、という課題を抱えていた。そこで研究チームは今回、対アニオン(陰イオン)の可逆的な配位を利用し、配位能が低いとされる揮発性有機化合物の検出を試みることにした。

.

(波留久泉)

コメント