神戸大学と科学技術振興機構の両者は、楽観的な人々は未来を想像するときに、脳で類似した情報処理を行っていることを解明したと、7月22日に共同発表した。

同成果は、神戸大大学院 人文学研究科の柳澤邦昭准教授、京都大学 人と社会の未来研究院の阿部修士教授、同・中井隆介特定准教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、米科学雑誌「米科学アカデミー紀要(PNAS)」に掲載された。

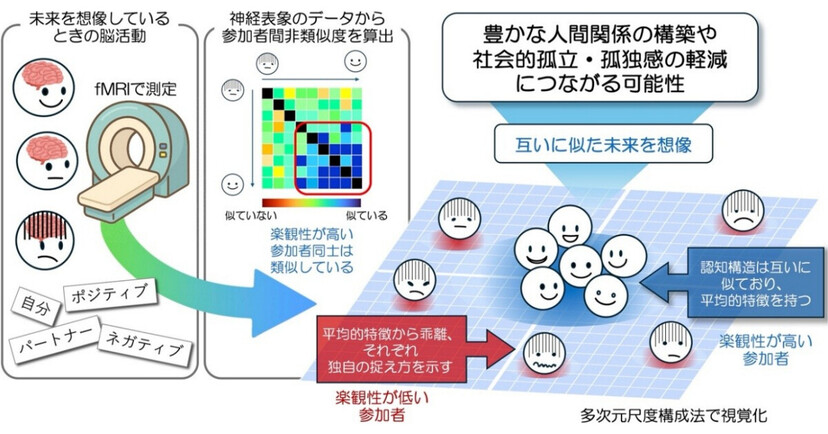

楽観性とは、将来に対して肯定的な見通しを持ち、これから起こる出来事を前向きに捉える心の傾向を指す。楽観的な人ほど心理的健康に加え、豊かな人間関係を築きやすく、社会的孤立や孤独感が生じにくい傾向が報告されている。しかし、楽観性が良好な人間関係を築くメカニズムの詳細は不明な点が多い。

円滑な意思疎通には、人々の間で物事や出来事に対する捉え方(認知構造)がある程度共有されていることが重要だ。これこそが、楽観性と社会的つながりを結びつける鍵となる可能性がある。特に、未来を想像するときの認知構造は、楽観的な人々の間でより類似している可能性もある。そこで研究チームは今回、fMRIを用いて実験参加者が未来を想像するときの脳活動を計測し、解析することにした。

今回の研究では、自己関連の思考や未来を想像するときに重要な役割を果たす脳領域である「内側前頭前野」に着目。この領域の脳活動パターンから認知構造を読み解き、個人間でどれだけ類似しているのかを評価することにした。

.

(波留久泉)

コメント