■あいまいな「スパイ行為」の定義

7月16日、中国北京市の第2中級人民法院(地方裁判所)は、アステラス製薬の60代の男性社員の“スパイ活動”を認定し、懲役3年6月の実刑判決を言い渡した。判決に対して、主要先進国から「何がスパイ行為に該当するのか分からない」との批判が相次いだ。わが国政府も、スパイ活動の根拠を示すよう強く要請した。

中国で事業運営を行う人の中には、中国当局が改正反スパイ法などで摘発するケースは増えるとの見方は多い。報道によると、現在、100人ほどの米国人が、中国当局の指示で出国できない状況という。また、中国国内から資金を持ち出そうとした国民の一部も、スパイとして摘発されることがあるようだ。

2014年の反スパイ法の制定以降、中国当局は、国家の安全を理由に身柄拘束や出国を禁止する例が目立ち始めた。重要なポイントは、スパイ行為の定義が必ずしも明確ではないことだ。むしろ、中国当局は、反スパイ法を統制強化の手段として恣意的に使っているようにも見える。それでは、法律の適正な運用とは言えない部分がある。

■対中投資だけでなく世界経済にも悪影響

そうした状況が続くと、中国との取引をしている海外企業には一段と懸念が高まる可能性もある。重要な戦略物資になっているレアアースの関連分野で、海外企業への圧力強化のためスパイ法が使われることも想定される。

中国は、安心・安全に事業展開ができる国ではなくなっていといえる。それは、中国向け直接投資の減少にとどまらず、中長期的には世界経済全体の足を引っ張ることも考えられる。残念なことではある。

■海外企業を積極的に受け入れる一方で…

今回、実刑判決を言い渡されたアステラス製薬の社員は、長く中国で勤務した中国通だったという。2023年3月、同氏は帰国直前に当局に身柄を拘束された。

これまで、中国は製造技術や知的財産の自国への移転を加速するため、わが国などの企業に対して合弁企業の設立と共同運営を呼び掛けた。それと引き換えに、自国市場へのアクセスを認めた。近年でも、その基本スタンスは大きく変わっていないという。

一方、日米欧の国籍を持つ人が拘束されたり、出国を長く禁じられたりするケースも増えた。アステラス製薬社員の実刑判決はスパイ騒動の一例だ。

2014年、中国は反スパイ法を施行した。元々、同法の運用については、主要先進国から「当局の恣意性に影響される部分が多い」との懸念は多かった。反スパイ法の施行以降、17人の日本人が拘束された。

■アメリカの金融大手は中国出張を禁止

過去には、都内で中国大使館関係者と情報を交換した日本籍女性が、中国訪問時に拘束され反スパイ法違反で実刑判決を課されたケースもあった。中国以外の国でやりとりした情報でさえ、反スパイ法違反と見做される恐れはある。これでは、中国で安心して仕事をすることは難しくなる。

新型コロナ感染症の発生起源をめぐり、オーストラリアと中国政府の関係が冷え込むと、中国は豪州籍の記者2人の出国を禁じた。2023年には世界最大級の広告会社である英WPPでも幹部1人と元社員2人が逮捕された。

かつて、英国法の下で人権や企業の自由な事業運営が尊重された香港でも、国家安全維持法により個人や企業への取り締まりは強化された。米調査会社のミンツグループでは、2023年に中国人従業員5人が拘束され、その後香港オフィスを閉鎖した。

最近、米金融大手のウェルズ・ファーゴが従業員の中国渡航を禁止した。ここ数年ほどの間、主要先進国の企業の間で、中国合弁事業の継続は危険との認識は増え、従業員の安全確保や自社データ管理に関するコンサルティング依頼も増えている。「中国事業をどうするか」という根本的な問題に主要先進国企業は直面しているともいえる。

■中国が重視する“総体的国家安全観”

スパイ騒ぎが深刻な背景には、中国の“総体的国家安全観”がある。中国政府は、国の安全確保最優先の価値観に基づいて数々の法令や規制を導入した。その中に、出国禁止に関する法令も多く含まれている。

総体的国家安全観は、基本的に中国国民の安全(大安全)の実現を重視している。中国政府によると、主に、政治、軍事、国土、経済、金融、文化、社会、科学技術、ネットワーク、食料、生態、資源、核、海外利益、宇宙、深海、極地、生物、AI、データ等が対象領域であるようだ。

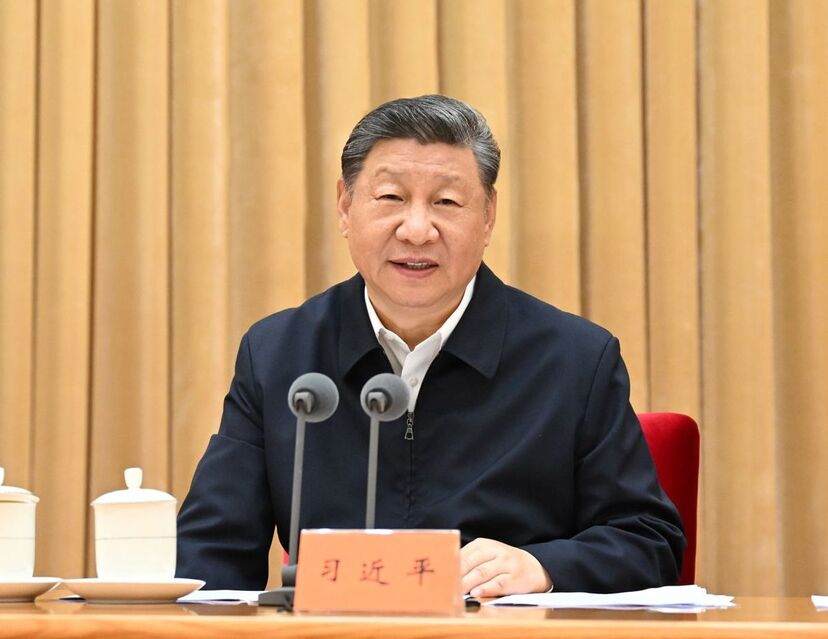

2014年4月に、習政権は総体的国家安全観を提示した。それ以降、矢継ぎ早に関連法案を制定している。国家安全法(2015年7月施行)、ネットワーク安全法(いわゆる、サイバーセキュリティ法、2017年 6月施行)、国家監察法(2018年3月施行)、国家情報法(2018年4月改正施行)、反外国制裁法(外国の制裁に対抗する法律、2021年6月施行)、データセキュリティ法(2021年9月施行)、反スパイ法(2023年7月改正施行)、国家秘密保護法(2024年5月改正施行)等がある。

■日本人駐在員と家族の安全を確保できるか

それらの法の解釈次第で、昆虫の採取ですらスパイに認定されることがある。中には、地方政府が独自に定めた拘束に関する規定もある。一例として、重慶市が制定した条例は、改正版の反スパイ法以上に厳しい規定が入っているという。

実刑判決を受けたアステラス製薬の社員は、長年、中国での製薬ビジネスに従事したプロフェッショナルだった。“中国日本商会”の副会長を務め、内外企業とのパイプも太かったようだ。中国政府が重視する医薬品分野での専門知識、ネットワーク、経験が“反スパイ法”違反の要因になり帰国直前に拘束されたとの見方もある。

国家監察法やそれ以外の法令も、総体的国家安全観の侵害を理由とした身柄拘束、出国禁止の根拠になりうるとみられる。スパイ認定は中国当局の判断次第であり、客観的な論拠を見出すことは難しい。そのため、現地に進出した日本企業からは、駐在員とその家族の安全を中長期的に確保することが優先課題になっている。

中国での生活に安心感がなければ、駐在員や出張者を確保することが難しい。その意味では、中国ビジネスは曲がり角を迎えつつある。

■スパイ騒動の次の舞台はレアアース関連分野

今後、世界的に重要性が高まっている希土類=レアアース関連分野などで、海外企業への圧力のためスパイ騒動は深刻化する恐れがあるだろう。今年5月26日、“安全保障貿易情報センター(CISTEC)”が公表した、「最近の中国の『国家安全』関連動向について」は参考になるだろう。

5月9日、中国商務部は、“戦略鉱物”の密輸に対抗する特別行動をとると発表した。そのポイントは、米中双方が追加関税115%引き下げで合意する前に、中国が、幅広い生産活動に欠かせないレアアース分野で、米国などの海外企業への締め付けを強めたことである。

7月18日、中国国家安全省は、外国のスパイがレアアースを盗もうとした事案が発生したと発表し、取り締まりの強化を表明した。輸出手続きに何かの不備があると、輸出管理違反だけでなく、当局がスパイ活動を行ったと判定する危険性は高まっているようだ。

■アップルは脱中国依存へ一歩踏み出した

そうした中国当局の動きは、世界経済にとって大きなリスクだ。中国は、世界のレアアース産出量の約7割を押さえた。製錬工程(鉱石から不純物を除去して希土類を取り出すプロセス)では、9割が中国にある。自動車の電動化などにより、需要が拡大するレアアース磁石生産は中国が8割超を占める。

レアアース関連分野での輸出管理、内外企業の人員への監視体制の引き締めにより、中国政府は世界経済を揺さぶり、自国の主張を受け入れるよう圧力をかけている。そうしたリスクに備え、米アップルは米MPマテリアルズと鉱物の購入契約を結び、資材調達面での対中依存の引き下げに取り組む。MPマテリアルズは米国務省が支援する企業だ。

ただ、レアアースの中国依存脱却は一朝一夕には進まない。時間とコストがかかる。中国が総体的国家安全観の確立を重視し、自国民や外国人、企業への締め付けを強めることは、世界経済全体の重大な制約要件になるだろう。わが国の企業も合弁事業の見直し、さらには中国ビジネスの重要性低下を真剣に考えることになりそうだ。また一つ頭の痛い問題が顕在化している。

----------

多摩大学特別招聘教授

1953年神奈川県生まれ。一橋大学商学部卒業後、第一勧業銀行(現みずほ銀行)入行。ロンドン大学経営学部大学院卒業後、メリル・リンチ社ニューヨーク本社出向。みずほ総研主席研究員、信州大学経済学部教授、法政大学院教授などを経て、2022年から現職。

----------

コメント