三菱電機と東京科学大学は、二酸化炭素(CO2)から有用物質のギ酸を生成する光触媒パネルを開発。人工光合成技術を確立したと、7月28日に共同発表した。

三菱電機と、東京科学大学理学院 化学系の前田和彦教授らが今回の開発で用いた光触媒は、波長450nm(ナノメートル)程度までの可視光の光エネルギーを、CO2を原料としてギ酸へ変える働きをもつ。従来は、反応液中に分散させた光触媒粒子に光を当てることでギ酸を生成させていたが、ギ酸の大量生成に向けては、反応溶液からのギ酸の分離を容易にし、かつ光を効率よく利用するために、光触媒を平面上に形成、固定化する必要があった。

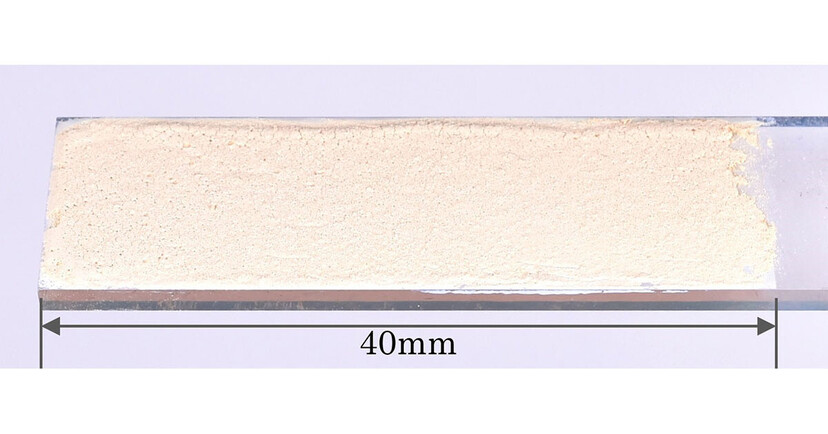

両者は、ガラス平板上に酸化チタン層を堆積させ、その上に可視光を吸収する有機半導体である窒化炭素を載せて固定化することに成功。パネル状にした光触媒に、CO2の還元活性点となるルテニウム錯体(RuP:レアメタルのひとつである、ルテニウムを含む化合物)を吸着させ、可視光を当てることで、CO2を原料としてギ酸が生成されることを確認した。

ギ酸は皮革のなめしや、銅のエッチング(金属処理)、動物飼料の防腐剤といった用途で幅広く活用されており、需要が増加傾向にあるとされる。

人工光触媒のパネル化により、従来方式では必要だった操作(反応溶液中に分散した光触媒粒子微粉末のろ過など)が不要になったことで、ギ酸の回収がしやすくなり、回収コストも削減。また、平面パネル化した光触媒を反応液中に浸し、可視光(400nm)を照射することで、高い選択率(85%)でギ酸を生成できるようになり、従来方式(同80%)と同等の生成効率であることも確認したという。

.

()

コメント