質の高いクリエイティブ作業は、高性能なワークステーションによって成り立つ。そんなシンプルなメッセージをこの記事で伝えたい。

日本HPの新しい「Z2 G1i Workstation」はそんなワークステーションの魅力を存分に感じさせる製品に仕上がっている。そのポイントはデスクトップ向けのインテル Core Ultra プロセッサー(シリーズ2)(コードネーム:Arrow Lake)を初めて搭載した点だ。モバイル版同様、最先端のAI PCのために開発され、安定した電源供給が得られるデスクトップ環境に最適化したパフォーマンスが引き出せる。その取り組みの実現にはインテルとHP、そしてソフトウェアメーカーとの密接な協業があった。

ゲーミングPCにはないワークステーションの魅力、AI時代を先に見据えたワークステーションの変革、そして長年業界で支持されてきたHPのワークステーションの魅力とは何か? この記事では日本HPとインテルの担当者を交えたインタビュー取材を通じて迫っていく。

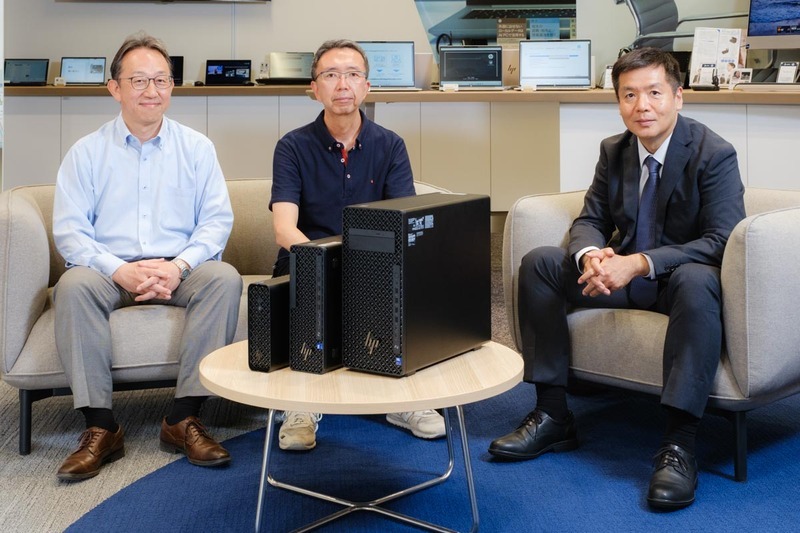

取材に応じてくれたのは、インテル株式会社 技術・営業統括本部 IA技術本部 部長の太田仁彦氏、日本HP エンタープライズ営業統括 ソリューション営業本部 本部長の大橋秀樹氏、日本HP エンタープライズ営業統括 ソリューション営業本部 ワークステーション営業部 市場開発担当部長の中島章氏の3名となる。

性能から電力効率へ

Core Ultraをワークステーションに搭載する意味は?

Zシリーズは、日本HPが展開しているワークステーションのシリーズ名だ。そのエントリーからミドルレンジを担う中核的な製品がここで取り上げるZ2シリーズだ。直近では4月に「HP Z2 Tower G1i Workstation」「HP Z2 SFF G1i Workstation」「HP Z2 Mini G1i Workstation」の3シリーズが発表されており、いずれもインテルのCore Ultra(シリーズ2)を搭載することで、性能が大きく向上した。

用途に応じたサイズと拡張性を備えており、名称のTower、SFF(Small Form Factor)、Miniは筐体のタイプを示す。

最も拡張性が高いTowerはフルサイズのビデオカードを搭載でき、GeForce系のカードも利用可能。SFFは日本のニーズにピッタリとあった省スペース筐体でありながら、ハーフサイズのビデオカードを搭載可能でCADをはじめとした広範な用途に対応できる。Miniは本体サイズが約211×218×69mmと最も小型だが、ドーターボード構造を利用することで、PCI Expressのビデオカード(LowProfile/2スロット占有)も搭載できる特徴的な内容となっている。

各モデルとも価格帯についても20万円前後からの展開で、ワークステーションとしては手軽に購入できる価格帯となっているのも特徴だ。

ーー新しいZ2 G1iワークステーションでは、ついにCore Ultraが搭載されました。

インテル 太田仁彦氏「新製品の最も大きなニュースは、われわれのデスクトップ向けのAI PC用プロセッサーであるCore Ultra(シリーズ2)を初めて、日本HPが提供しているワークステーションに投入させていただけたことです。

デスクトップ版のCore Ultra(シリーズ2)は、Coreマイクロアーキテクチャの採用、高性能なPコアと高効率のEコアの組み合わせによる電力効率の高さといったDNAをモバイル版から継承しつつ、より高い電力帯で動かすことを前提としたチューニングです。

同時にモバイル版同様、すべての製品にNPU(AI処理用のNeural Processing Unit)を搭載し、高性能かつ消費電力を抑えたAI処理ができるようになっています。Core Ultraは元々モバイル向けのCPUとして始まり、ローパワーからハイパフォーマンスの分野まで幅広い展開をしています。これにデスクトップが加わることですべての札(カード)が揃ったことになりますね」

ーーモバイル版とデスクトップ版のCore Ultraの違いについて改めて教えていただけますか。

太田 「バッテリー駆動を中心に考えるか、AC駆動を中心に考えるかで差別化/最適化しているのがポイントです。デスクトップ版とモバイル版は、Pコア/Eコアの数が異なり、それらをリアルタイムで動作させるためのスレッド・ディレクターも最適に振舞います。常に電力供給がなされているデスクトップでは、バッテリーがなくなるという心配がありません。プロセッサーをどのレベルまで高速に稼働させていいか、どのレベルに到達したら電力を大きく削減する動作に変えるかのさじ加減を調整し、より安定的で高いパフォーマンスを、ユーザーに届けられる仕組みになっています。

その一方で、インテルが継続して取り組んできた動作周波数/パフォーマンスを上げるための試みを、電力効率を高める方向で取り入れています。

指標の一つがトップノッチのゲーミングアプリを同じレベルで駆動した場合の消費電力です。約4〜5割の電力節約がArrow Lakeという新しいCore Ultra S200シリーズではできています。パソコンのパワーサプライ(電源供給)への要求は年々厳しくなっていますが、その歯止めも効かせることにも取り組んでいるのです。最高性能をキープしながら電力節約のニーズにも応えていくことが、Core Ultra 200Sシリーズの特徴です」

ーー電力消費を抑えたいという要望はワークステーションでも多いのでしょうか?

日本HP 大橋秀樹氏「消費電力については多くの要望をいただいています。ワークステーションを設置する場所はサーバールームではなく一般的なオフィス環境です。200Vの電源が引かれて同じ電力でも電流の量が抑えられ、冷却も万全なサーバールームでは使用する機器の消費電力をあまり気にしなくてもいい側面があるでしょう。しかし、オフィス環境ではそうはいきません。元々使用できる電力に制約があることに加えて、猛暑などの影響で早い時期からエアコンを強くかけることも増えています。一方、ワークステーションを実際に導入する状況では1台、2台ではなく何十台といった規模の機器をずらりと並べて使用することも珍しくありません。空調の効きにくい狭い部屋に大勢の設計者が集まって作業するのです。

パフォーマンスは維持したいのだけれど、消費電力の高いマシンは使いづらい。こうした状況のなかで、「低消費電力で変換効率のいい電源を搭載したマシンを使いたい」というニーズが高まってきています。ここは「とにかく処理性能が高ければいい」という従来の考え方から変化を感じます。指摘されるポイントもシビアになっていますが、解決の選択肢を増やすことも我々の仕事なのです」

日本HP 中島章氏「ワークステーションでは、しっかりと安定した電源を持ちつつ、CPUの電力は抑えていく技術的な改善、GPUなどを含めたトータルのパフォーマンスが求められます。そのために本体の冷却効率をあげ、電力効率を高めていくことが必要です。われわれHPはそのための経験とノウハウを数多く持っています。いまワークステーションといえば、Windowsを搭載したPCワークステーションが主流ですが、もともとは大型の筐体にUNIXを搭載したものがワークステーションであり、その流れを組んだ高い演算性能と高い表示性能が継続して求められています。

また、ワークステーションは1台の機器を一人が占有するのが前提となるため、消費電力の低減は”かける台数”分の効果が得られます。1台あたりの電源を少し改善できればその分だけ全体の消費電力を抑えていくことにつながります。地道な取り組みが非常に重要になるのです」

われわれはUNIXワークステーションの生き残り

全てを自社で手がけた経験が活かせる

ーー発熱の話が出ましたが、Core Ultraの性能を引き出すためには冷却性能も重要になると思います。

大橋 「冷却効率の良し悪しは、より長く、より高いパフォーマンスを出すことに直結するポイントとなります。筐体内で熱源になるのは、CPU、GPU、電源……に加えて、メモリーやSSDなどが挙げられます。特に最近のSSDは非常に高い熱を出しますが、高容量化で半導体の集積度が上がれば、上がるほど熱を持つのは避け難いものになります。それをいかに効率よく冷やして性能を引き出すかが重要です。Core Ultraが持つ本来の性能をどれだけ長く引き出せるかは、設計に大きく依存すると言えます。

そのためにわれわれは、内部の熱解析をかなり綿密に実施しています。自動車を開発する際にエンジンルームの熱を見るように、エアフローをしっかり見て、パーツをどう配置すれば一番効率よく冷やせるか、それをオフィス環境で置くのにふさわしい静かさで実現するにはどうしたらいいかについて、長年の研究開発を続けています。マザーボード上のパーツの配置、電源、排熱のための作り込みなど、細部にもこだわった設計になっています。

HPにはワークステーション専任の事業部があり、UNIX時代の専用端末で培った開発思想を現在のワークステーションにも継承できているのが強みです。ワークステーションをCore Ultraが乗ったPCの延長として作るのではなく、ワークステーションとして開発しているからその性能を引き出せるのが特徴です」

ーー1990年代にはHP9000シリーズやHP-UXという独自のUNIXを積んだワークステーションがありましたし、DECやタンデムなど高性能なコンピューターを開発してきた企業のノウハウも生かされているのでしょうね。

中島 「先日、興味深い会話をしたのですが、自作PCでワークステーションレベルの性能を持つ人は本当に苦労しているようです。同じスペックで組んだ場合でも、最後に電源オンをしてちゃんと立ち上がる瞬間まではいつも不安だそうです。ワークステーションと同じようなパーツを調達して、パソコンとして組み上げることはできますが、それが正しいかどうかが常に心配だと言っていました。

こうした不安がないのが、メーカーが手がける『ブランデッドワークステーション』のメリットです。逆に言えば、冷却などを含め、組み上がった最終的な形を設計の中に盛り込んでいかないと「ワークステーションメーカーの役割は果たせない」というのが私の考えです。

過去の製品で蓄積したデータや経験値が、新しい製品にもどんどんと盛り込まれて行きますし、エアフローについては熱流体解析のソフトウェアを使ってきっちりと設計しています。こういったことも個人では難しいことだと思いますし、メーカー製ワークステーションを使う安心感には常に気を遣って開発しています」

ーー最初から完成系=ゴールを設定してそのために必要な要素を揃えるのは、ありもののパーツを組み合わせる自作PCとは異なるポイントですね。

大橋 「ワークステーションの信頼性は、できたハードウェアが動作することにとどまらず、その上で動かすソフトウェアやドライバーも開発段階から検証している点にあります。組み上げた後、結果的にソフトウェアやドライバーが動いた/動かないがわかるのではなく、インテルさんやソフトウェアメーカーさんと協力しながら最初から動くように作っているのが違いです。その過程ではPコア、Eコアをドライバーを介してどう使っていくのかなども作り込んでいますし、ソフトウェアメーカーさんからISV認証を取得しています。

HPは今あるPC系のワークステーションメーカーの中では唯一UNIX時代からワークステーションを開発している生き残りです。昔はCADソフトも自社で開発していましたし、CPUやOS、グラフィックスも全て自社で手がけていました。事業部には、こういった経験を持つ人間がまだ残っていますし、ソフトウェアメーカーさんとの間にもその時から連綿と続くリレーションがあるのです。

これはわれわれだけでなくソフトメーカーさんやエンドユーザーさんにもメリットがあることです。新しいプラットフォームで自分たちの製品がどう動くのか、OSが新しくなった際にどのような動作をするのかを検証せず、ハードウェアが変更された結果、ソフトが動かなくなってしまったら彼らも困ります。我々も困りますが、一番困るのはお客様でしょう。

今はAIをはじめとした新しいテクノロジーが出てきているタイミングですが、そうならないようわれわれも努力しています。この先の普及が期待されているAI PCの機能を持ったワークステーションで「ソフトウェアをどう使いこなしていくか」を見据え、ソフトメーカーさん、CPUメーカーさん、さらにはOSメーカーさんなどを交えながらチューニングしていける。それができるのが我々の強みだと思います」

ーーNPUを持ち電力効率が高いCore UltraであればCPUの熱源が減り、設計もしやすくなりますか?

大橋 「それもありますし、パフォーマンスの面でもPコア/Eコアの構成になってから世代を重ねていますし、OSもWindows 11に変わることで必要なジョブに必要なコアを割り当てていく最適化が進んでいます。その結果としてソフトウェアの性能も引き出せるようになりました。これが原点ですが、さらにノートに続いてデスクトップでもNPUが本格的に入ってくれば、色々な業務改善が進んでいくという期待値を持っています。H Pのワークステーションはただ単にハードウェアを提供するのではなく、こうした次世代のコンピューティングに対する準備を整えていくというメリットを享受できる設計になっています」

太田 「開発に際しては本国でインテル/HP両社が密接な協業をさせていただいていると聞いています。長年の経験を持つHPさんが業務で数年間安心して使えるゆとりのある設計の製品を出していることは1ユーザーの目線でも安心できます。細かいパーツをひとつひとつ見るだけでこんなところにコストをかけているのかや、こんなI/Oを用意しているといった気配りを感じます」

ハイスペックなPC=ゲーミングPCという風潮もある中

あえてワークステーションを選択する意味

ーー高性能なPCというと最近ではゲーミングPCを思い浮かべる人も増えているようですが。

太田 「CADやEDAツールなどそれぞれの要素において、ワークステーションクラスで必要とされる認証(サーティフィケーション)や、アプリケーションの最適化についてエフォートをかけ、品質を担保したシステム作りがなされているのも通常のデスクトップとの大きな違いでしょう。こういう制作物を作りたいと考えた際に、ハードとソフトがバンドルされていて、この環境でやればちゃんと動くという安心感は何者にも変え難いものです。ハードだけでなく、ソフトベンダーとの関係性やご自身の経験を活かしたプラットフォームである点は、HPワークステーションを使う一番の魅力ではないかと思っています」

中島 「ありがとうございます。ISV認証(サーティフィケーション)を得ていることで、開梱して初めて電源を入れた際にこのマシンであれば動くという保証がある。ここは重要なポイントだと思っています。仮に動作に不具合がありトラブルに対応する場合でも、このハードウェアでは動かないソフトウェアであるという可能性を排除できます。ISV認証があっても未来永劫不具合がないというわけではありませんが、OSやアプリケーションのバージョンアップやファームウェアの変更があった際、サーティフィケーションがあれば、関連するベンダーからここでこういう改善をしたらいいという意見を得られたり、ドライバーやパッチなどをプロアクティブに改善してくれます。これはコンシューマー向けのPCやゲーミングPCでは期待できないワークステーションならではの部分だと思います」

大橋 「HPはゲーミングPCも手がけていますが、それぞれに思想の違いがあると思います。ゲーミングPCは最大瞬間風速的な全てのパーツの性能をギリギリまで出す。それをある程度のコストで出すという形です。結果、犠牲になりやすいのが耐久性です。瞬間最高のパフォーマンスが出れば、信頼性に多少犠牲が出てもいいという面があると思います。逆にワークステーションは壊れては困る。余裕を持ちながら、高い性能を出し続けられる。そんな設計を満たしていくようなパーツ選定がなされますし、同じCore Ultraを搭載していたとしても、周辺のマザーボードの設計などがコストダウンをしすぎないように製品化しています」

ーー自動車に例えるとレースに出るような追い込んだ車両と、長く使う高級車の違いなのかもしれませんね。

大橋 「はい、F1カーは軽量化などを含め、性能を極限まで追い込んでいて、決してローコストなものではありません。しかし、40周なり何なり決められた距離を走り切れればいいという設計です。ワークステーションはアメリカ大統領が乗るような、銃で打たれても壊れない防弾の効いた車と考えてもいいのかもしれません。実際、検証する際のテスト項目も多く、自社で決めた基準のハードルも最も高くなっていますね」

ーーZ2シリーズの特徴や活用方法についてお伺いしていきたいと思います。

大橋 「Z2シリーズは弊社のメインストリームで、最も幅広く使われているシリーズです。搭載可能なプロセッサーもCore Ultra 5から9までと広範で、型番の末尾にKがつくオーバークロックしたプロセッサーも採用しています。結果、エントリーラインながら、非常にパフォーマンスが高いものに仕上がっています。ハイエンドのXeonは本当の意味でのマルチコアが必要な処理に適したものとなりますが、Core Ultraを搭載したZ2 G1iシリーズの適用範囲も大きく広がってきていると考えています」

太田 「NPUに対応したソフトもどんどん増えています。2024年末の時点で250社以上のISVと開発を進めており、すでにAIを活用する400以上の機能(ファンクション)が提供されています。これは年々加速度的に増えています。NPUに最適化したり、オフロードしたりすることで演算に必要な電力消費も抑えられるのもメリットで、気付けば知らない間にAI PCのNPUを使っていたという状況になっていくでしょう」

大橋 「ワークステーションでニーズの高いCADの設計機能にAIが入ってくるのはこれからです。現状ではクラウドを使用するものが中心です。日本の顧客、特に自動車関係の設計ではネット環境から隔絶した構内のネット環境でアプリケーションを使いたいというのが大半です。クラウドが使えないクローズな利用環境でNPUを活用し、AIを使っていきたいというニーズは確実に増えていくでしょう。

例えば、ベテランの手法を学習させてCADのテンプレートに反映したり、トポロジー最適化に応用したりすることが考えられます。トポロジーの最適化とは部品そのものの形状は変えずにコストダウンしていくための設計手法で、一部を空洞にしても強度を落とさないで済むといった解析を設計と並行して進められます。

従来は人の手で試行錯誤しながら進めてきたものですが、これをAIの学習で最適化していく。こうしたクラウドにあるファンクションをローカルのマシンで処理するという動きがちょうどこれから出てくるタイミングだと思われます」

ーーAIの活用はCADソフトの機能向上や高速化だけでなく、設計プロセス全体に影響が出そうです。例えば事務処理を効率化して全体の労力を下げるということもあるのではないでしょうか?

大橋 「大いに考えられます。実は設計者がCADソフトを使う時間は業務時間の半分程度だと言われています。残りの半分はドキュメントを書いたり、プレゼンをしたり、進捗報告会をしたりする作業に費やされています。一番の期待値は、CopilotやNotebook LMなどのAIサービスをローカルで使いながら。設計者の日常業務を簡素化するということです。膨大なマニュアルを読み、残していく作業、新人の設計者にベテランの設計者のノウハウを伝える仕組み、こうした教育や伝達をAIを使って効率化すれば、より設計に時間を割けるようになるでしょう」

中島 「ワークステーションであれば、それが1台でできます。ビジネスPCでもAIは使えますが、CADのソフトは動きません。ここも大きなメリットではないでしょうか?」

基本性能は共通化しながら、筐体サイズに合わせた拡張性で差別化

ーー電源部の強化など、最新モデルの強化ポイントについても教えてください。

大橋 「仕様面では搭載できるCPUは各モデルとも同様で、メモリーの最大搭載容量やストレージの本数、GPUの違いなどがあります。Mini(Z2 Mini G1i)は従来機種と同じ筐体、同じサイズを維持しながら、Core Ultraを搭載可能になりました。スペースを抑え、集約して設置できる点を追求した筐体です。以前のMiniはノート用のGPUを搭載していますが、PCIスロットの搭載に変わることで汎用性が上がっています。汎用性が高いプロフェッショナルのパーツをこのスペースに取り入れる設計です。中に最新世代でTOPSが高いCPUを入れて、AIワークにも活用できる一番小さな筐体のワークステーションです。

SFFは筐体をより小さくして、エンジニアに身近な正常進化を遂げました。Proグラフィックスもミッドクラスのものが積めるので、Core Ultraに高い性能のGPUを組み合わせて設計者の求める性能をよりコンパクトに提供するものとなっています。Thunderbolt 5を搭載。LANはオンボードで1Gbps、オプションで2.5Gbps、10Gbpsなどインターフェースも高速です。

Towerは電源が強化され、従来と同じ700W版に加えて、1200W版の販売も予定しています。特殊な吸気/排気機構を持つわけではないですが、中にセンサーが20あって、温度をモニタリングし、熱源に近いファンをより回すといった細かい制御をしています。常時、空気を定常的に流すことで、効率的な冷却と同時に、定常的な静音を維持するように設計されています。メッシュを使った部分の面積も増え、サイドパネルに加えて、底面にもメッシュが入っています。本体は横置きにも対応しています。」

最もコンパクトなMiniがなぜかサーバールームに置かれる理由

ーーラインナップ(筐体形状)ごとの用途の違いや住み分けについても教えてください。

大橋 「現状で最も売れているのが、スリム型のSFFです。新製品ではCPUの性能もGPUの性能も上がり、今まではフルハイトのカードでなければできなかった性能がハーフハイトのGPUでも出せるようになっています。

ある意味ハイエンドに迫る性能をもち、CAD系の導入で標準となる機種がSFFです。設計に必要なパフォーマンスニーズはこれでほぼ満たせるでしょう。コンパクトでスペースが限られたオフィスで数を揃えられるのもメリットです。世界的に見ても、ワークステーション然とした大型の製品よりも小型のものが求められる傾向が進んでいます。これは日本からのニーズが反映されたものでもあります。

Miniはこれよりも小型の機種ですが、実はデスク上ではなく、ラックマウントしてリモートで使う機会が多い製品となっています。もちろん単体でも利用できますが、5Uのラックマウントキットに収納してサーバーラックに集約できるのが受けています。この端末に、設計者は構内のリモート環境からノートPCやシンクライアントを通じて1対1で使うことになります。

当初は我々も想定していなかったことですが、これもコロナ禍を機に増えてきた日本でニーズが高い使い方です。ネットを経由してデータのやりとりができない設計部門は在宅勤務ができません。コロナ禍でも会社には出社して作業されていましたが、従来は100名規模がCADルームに集まって作業していたところを半分は出社して席につき、残りの半分は会議室や食堂など別の場所で設計に加わる使い方をされているユーザ様もいらっしゃいます。」

ーー苦労されていたのですね。

大橋 「はい。しかし、デスクトップを持ち運ぶわけにも行かない。そこでイントラの中には入るが、違う建屋や違う部屋からアクセスできる仕組みの導入が進みました。マシンはひとり1台が割り当てられますが、1箇所にまとめて設置することになります。その際には集積度が高いのが受ける面があり、Miniが採用されています。逆に設計者の方々の机に配るものはSFFの人気が高いです。Miniが置かれるのはサーバールームが多いと思います。

Miniをデータセンターに置く意味は、管理のしやすさに加えて、データのロードが非常に速いためです。CADのデータも大容量化していますが、作業においてはサーバーのストレージから手元のマシンにデータのキャッシュを落とし、ある程度できたらまたサーバーに置くことの繰り返しです。かなり頻繁にデータのやり取りをすることになります。一方でネットワークは末端にいくほど脆弱で遅くなっていきます。サーバールームに置いておけば、10Gbpsの速度でダイレクトにストレージやサーバーとデータをやり取りできるので、ダウンロードにかかる時間を短縮できます。朝出社してデータを落とすために待つ時間が短縮できる効果があるのです」

ーータワー型についてはいかがでしょうか?

大橋 「SFFとMiniは基本的にエントリーからミッドクラスのProグラフィックスのみとなりますが、TowerについてはハイエンドのProグラフィックスに加えて、GeForceの搭載も可能です。AIのアクセラレーションにGPUを使う際にはフルハイトのカードが必要になるので、必然的にタワー型の筐体になりますね。電源も従来は700Wでしたが、1200Wのモデルの販売も予定しています。サイズ的に見ても、Miniは前世代と同じサイズ、SFFはより小さくなりましたが逆にTowerは従来よりも大きくなっています。

Z2 G1iシリーズのタワーはワークステーションの中でもエントリーからミドルレンジのクラスを担うものとなっています。そこを超えるとXeonを搭載することになりますが、Core Ultra 9のKプロセッサーを搭載し、メモリーも大容量を積むことができます。これはHPに限らず、各メーカーが共通ですが、エントリークラスのタワー筐体により拡張性を持たせるという流れが出ています。これはAIにワークステーションを活用したいというニーズの現れではないでしょうか?」

ーーミドルクラスでもハイエンドに匹敵する性能を持つというお話がありました。Xeon搭載の上位シリーズとの違いはどこにありますか?

中島 「高クロックにすることで性能を出しやすく、マルチコアに最適化されていないCADソフトではCore Ultraの効き目が出やすいですね。Core Ultra 9はP16コア、E8コアの合計24コアです。Xeonは32コア以上のコアを持ち、全てが同一の性能です。しかしながら同一性能のマルチコアが欲しいとなると、解析系など絞られた用途になる面があります」

太田 「Core Ultra搭載のワークステーションは、レーザーフォーカスでこういったジョブをこのパフォーマンスでこなしたいと考える人にとって最適解になっていると思います」

ーー最後にHPのワークステーションの強みと守りたい思いについて聞かせてください。

中島 「省スペース性についての話題が先ほどありましたが、こうしたカスタマーの声を製品開発に積極的に盛り込んでいく点にフォーカスを当てています。その声から色々な改善を施し、フォームファクター/モデルを整備しました。お客様に寄り添ったワークステーションメーカーでありたいと思っています。そのために重要なのがハードウェアだけでなく、ソフトウェアも含めたトータルのシステムとして高性能が出せる設計と、そのための開発体制の継続です」

大橋 「中島の話が全てですが、私はHPは『日本の市場を重視している』点を付け加えたいと思います。すでに述べたように、実は世界の中でも『日本の顧客からしか出てこない声』というものは多くあるのです。この声をワールドワイドに展開することで、大きな成功を収めた事例もあるのです。省スペースの筐体もそのひとつで、Z2シリーズが登場する以前のワークステーションは、性能や信頼性が第一で大きいものが当たり前というのが一般的な認識でした。

しかし、日本の声を反映して小型の筐体を作ったところ、日本だけでなくヨーロッパや北米でも売れた。小さいが故に用途が広がり、ビジネスにも功を奏したというのです。これこそが日本の顧客の声を重視して開発していくメリットなのです」

太田 「インテルとHPの協業は長く、ワークステーションで必要とされるISV向けの最適化作業、サポートを満遍なく充足している素晴らしいパートナーでもあります。優れたAI PCの開発は優れたPCの開発から始まります。AI機能やNPUの話もしましたが、そのベースにあるのがこれまでのPCの開発、つまり高性能/電力効率、これを世代を追うごとに高めてきた経緯があります。AI機能の進出は業界のみならず、世界的に進んでいて、あらゆる分野で台頭が見られます。バランスよくCPU、NPU、GPUを搭載し、これら3つを適切に使い分けながら発展/進化していくと考えています」

長い歴史とノウハウの蓄積、ワークステーションの新しい用途など幅広い用途についてのお話が聞けて大変興味深い時間でした。ありがとうございました。

コメント