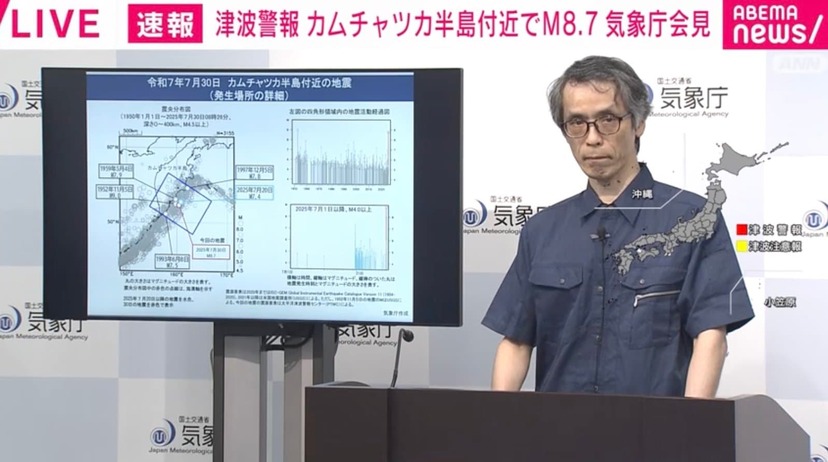

30日午前8時25分ごろ、カムチャツカ半島付近を震源とするマグニチュード8.7の地震が発生し、北海道太平洋沿岸、青森県太平洋沿岸、岩手県など広い地域に津波警報が出ている。同日10時10分ごろ、気象庁が会見を開き、説明を行った。

気象庁は津波警報が出ている地域として「宮城県、福島県、茨城県、千葉県、伊豆諸島、小笠原諸島、相模湾・三浦半島、静岡県、愛知県外海、三重県南部、和歌山県」を挙げ、それ以外の太平洋沿岸、西日本、日本海側、瀬戸内海についても津波注意報を発表していると説明。沿岸部や川沿いにいる人はすぐに高い所に避難、既に避難をしている人には避難の継続を呼びかけた。

津波の第一波の到達予想時刻は、北海道の根室などは10時ごろであり、既に到達しているかもしれないとした。さらに津波は長い時間繰り返し襲ってくること、第一波より後に来る波が大きいこともあるとして津波警報等が解除されるまでは避難の継続を訴えた。

地震については、北海道の釧路市、釧路町、厚岸町、標津町、別海町など5つの市町で震度2、北海道から九州地方にかけて震度1を観測していると伝えた。

カムチャツカ半島付近の過去の地震活動について、1952年11月5日に今回の地震と非常に近い箇所でマグニチュード9.0の地震が発生し、岩手県の久慈港で1メートルの津波が観測されるなど、各地で津波などの被害が出たという。

「注意報」から「警報」に引き上げられた経緯については「最初、地震が発生した時にはマグニチュード8.0と推定しており、8時37分に津波注意報を発表している。その後、PTWC(太平洋津波警報センター)やUSGS(米国地質調査所)などからの情報も得て、マグニチュード8.7という形で修正した。そのために、9時40分に津波警報に切り替えた」と説明した。

今後も規模の大きい地震が続くのか、という質問には「今回発生した場所は7月20日にマグニチュード7.4の地震があったため、活動の経過としては、関連性がないとは言えないと思っている。だが、この辺りについては日本から遠く離れているというところもあり、まだ確認できていない」「一般的なことを言うと、こういう規模の大きな地震が発生したような場所では地震が起こりやすくなっているため、今回のように津波を起こすような地震がまた発生する可能性は高いと思う」と答えた。

津波警報が続く期間については「一般的に津波はそもそも継続時間が長いが、海外で発生した地震は継続時間がより長くなる。過去の事例では2010年2月27日のチリ中部の地震では、津波警報の発表から解除まで約1日程度かかった。そういうことを踏まえると、半日から1日というぐらいは余裕を見た方がいい」とした。

なお、今回の地震メカニズムについてはまだ解析できていないという。

日本付近の地震を誘発する可能性については「今回の地震のマグニチュードは8.7と規模は非常に大きいが、一方で震源から数千キロ離れている状況なので、直接、地震活動が急に活発化するということは、直接の関連性はないと考えている」とした。

(ABEMA NEWS)

コメント