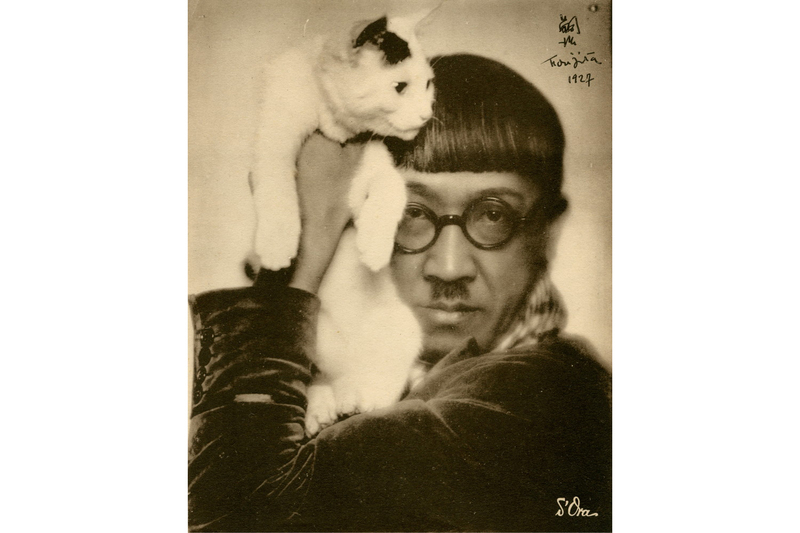

藤田嗣治(1886-1968)は、20世紀前半のパリで一躍その名を知らしめた日本人画家です。東洋と西洋の美意識を見事に融合させ、乳白色の下地と細やかな黒の描線で描かれた裸婦像や猫、子ども、静物画は、今もなお多くの人々を魅了しています。エコール・ド・パリの華やかな画家たちと交流しながらも、決して「誰かの真似」ではなく、独自の個性と美意識を貫き通したその姿勢――和服に丸眼鏡、ピアス姿のセルフイメージも含め、藤田は当時から時代のアイコンでした。晩年はフランスに帰化し、カトリックの洗礼を受けて「レオナール・フジタ」となり、異国の地で静かにその生涯を閉じました。

しかし、藤田嗣治の表現世界は「絵筆」だけにとどまりません。現在、東京ステーションギャラリーで開催中の「藤田嗣治 絵画と写真」は、彼が生涯にわたり“写真”というもうひとつの表現手段とどう向き合ったかに迫る、これまでにない内容となっています。

会場に一歩足を踏み入れると、まず19世紀に写真と映画が登場し、視覚芸術の地平を広げた時代背景が描き出されます。藤田は1914年、20代でパリに渡り、当時最新のメディアであったカメラやフィルムをいち早く自身の創作活動に取り入れていきました。彼が撮影したのは、パリのアトリエや仲間たちとの日常、旅先の風景、そして異国の人々や伝統的な衣服、建築の細部まで。藤田にとって写真は、単なる旅の記念や記録ではなく、「記憶の辞典」としての役割も担っていました。大量のスナップ写真を資料として蓄積し、絵画制作においては複数の写真からモチーフを切り出して再構成するなど、写真と絵画の“往還”を自在に行き来したのです。

第1章では、藤田が「撮られること」――セルフプロデュースの達人としての一面に光が当たります。和服や自作の絵画を背景にしたポートレートや、ユーモラスなポーズをとる姿など、写真家たちと協働しながら「見られたい自分」を演出した藤田。時代を超えて生き続けるアイコン性は、こうした徹底したブランディング意識に支えられています。今のSNS時代にも通じる先見性に、思わずハッとさせられるはずです。

第2章では、藤田が世界各地を旅しながら撮影した膨大な写真が、後の作品の大切な“素材”となっていった過程をじっくり辿ります。南米やアジアの多様な文化、建築、自然、生活の断片――写真というレンズを通して出会った“新しい世界”が、藤田の絵画の中で大胆に再構成され、異国情緒あふれる唯一無二の画面を生み出しています。異文化への好奇心と観察眼、その柔軟な感性に心を奪われるでしょう。

第3章では「画家が撮る写真」に注目。芸術写真として“見せるため”に撮ったものばかりでなく、何気ない日常や旅先のスナップにも、藤田らしい詩情や温かみがにじみ出ています。戦後の日本で撮影されたカラー写真には、写真家・木村伊兵衛が「先生はカラーフィルムを絵具のように使っている」と舌を巻いたという逸話も残っています。写真と絵画、二つのメディアのあいだを自由に行き来しながら、世界の多様な表情を捉えようとする藤田の姿が、今なお鮮やかに伝わってきます。

エピローグでは、戦争協力への非難にさらされ、日本を離れ再びパリへと戻った晩年の藤田が、カメラの前で見せる静かな眼差しや、家族や自身の内面を見つめるような絵画・写真も紹介されます。家族との絆や人生の“回顧”というテーマは、今を生きる私たちにもそっと寄り添ってくれるようです。

「藤田嗣治 絵画と写真」展は、藤田の多面的な魅力と、絵筆とレンズが響き合い生み出す豊かな表現世界を、じっくり体感できるまたとない機会です。絵画ファンも写真愛好家も、そして“藤田嗣治”という存在そのものに興味のある方にも――会場をあとにしたとき、きっとこれまでとは違う、新しいフジタ像が心に刻まれていることでしょう。ぜひ会場で、“知られざる藤田嗣治”との出会いを楽しんでみてください。

藤田嗣治 絵画と写真

会場:東京ステーションギャラリー

開催期間:2025年7月5日(土) ~8月31日(日)

休館日:

月曜日(ただし7/21、8/11、8/25は開館)、7/22(火)、8/12(火)

開館時間:

10:00~18:00

※金曜日は20:00まで開館

※入館は閉館30分前まで

https://www.ejrcf.or.jp/gallery/exhibition/202507_foujita.html

コメント