東芝、NEC、情報通信研究機構(NICT)の3者は2025年7月28日、IOWN APN向けの大容量光伝送システム環境に量子鍵配送システムを統合し、「高速データ通信」と「鍵生成」を共存させる実証実験に、世界で初めて成功したと発表した。

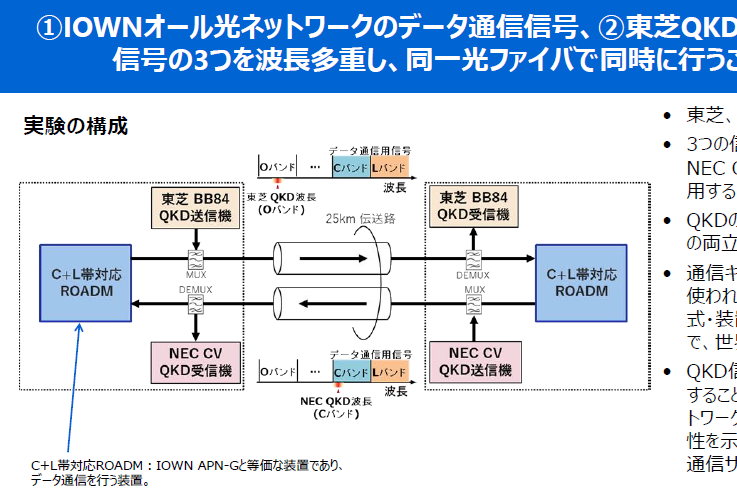

この実験では、同一の光ファイバーでIOWN APNの高速データ通信信号、東芝方式のQKD(量子鍵配送)信号、NEC方式のQKD信号の3つを波長多重伝送した。従来、QKDによる良好な鍵生成には、QKD専用のネットワーク(ダークファイバー)を用意する必要があったが、今回は、同一光ファイバーでも鍵生成と高速データ通信が両立できることが確認できた。これにより、クラウドサービスにおけるQKD技術の幅広い利用や、金融分野や政府機関をはじめとした多様なユースケースでの応用が見込めることになる。

東芝 総合研究所の勝部泰弘氏は、今回の実証成功は「通信キャリアの次世代基幹ネットワークで、QKD鍵配送を実現できる可能性を示したものであり、広域かつ低コストな量子暗号通信サービスにつながる成果と言える」とコメントしている。

安全なデータ通信に迫りくる“量子コンピューター時代”のリスク

QKDは、暗号通信に必要な「鍵データ」を、通信相手と安全に共有するための技術。量子力学の原理によって、その安全性が情報理論的に担保されているのが特徴だ。

QKD技術が注目されている背景には、“量子コンピューター時代”に訪れる新たな情報セキュリティの脅威がある。組み合わせ最適化問題などの計算処理を得意とする量子コンピューターを悪用すると、現在広く使われている暗号アルゴリズムのほとんどが、短時間で破られる可能性が高い。そのため、量子コンピューターでも解読ができない、新たな暗号通信技術が求められている。

さらに、現時点ではまだ破れない暗号方式であっても、暗号化データを傍受して保存しておき、大規模な量子コンピューターが実用化された段階で解読する「データハーベスティング」という攻撃方法も指摘されている。その点でも、データ通信に対する早急な対策が必要とされている。

NICT 量子ICT協創センター 研究センター長の藤原幹生氏は、こうした懸念点を指摘したうえで「東芝とNECのQKDはすぐに使える技術。NICTでもゲノムデータをやりとりする際に、これらの技術を使うことで安心できる。今回の実験結果は、安全なデータ利活用を支える一助になる」と述べた。

“物理的に盗聴不可能”なQKD暗号鍵、これまで抱えていた課題は

QKDによる量子暗号通信は、量子コンピューターを用いても解読が不可能な、通信相手以外には情報が漏洩しない形のセキュアなデータ伝送を実現する。

具体的には、光の最小単位である光子の信号を用いて暗号鍵を安全に伝送し、その鍵で伝えたいデータを暗号化する手法である。光子はそれ以上分割できないため、暗号鍵の光子信号が第三者に盗聴された場合は、正しい受信者に鍵が届かず盗聴が発覚する。また、コピーされた光子の状態は、量子力学の原理上必ず変化するため、こちらでも盗聴が発覚する仕組みだ。

広域/多地点間でQKDを実現するには、複数のQKDリンクを組み合わせた「ネットワーク」を構築し、任意の拠点間で鍵を共有する「鍵リレー」を行う必要がある。ここではまず、QKDを用いて隣接する拠点間で「リンク鍵」を生成/共有し、単一リンク間の通信を暗号化。さらに、リンク鍵を用いて、拠点内で生成した「アプリ鍵」を任意の拠点間で安全に共有するという手順を踏むことで、任意の拠点間の通信を暗号化できる。これを「QKDネットワーク」と呼ぶ。

ただし、QKDネットワークの整備や運用実験が進んでいるものの、良好な条件で伝送するために、現状では専用のダークファイバーを利用して「量子鍵配送の専用ネットワーク」を使っていると、勝部氏は説明する。その結果、QKDネットワークの導入コストや運用コストが増加し、今後の広域化を妨げる課題となっていた。

今回、IOWN APNを用いた“非専用ネットワーク”による実証実験の成功は、こうした課題を解決し、今後の広がりに向けた重要な成果と位置付けられている。

「広域かつ低コストな量子暗号通信サービスにつながる成果」、今後は

今回の実証実験では、IOWN Open APNの大容量光伝送システムをNICT量子ICT協創センター内に構築し、通常の高速データ通信に加えて、東芝/NECの異なる方式のQKD信号(BB84方式-QKD、CV-QKD)および制御用光信号を、25kmの距離で波長多重伝送した。実験の結果、8時間連続で2つの異なるQKD方式による鍵生成に成功したという。

また、今回は通信キャリアが実際に使用する基幹光ネットワークを模すため、CバンドとLバンドの波長帯全域を用いて通信を行ったが、1波長あたり400G/800Gの高速データ通信用信号をエラーなしで伝送しながら、単一光子レベルのQKD信号も伝送することができることも確認されている。

NEC アドバンストネットワーク研究所 主任研究員の河原光貴氏は、「Cバンドの短波長側では、信号間で干渉が起きないように波長配置を事前に設計したうえで、QKD信号や鍵生成制御用信号、クロック信号を配置した。2つのQKD信号とデータ通信信号に、異なる波長を適切に割り当てて信号間の干渉を解消することで、良好なQKDの鍵生成と高速データ通信の両立を実現できた」と説明した。

この実証は、IOWN Global Forumにて公開された「Open APN Functional Architectureリリース3」ドキュメントに新たに記載されたOne-span PtP Wavelength Pathサービスのユースケースとして位置づけられている。

今後は、実験結果をベースとして、IOWN APNデータ通信とQKD信号との波長多重伝送が良好に動作するための指標の具体化や、APNサービスのユーザー間に、QKDの鍵を適切に届けるためのAPNとQKDネットワーク間の情報連携技術などについて引き続き研究開発を行う。さらに、APNシステムへのQKD機能の統合に向けたリファレンスデザインを構築することで、量子暗号通信への適用を容易にし、APNサービスを導入する通信キャリアの付加価値向上や競争力強化に貢献できるとしている。

コメント