終わりつつある平成の30年間をひと言でいうならば、「日本がどんどん貧乏くさくなった」だ。

国民のゆたかさの指標となる1人当たりGDP(国内総生産)で、日本はバブル経済の余勢をかって1990年代はベスト5の常連で、2000年にはルクセンブルクに次いで世界2位になったものの、そこからつるべ落としのように順位を下げていく。

2017年の日本の1人当たりGDPは世界25位で、アジアでもマカオ(3位)、シンガポール(9位)、香港(16位)に大きく水をあけられ、いまや韓国(29位)にも追い越されそうだ。主要7カ国(英・米・仏・伊・独・加・日)では首位から6位に転落し、かつては世界の15%を占めていたGDPも30年間で6%に縮小した。

なぜこんなヒドいことになるのか。経済学的には、その原因は「日本の生産性が低いから」ということになる。これについてはすでに書いたが、ここでは、労働経済学者・神林龍氏の『正規の世界・非正規の世界 現代日本労働経済学の基本問題』(慶應義塾大学出版会)に依拠しながら、平成日本の社会と経済でなにが起きたのか事実(ファクト)を見ていこう。

[参考記事]

●日本の労働生産性が50年近くも主要先進7カ国のなかで最下位である理由とは?

1980年代から2000年代自営業者は減ったが就労状況は安定していた

『正規の世界・非正規の世界』で神林氏は、1980年代から2000年代の日本の労働市場を分析し、「常識」とは異なる姿をあぶり出している。

80年代末に日本経済は頂点に達したが、バブル崩壊によって大企業はリストラに血眼になり「雇用破壊」が始まった。それに小泉政権のネオリベ的な政策が加わり、正社員が減り非正規が急激に増えた。――とりあえずはこれを「通説」としておこう。

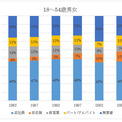

下図は、『正規の世界・非正規の世界』に掲載されていたものをわかりやすく加工した。ここでは1982年から2007年までの25年間の、18~54歳の男女の就労状況の変化が示されている。「バブル前夜」→「バブル期」→「バブル崩壊」という、日本の社会・経済に未曾有の大変化が起きた時期と重なっている。

就労状況は、正社員(水色)、非正規(オレンジ)、自営業者(グレイ)、パート・アルバイト(黄色)、無業者(青)にまとめた。

これを見てわかるのは、90年代末の金融危機などで日本経済が大打撃を受けたにもかかわらず、就労状況がきわめて安定していることだ。

1982年(バブル前夜)に46%だった正社員比率は、1992年(バブル期)に49%に増え、2007年(バブル崩壊)で46%に戻っている。バブル期からは3%減っているものの、全体としてみれば、日本の労働市場における正社員の割合は四半世紀でほとんど変わっていない。

これを神林氏は、通説に反し、「日本企業の長期雇用慣行は温存された」からだと述べる。給与の年功カーブの平坦化は見られるものの、それは一部の会社で、年功序列を維持しているところもたくさんある。「日本特有」とされる会社別組合は、組織率が下がっているものの、現在にいたるまでその仕組みにいっさい変化はない。

より詳細に見ていくと、この間、新卒入社から3年で大卒男性の3割が離職するようになった。これはたしかに「通説」のとおりだが、それ以降さらに3割が離職するのに10年かかる。「十年後残存率(10年間勤務したあと在職している確率)」は30代で7割から8割に達し、それ以降安定的に推移する。30代になると、正社員はめったに辞めない。「日本的雇用慣行は少なくともそのコアの部分は維持され続けている」のだ。

人口全体でみれば正規雇用のシェアはほぼ一定を保ちつづけている。しかしそれにもかかわらず、非正規の割合は1982年の4%から2007年の12%へと3倍に増えてた。だとしたら、この25年間で何が起きたのか。図を見ればわかるが、自営業者が減ったのだ。

1982年に人口の14%だった自営業者は、2007年に7%と半分になっている。彼ら/彼女たちが非正規に流れたのだと考えれば、この間の変化は説明できる。

神林氏は「30年以上にわたって自営業が衰退の一途をたどっているのは(先進国のなかで)日本以外に類例がなく、国際的には特異的である」としているが、それと同時に、日本の自営業比率が1981年時点で27.5%と、主要国のなかで突出して高いことも指摘している。それが2015年には11.1%まで減り、ドイツの10.8%やオーストラリアの10.3%に比肩する水準になった。――1980年代から長期にわたって自営業比率を減少させてきたフランスは、2000年代初頭に8.9%で底を打ったあと増加傾向に転じ、2014年には10.6%と日本と似た水準に戻ってきているという。

神林氏は言及していないが、ここから考えると、高度成長期の日本経済は「先進国」と扱われてきたが、その実態は自営業比率の高い「中進国」のままだったようだ。それが25年かけて「先進国」並みの水準に収斂したのだとすれば、この現象を説明できるだろう。かんたんにいうなら、農業や飲食店、町工場など「自営」の仕事が次々と廃業し、正規・非正規の「会社員」になっていったのだ。

神林氏がもうひとつ指摘するのは、少子化で人口が減少しているにもかかわらず、1982年から2007年のあいだで被用者が3206万人から3535万人と11%も増えている事実だ。労働市場に非正規やパートとして流入する者が増えたとしても、就労者全体のパイが増えているのなら、非正規が増えたぶんだけ正社員が減少する必要はない。

専業主婦が新たに労働市場に参入してきた

専業主婦が新たに労働市場に参入してきた

経済的な大変動があった時期にも「全体としては正社員の雇用は守られた」としても、若者層では状況は異なるかもしれない。そこで次に、22~29歳の女性の就労状況の変化を見てみよう。

ここでまず目につくのは、非正規で働く若い女性の割合が1982年の9%から2007年の22%まで大幅に増えていることだ。1997年のバブル崩壊以降の10年間でも、11%から22%へと2倍になっている。

それに対して正社員比率は、1992年(バブル期)の50%から2007年には43%まで7%減っている。通説のように、たしかに正規が減って非正規が増えている。

これは間違いないのだが、よく見ると、若い女性の正社員比率は1982年に40%、1987年は44%で、2007年の43%はこれとほとんど変わらない。「日本企業では若い女性の正社員比率(4割)が若い男性(6~7割)に比べて大幅に低い」ということを強調したうえでいうならば、25年間の20~29歳女性の就業業況は、「もともと低かった正社員比率がバブル景気で押し上げられ、バブル崩壊とともに元の水準に戻った」ということになる。

だとしたら、若い女性の非正規比率はなぜ爆発的に増えたのか。その理由も図を見れば明らかで、「無業者」が1982年の43%から2007年の26%へと大幅に減ったからだ。

労働市場に新たに参入した若い女性の「無業者」の多くは専業主婦だろう。彼女たちが働こうと思ったとき、日本企業では中途採用の正社員のハードルがきわめて高いため、非正規になるしかなかったのだ。

若い男性(20代)は明らかにバブル崩壊で非正規が増加している

20代女性の就労状況を見ると、たしかにバブル崩壊で正社員比率は減ったものの、非正規が増えたのは専業主婦が労働市場に参入したからだった。これもまた、通説とは異なる「事実」だ。

だが、「雇用破壊によって正社員が減り非正規が増えた」という通説がすべて間違っているわけではない。そこで次に、22~29歳男性の25年間の就労状況を見てみよう。

20代男性の正社員比率は1982年に75%で、高卒・大卒の4人に3人は正社員として採用された。しかしその割合は1992年(バブル期)の77%から急激に下がり、2007年には62%になっている。若い男性では、明らかにバブル崩壊で正社員が減っているのだ。

その代わり増えたのが非正規で、1992年までは4%だったが、2007年には15%と4倍ちかくなっている。「正社員の雇用が破壊され、非正規に置き換えられた」という通説は、まさにこの世代(20代男性)に当てはまる。

それと同時に目を引くのが、1992年に10%だった無業者の割合が2007年には16%まで増えていることだ。ここには失業者(働く意思があり求職活動をしている者)も含まれるが、それ以外は「働く意思はあるが求職活動はしていない者」か「働く意思もない者(そのなかの一定層は「ひきこもり」)」だ。「就職氷河期」に大学を卒業し非正規や無業者になった若者たちは「ロスジェネ(失われた世代)」と呼ばれている。

ここまでの話をまとめると、バブル前夜からバブル崩壊までの25年間で、通説とは異なって「全体としては」正社員の雇用は守られ、若い女性ではたしかに非正規が大きく増えたものの、その多くは専業主婦だった。その一方で、若い男性では急激な「雇用破壊」が起きたことになる。

だとしたら、結論はひとつしかない。平成の日本の労働市場では、若者(とりわけ男性)の雇用を破壊することで、中高年(団塊の世代)の雇用が守られたのだ。

「日本人(サラリーマン)の人生」はたまたま新卒で入った会社の業績という「運・不運」で人生が左右されるようになった

「日本人(サラリーマン)の人生」はたまたま新卒で入った会社の業績という「運・不運」で人生が左右されるようになった

神林氏は、「正規の世界と非正規の世界との不釣り合いな連関をもたらしたのは「労使自治の原則」という制度機関の根強い存在」だという。

日本の労働組合は会社別で、働き方は「労使自治」で決めるのが原則となっている。このような仕組みからは、「現役社員の既得権を削って若者に席を譲ろう」などという発想が出てくるわけがない。経営側にしても、社長はサラリーマンの「上がり」ポストなのだから、社員の恨みをかうような大胆なリストラなどできるはずはない。それでも会社がつぶれれば共倒れだから、新卒採用を大きく減らしつつ、事業売却や子会社への転籍などで正社員の雇用を守り、「縮小均衡」を目指したと考えれば、バブル崩壊後の日本企業の行動をおおよそ説明できるだろう。

その結果、日本企業は、「同じ産業・地域・企業規模の会社で働いていて、同じ性別・年齢・勤続年数・学歴・職種だったとしても、賃金の高い会社と低い会社の差が拡大してきた」という。

同一労働・同一賃金の原則が徹底されていれば、同じ産業・地域・企業規模で同じような仕事をしていれば給与も同じになるはずだ。だが日本では、逆に会社間の差が広がっている。その理由は、日本的雇用システムでは労働市場の流動性が極端に低く、より効率的な(給与の高い)同業他社に転職することができないからだろう。

こうして、たまたま新卒で入った会社の業績という「運・不運」で人生が左右されるようになった。これが、「日本人(サラリーマン)の人生」なのだろう。

神林氏の指摘でもうひとつ興味深いのは、若い(20代の)男女グループの「格差」だ。

先に述べたように、若い女性では無業者(専業主婦)が減って非正規で働くひとが増えた。無業者というのは定義上、所得がゼロだから、どのような就業形態で働いたとしても無業者が減れば女性グループ内の「格差」は縮小するはずだ。

それに対して、若い男性では正社員が減って非正規と無業者が増えている。非正規の賃金は正社員よりかなり低いし、無業者は所得がないのだから、これによって男性グループ内の「格差」が拡大したことは間違いない。

それに加えて、若い男女のグループ間の「格差」を考えてみると、女性グループは就業者が増えたぶんだけ全体の平均所得が増えており、一方、男性グループは正規から非正規への置き換えが進んだことで全体の平均所得は減っている。日本では女性の平均所得が男性より大幅に低いものの、バブル前夜からバブル崩壊に至る25年間の就労状況からは、男性と女性のグループ間の「所得格差」が縮小したことがわかる。――この効果は、女性の高学歴化・長期勤続化によってさらに大きなものになった。

これをまとめると、若い女性はグループ内の「格差」が縮小したと同時に、(もともと低かった)グループ全体の所得も増えた。一方、若い男性はグループ内の「格差」が拡大すると同時に、グループ全体の所得も減った。女性が右肩上がりだとすれば、男性は右肩下がりだ。

このところSNSなどで、女性(フェミニズム)にヘイト投稿をするミソジニー(女性嫌悪)が問題になっている。その背景にはさまざまな要因があるだろうが、こうした日本の労働市場の変化もその一因になっているのではないだろうか。

橘 玲(たちばな あきら)

作家。2002年、金融小説『マネーロンダリング』(幻冬舎文庫)でデビュー。『お金持ちになれる黄金の羽根の拾い方』(幻冬舎)が30万部の大ヒット。著書に『「言ってはいけない残酷すぎる真実』(新潮新書)、『国家破産はこわくない』(講談社+α文庫)、『幸福の「資本」論-あなたの未来を決める「3つの資本」と「8つの人生パターン」』(ダイヤモンド社刊)、『橘玲の中国私論』の改訂文庫本『言ってはいけない中国の真実』(新潮文庫)、『もっと言ってはいけない』(新潮新書) など。最新刊は『働き方2.0vs4.0』(PHP研究所)。

●橘玲『世の中の仕組みと人生のデザイン』を毎週木曜日に配信中!(20日間無料体験中)

コメント